Opinión

6 de Marzo de 2012Mi teta izquierda

Al salir del colegio, la autora recibió como regalo de grado un par de tetas nuevas. En este testimonio recorre más de veinte años de relación con esos 125 gramos de silicona.

The Clinic Online

Por Silvia Córdoba para El Malpensante

Cuando tenía diecisiete años y terminé mi bachillerato, en 1988, me dijo mi mamá: “De grado te voy a regalar unos senos. Ya te tengo la cita donde el cirujano que se las puso a mis hermanas –ocho de ellas– y apenas salgás a vacaciones te las ponés, para que entrés a la universidad y nadie se dé cuenta”.

Para finales de los ochenta se estaba empezando a poner de moda en Medellín el asunto de las tetas grandes. Primero se las pusieron las señoras pudientes que, como yo y parte de mis familiares, venían con un gen imperfecto que no les permitía desarrollar las glándulas mamarias estilo Cosmopolitan que se merecían sus maridos. Luego empezaron a ponérselas las más jóvenes: mis amigas que salían con comerciantes emergentes y pilotos muy prósperos. Con el nuevo mercado, bajaron los precios, y al poquito tiempo cualquiera que fuera una talla menor de 34 pedía, en lugar de viaje o una fiesta de quince, una cirugía plástica de aumento de senos.

Aunque muchas de mis mejores amigas andaban con traquetos, yo estaba destinada a ser más como mis tías: una profesional discreta, con un buen trabajo de ocho a seis en una empresa del Sindicato Antioqueño, viviendo en una casa de unidad cerrada de estrato cinco o seis, y con un buen marido que se enamorara de mí con tetas; sin embargo, ese futuro ya se veía un poquito empañado desde que me hice echar de dos colegios de monjas, entré a mi primer grupo de teatro y aprendí a fumar marihuana.

Sin darle muchas vueltas, pedí y recibí mi regalo de grado más como una promesa que me abriría el camino para encajar en el lugar que genéticamente me correspondía, pues aunque ya había sido seducida por universos paralelos, no podía dejar de lado todo lo que había aprendido desde siempre, y lo único que sentía era que no cabía en ningún lugar del planeta: que no era lo suficientemente hermosa para ser popular, pero que mi vida era demasiado cómoda para tener alguna excusa y ser rebelde.

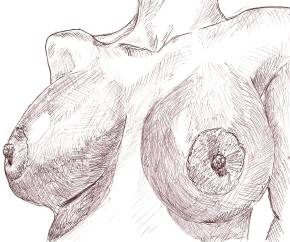

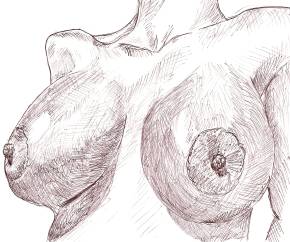

El día que presenté mi último examen del colegio fuimos donde el médico para la valoración. De esa visita al cirujano me acuerdo que nos sentamos en el sofá de una sala dentro del consultorio, con una mesita donde había una canasta con bolsas de silicona de distintas tallas. Yo las miraba con curiosidad, las tocaba con cuidado, me las ponía entre el brasier y me miraba al espejo para decidir cuál era el volumen que me convenía.

Tímidamente, y después de mucho rato, me decidí por el tamaño que seguía al más pequeño: 125 gramos, pues era claro que yo no estaba interesada en ser voluptuosa; simplemente quería tener tetas, llenar los vestidos de baño y ponerme brasieres lindos, pues a mis diecisiete yo pesaba 47 kilos, y 250 gramos de silicona en el cuerpo podrían significar un inmenso contraste.

Todo se hizo con misterio. Mis amigos no se enteraron, pero tuve a mis ocho tías pioneras en siliconas dándome consejos y explicándome cada uno de los cuidados para la recuperación, además de mi mamá, que también se las había puesto un par de años antes.

Del día de la cirugía no me acuerdo casi nada. Además del frío al despertarme en recuperación, tengo la sensación de haber estado acostada en la cama doble de mi papá y mi mamá con gente a mi alrededor que venía a ver cómo estaba la recién operada. Fue la única vez que mostré mis tetas, hinchadas y doloridas, a todo el que pedía verlas. El efecto de la anestesia duró como un siglo, y solo tengo vagos recuerdos de la gente que entraba y salía mezclada con el sonido de la tele. De un momento a otro sentí un dolor muy fuerte, como si tuviera una aguja adentro; miré hacia mi pecho y vi que mi lado izquierdo estaba más hinchado, grande por encima, rojo y caliente como si se fuera a estallar. Me fui para cirugía otra vez por culpa de un hematoma, mi teta izquierda había decidido sangrar por dentro.

Durante toda mi adolescencia y mi adultez joven, mis tetas de silicona fueron mi secreto mejor guardado. Por muchos años, cuando tenía nuevos amantes y preguntaban por el origen de las cicatrices, inventé cuentos para darle algo de misterio a una marca tan banal, y no tener que decirles simplemente que mis tetas eran de plástico. Para algunos hombres llegaron a ser marcas de tumores precancerígenos, heridas de guerra y hasta alguna vez con un amante extranjero me inventé una palabra en español, sin traducción, de una condición médica que él jamás pudo asimilar.

Esa mujer con tetas de plástico, con un marido que me diera hijos, un trabajo estable y una casa familiar en unidad cerrada de estrato cinco o seis, que yo estaba diseñada para ser, nunca existió. En 1999, como una expresión más de rebeldía y autodeterminación, preparé un viaje para el otro lado del mundo. Era el momento de escaparme tan lejos como fuera posible: Australia fue mi destino. Cancelé un matrimonio que tenía preparado con el que pudo haber sido mi primer ex marido, y tres meses antes de mi viaje sentí nuevamente un dolor profundo en mi teta izquierda.

A los treinta las mujeres empezamos a creer que todo puede ser cáncer, y me hice revisar rápido: tenía tres quistes que aumentaban entre todos unos cinco centímetros el tamaño de mi teta izquierda. Era la segunda visita a donde el cirujano plástico que había conocido en mi adolescencia, y la tercera vez que me iba a enterrar su bisturí. Esta vez en el consultorio no quise mirar las bolsitas con la nueva solución salina que reposaban sobre la mesa, sino que le dije sin vacilar: quítemelas. Luego de darme distintos argumentos, todos de carácter estético, me respondió con un no tan rotundo que fui incapaz de discutir.

Parte de la plata de mi viaje soñado se fue en una nueva cirugía de tetas con el mismo médico que me había abierto doce años atrás y quien nuevamente me llevaría al quirófano para extirpar solo los quistes. Me fui para Australia con mis cicatrices todavía rosadas, y mis tetas del mismo tamaño. Para entonces ya no pesaba 47 sino casi 60 kilos y mis tetas ya se veían chiquitas en relación con el resto de mi carne.

Durante seis meses en Sydney me guerrié la vida convertida en señorita cajera de Hungry Jack’s, la filial australiana de Burger King, y con la plata que recogí a punta de engordar cuerpos con hamburguesas, papas fritas y gaseosas extra large cargué durante seis meses mi morral y me fui a darle la vuelta al sureste de Asia. En ese periplo mis tetas se dieron cuenta de que las asiáticas en general carecían de ellas, y que no parecían ser una prioridad en su cultura. Eran todas mujeres hermosas y sensuales, que tenían la feminidad regada por todo el cuerpo y no solo en sus senos. La culpa inherente a ser colombiana me hizo decidir viajar sin ningún tipo de medicamentos, incluido el de la tiroides; además, me rapé la cabeza como cualquier gamín de Don Bosco y dejé de usar brasier, zapatos o cualquier prenda que me apretara. Volví a Colombia con sobrepeso, sin pelo, ni ropa; todos descuidos imperdonables, que para mí fueron, antes que nada, actos de libertad.

Hace diez años volví a vivir en el verdadero Silicon Valley, Medellín. Nunca conseguí un marido, ni un trabajo estable, reemplacé los hijos por dos gatos y me compré un apartamento en el piso quince de un edifico donde viven viejitas, maricas, solteronas y prepagos de tetas inmensas. El pasado enero cumplí cuarenta años y en marzo tuve mi visita anual donde el ginecólogo, al que le conté que me estaba doliendo otra vez mi teta izquierda. En la ecografía salió que la silicona estaba encapsulada, lo que se traduce en que estaba a punto de reventarse. No le dije a nadie, no busqué en internet, no quise averiguar de qué se trataba y simplemente seguí mi vida como si nada estuviera pasando. Cinco meses más tarde, mientras manejaba mi Twingo sentí de nuevo ese chuzón en mi teta izquierda.

Repetí la ecografía y salió que la izquierda estaba reventada y la derecha encapsulada. Recomendación: reemplazo de implantes mamarios. Le pregunté al ecógrafo si eso se podía simplemente quitar, y con una actitud casi de sermón me respondió que cuando una mujer se hacía una cirugía de este tipo debería asumir que era algo para toda la vida. Una mujer, pensé, no una adolescente de diecisiete años. Solo ahora soy la mujer que quería ser.

Comencé a buscar en Medellín cirujanos plásticos que me las quitaran. Quería estar bien informada, saber qué era posible hacer y qué no. Después de que llegué de Asia, busqué en las medicinas alternativas una respuesta para mis problemas, de modo que primero estuve donde mi bioenergético de cabecera, el médico brujo que no solo me alivia el cuerpo sino también el alma, y que en lugar de darme Ibuprofeno, me prepara gotas para que sea capaz de tomar buenas decisiones. Él me dio el dato de un colega con el que había estudiado en la universidad, que es especialista en poner tetas y corregir otros defectos estéticos.

Desde el primer día que me las pusieron estaba convencida de que una parte de esa sensibilidad que tenían las caricias de mis novios había desaparecido. Sentía que no las sentía aunque el médico, mi mamá y mis ocho tías me juraran que se sentía lo mismo. Después de varias sesiones de acupuntura le pasé el problema al psicoanalista, y finalmente opté por tener sexo con la luz prendida para tratar de recordar cómo se sentía lo que me hacían y pedirles a los comensales que me hicieran duro en las tetas, porque a mí me gustaba fuertecito.

Primero fui donde el cirujano que le puso las tetas a mi hermana, pues, como ya dije, las mujeres de mi familia parece que nacemos con un gen de insuficiencia de silicona. Fui con ella a esta cita. El consultorio parecía organizado con escuadra y listo para una fotografía en la portada de Axxis. Cada revista estaba milimétricamente alineada con el número anterior del mismo título. También estaban alineados los cuadros, las sillas, los peces dentro del acuario y las tetas inmensas de la niña de la recepción. Entramos juntas y después de que reconoció a mi hermana y sus tetas le conté mi historia en cuatro secuencias: “Me puse tetas a los diecisiete, al otro día me volvieron a abrir porque se me complicó la cirugía en mi teta izquierda. Hace diez años me sacaron unos quistes de la cicatriz izquierda y, mirá estos exámenes, está reventada. Definitivamente creo que mi teta izquierda lleva 23 años queriéndome decir algo”.

Me explicó cómo era el procedimiento de cambio de prótesis: “Te abro, te saco la prótesis reventada, te limpio el tejido donde tienes la silicona regada, te raspo la piel encapsulada y nuevamente ponemos las prótesis, que pueden ser iguales o un poco más grandes”. En ese punto lo interrumpí con vehemencia: “Yo no quiero tener más plástico en mi cuerpo. ¿Se pueden quitar del todo?”.

Me entregó una bata perfectamente planchada y doblada, y fuimos a la sala de revisión. Me miró como un artista mira el lienzo antes de intervenirlo. Tocó un par de veces como quien sabe qué parte es de plástico y qué parte soy yo, hizo un par de gestos y me pidió que me vistiera de nuevo: “Te las puedo quitar por la misma cicatriz que tienes, saco, limpio, organizo la glándula que te queda y cierro. Te advierto que es chiquita y que vas a quedar muy plana”. Cuando acabó conmigo, revisó las tetas de mi hermana, que son su creación, y la convenció de que había que hacerles mantenimiento y levantarlas, pero sin cambiar la prótesis. Todavía.

Me fui feliz para mi casa convencida de que sí había opción. Sin embargo ya tenía otras dos citas: una con el médico que estudió con mi bioenergético y otra donde naturalmente debería ir: con mi cirujano de siempre. La primera fue un poco más extraña. Fui sola. Era un médico más joven y se notaba que tenía menos experiencia. Nuevamente le conté la historia en cuatro actos, pero al final cerré con: “No quiero reemplazar la silicona, quiero que me la quite del todo”.

Pasamos a otra sala donde tenía una canastica con bolsitas de silicona, como cuando me las puse la primera vez. Las cogí nuevamente con la misma curiosidad de veintitrés años atrás y le pregunté cuál era la que yo tenía. Me la mostró y con sorpresa sentí un líquido baboso en mi mano. Estaba reventada. Fue asqueroso pensar que eso era lo tenía rodando por mi cuerpo: un líquido transparente y viscoso parecido al aceite de cocina. Hay mujeres que tenemos silicona entre las venas, pensé.

Me entregó una bata que estaba colgada en un armario, me senté en la silla reclinable, y palpó. Luego cogió un metro y minuciosamente tomó medidas: del cuello al pezón izquierdo, del cuello al pezón derecho, de un pezón al otro. Anotó, hizo cálculos como un ingeniero y luego me dijo que la derecha estaba un centímetro más caída, lo que después de veintitrés años de implante significaba que quien hubiera hecho ese trabajo era realmente un artista. Luego me dijo que él podría quitármelas. El procedimiento era sencillo, pero el problema era la cicatriz que quedaba, pues era algo así como una cruz invertida, un ancla que iba desde el pezón hasta el final del pliegue donde empieza la espalda. El precio era un par de millones más barato que el médico que me dejaba con las marcas originales.

Luego de tener dos opiniones volví al origen, donde el hombre que me había operado tres veces: para ponerlas, para arreglar el hematoma y para extraer los quistes. A esta cita fui con mi mamá. Me recordaba como su primera cirugía con complicación. Las tetas que había puesto para el cuerpo de 47 kilos se veían minúsculas en el cuerpo de 65. Las miró como un escultor ante una obra que hizo muchos años atrás, y que tiene nuevamente frente a sus ojos. Le dijo a mi mamá lo orgulloso que se sentía de haber hecho esas mamas y verlas todavía en tan buen estado.

Revisó los exámenes y me dijo que sí, que estaban reventadas y que era hora de reemplazarlas. También le dijo a ella que se cambiara las que está usando desde hace veinticinco años, pero ella a sus setenta respondió con un no rotundo. Esta vez no tenía que contar la historia, él se la sabía, entonces me dijo: “Lo tuyo es muy simple: sacamos, limpiamos y ponemos una nueva mama, que puede ser más grande para el cuerpo que tienes”. Con la seguridad que da el conocimiento, yo simplemente dije: “Doctor, no quiero silicona, déjeme sin nada”. Miró a mi mamá como quien busca complicidad y preguntó: “¿Señora, usted qué opina de esto?” .Tratando de ser prudente, ella respondió que yo ya tenía cuarenta años y que era mi decisión.

Muy en contra de sus principios y al ver mi completa negación a ponerme cualquier otra cosa, accedió a quitármelas. El procedimiento era igual al del primer cirujano que visité: por la misma cicatriz que tenía desde los diecisiete y a un precio realmente favorable, pues, viéndolo bien, en veintitrés años ya me había convertido en cliente.

Al otro día madrugué a hacerme los exámenes de laboratorio. Fui a tomarme las fotos al local de una mujer que vive de fotografiar tetas, nalgas, narices, mentones y rollos antes de las cirugías plásticas. Esa noche volví a donde el cirujano, esta vez sin mi mamá. Ya en privado me dijo: “Silvia, te insisto en que te pongás algo, te vas a hacer una deformidad…”. “Doctor, ¿una deformidad?, ¿me van a quedar colgadas?, ¿arrugadas?, ¿llenas de cicatrices?”, y me dijo: “No, pero eso no es bonito, una mujer necesita senos, una mujer sin senos se ve fea…”. Yo solo pensaba que yo sí tenía senos, pero que no eran grandes, y que eso no significaba que fuera una persona deforme. La única explicación que fui capaz de darle era que yo necesitaba saber si realmente eran importantes para mí, y que si después sentía que me hacían falta, me volvía a operar para ponerme unos nuevos. Programamos la operación para la semana siguiente.

Dos días antes de la cirugía volví a donde mi bioenergético para que me pusiera los cristales que me ayudaran a sacar todos los miedos. No solo se trataba de quitarme las tetas y quedar completamente plana o deforme según el estándar de las mujeres en Medellín, sino de conocer el cuerpo que había modificado cuando tenía diecisiete años, y que ni siquiera yo sabía cómo era; se trataba de devolverle a mi mamá ese regalo de grado que me dio con tanto amor, convencida de que yo, como ella, como mi hermana, como mis ocho tías, como mis amigas de adolescencia y como tantas otras mujeres, lo necesitaba para mejorar mi autoestima. La idea de quitarme las tetas era algo mucho más profundo que un hecho físico y estético; significaba nada más y nada menos que el destete, así, en todo el sentido de la palabra.

El día antes de la cirugía fui a la cita con el anestesiólogo. Cuando vio la historia clínica me dijo la secretaria: “Mastoplastia sin prótesis. ¿Por qué te las vas a quitar?”. Por primera vez me tocó buscar argumentos para un desconocido: “Pues, están reventadas, y la verdad es que no me imagino dentro de veinte años cambiándomelas de nuevo. Además me las puse de diecisiete, cuando era importante tener tetas, pero ya tengo cuarenta y no es algo verdaderamente relevante. Por último, en mi trabajo, para mis amigos y en el mundo en que vivo, tener o no tener tetas no tiene absolutamente ninguna importancia”. Cada argumento salió con tanta seguridad que ella solo escuchaba, incrédula. “No es algo que se hagan muchas”, me dijo, “¿sabes que te van a quedar algo caídas y muy chiquitas?”. Yo asentí. “No importa”, y seguí, “me parece que ponerse tetas es algo estúpido, ¿se imagina usted que los hombres se pusieran silicona en las pelotas porque a las mujeres nos gusta que estén menos colgadas y más llenitas?”.

A la salida de cirugía me mostraron las bolas plásticas que me habían sacado. Las pedí como recuerdo y las guardé en mi casa una semana hasta que las tiré a la caneca del baño sin hacerles ningún ritual; solo les tomé una foto de mala calidad con el teléfono celular. A pesar del dolor de los últimos meses, de dos ecografías que las mostraron reventadas y de tres cirujanos que sintieron la silicona vagando junto a la axila, las bolas salieron porosas, pero sin rotos.

La primera noche, después de la extracción, me rocé por accidente y sentí por primera vez y como hace veintitrés años una caricia en mis pezones. En ese momento entendí que durante todo este tiempo mi teta izquierda hizo todo lo necesario para que sacara ese intruso de mí, que pasaron más de veinte años para convencerme de que su tamaño no era ninguna anormalidad y, sobre todo, que cuando una mujer se pone tetas de silicona es para agradarle a alguien más, pero cuando se las quita, es porque por fin aprende a gustarse ella misma.