Opinión

5 de Julio de 2013Historia triste del Clinic

No participé ni de la primera ni de la segunda reunión del Clinic. Estaba fuera de Chile cuando se fundó la revista, como lo estuve la mayor parte de los años fundamentales de ésta. No hay un lugar al que haya renunciado más veces, no hay una redacción que haya abandonado más veces que la […]

Rafael Gumucio

No participé ni de la primera ni de la segunda reunión del Clinic. Estaba fuera de Chile cuando se fundó la revista, como lo estuve la mayor parte de los años fundamentales de ésta. No hay un lugar al que haya renunciado más veces, no hay una redacción que haya abandonado más veces que la de The Clinic. Le advertí a Patricio Fernández, cuando averiguaba para él los trámites para inscribir la sociedad (la oficina de patente quedaba dos pisos más arriba del diario El Metropolitano en que trabajaba entonces), que éste iba a ser un pésimo negocio que no iba a ninguna parte. Lo mismo le advertí cuando empezaba la idea de abrir un bar con el nombre de la revista o cuando un barco se demoró meses en desembarcar de China repleto de condones The Clinic.

Mi falta de fe en la empresa me impidió ser socio de ella cuando en una terrible noche en el restaurante El Patio (QEPD), me lo ofreció. Me pedía un millón de pesos a cambio, suma que me parecía por entonces exorbitante para mi siempre cuidadosa economía. No he hecho más que equivocarme cuando se trata del destino de esta revista que podría haberme hecho rico y feliz tantas veces. No esperé, pero creo que Patricio Fernández tampoco esperaba, que llegara a cien, a mil o quinientos ejemplares, ni que fuera la revista más leída y comentada del país. Ni en mis más delirante fantasías, en las de cualquiera de los que en esos tiempos nos dedicábamos a sacar esta revista por si acaso, pensamos que estaríamos hablando de esto casi quince años después del primer número repartido por bares y tugurios por Luigi Araneda (QEPD).

No nos sobraba, ni a Patricio ni a mí, modestia por entonces. Estábamos seguros de que nuestro destino era hacer historia, pero no creíamos que lo haríamos con eso que llamábamos “pasquín”, cuatro hojas, luego ocho, diez, veinte, ni un reportero, ni un fotógrafo, la Máquina del Arte (QEPD), la oficina de Guillermo Tejeda donde pegoteábamos fotos viejas y pedazos del diario, las colaboraciones medio clandestinas de periodistas y escritores de la plaza que buscaban un lugar donde se pudiera celebrar que Pinochet estaba preso en Londres.

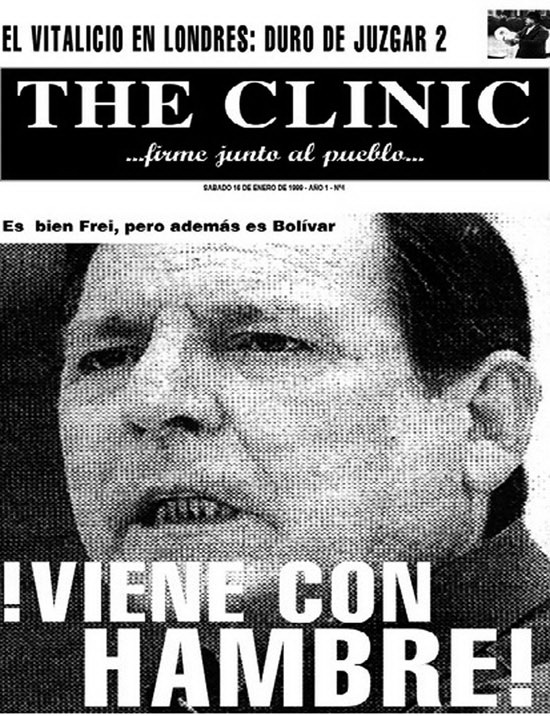

Eso era el Clinic, un modesto sueldo para mí, un lugar en TVCORP (QEPD), la oficina en que mi primo Marco Enríquez había instalado el comando paralelo de Ricardo Lagos Escobar, que no acababa de convencerme como candidato (a larga acabaría siendo diez veces más laguista que Marco que nos convenció de ser parte de la campaña). Eso, y tardes enteras escribiendo pies de fotos divertidos a fotos porno de los años veinte y retratos de aborígenes del siglo antepasado, hasta que de pronto aparece como un fantasma la cara de Arturo Frei Bolívar, el candidato DC-pinochetista de esa elección, con los dientes afilados de un tiburón que nos iluminó a los tres.

“Yo renuncio si ponen eso de portada”, se resistió Tejeda, que era el que proponía justamente esa portada que le parecía al mismo tiempo un llamado sin apelativo a la fealdad, a la actualidad, a la monstruosidad, que era justamente lo que buscábamos sin saberlo Pato y yo. El giro definitivo de la acción de arte al quiosko, la despedida al mundo de la belleza, la entrada en gloria y majestad de los monstruos en estas páginas hasta ahora limpiamente diseñadas con un toque de ironía británico. El comienzo, uno de los tantos comienzos de esta revista escrita y pensada por estudiantes de literatura que rechazaron por eso mismo cualquier aura literaria, cualquier forma de academia o museo para preferir la crueldad, una columna sobre la caca, las confesiones de un doctor que en medio de su alzheimer le preguntaba por la concha a sus entrevistadores, descubriendo un paralelo inesperado entre el corte de la chasquilla y la forma del pubis.

Eso y otra cosa, una liberación más personal y más íntima que es para mí sinónimo del Clinic, aunque sea muy anterior a su primer número, un especie de sahumerio que despertó y sacó de nosotros todos nuestros demonios, haciendo que no pocos de ellos bailaran ante nuestros ojos su última danza macabra. Patricio, que antes del Clinic trabajaba en el archivo de la revista Paula y tenía que acompañar a la Toto Romero (QEPD) a hacerse revisar las rodillas; Patricio, que antes aún timbraba papeles que no leía en el Conservador de Bienes Raíces que dirigía su abuelo para expiar de alguna forma el pecado sin fin de pasarse un año entero estudiando pintores renacentistas en Florencia.

Yo, que sufría hasta el infinito por una exnovia que me quería demasiado para darme besos con lengua y consultaba a toda suerte de adivinas que caían en trance en pleno departamento del primer piso de Colón con Alcántara. Y el barrio Brasil, que recorrimos una tarde en que tuve la idea de que Patricio me acompañara a cortarme el pelo en la Peluquería Francesa de la calle Compañía (QEPD). La idea extraña que una amistad basada en algo tan absurdo, tener el tiempo para acompañarte a cortar el pelo, tenía que ser eterna. Y el resto de la tarde que pasamos en la casa de Carolina Delpiano riéndonos de “Caleta de Pecadores” (QEPD), un programa de televisión de la Monse Álvarez en que Pato se había declarado en público ser un experto mundial en masturbación. Todo eso en el QEPD Canal 2 Rock and Pop del que no nos reponíamos del todo del fin inelectuable, un canal de jóvenes para los jóvenes en un país que se preciaba a sí mismo de haber madurado a la fuerza, de pedir justicia, democracia, arte, ciencia, cine, divorcio, amor y odio en la medida de lo posible.

No íbamos para ninguna parte. Por eso fundamos el Clinic, una revista que desde el título en adelante estaba destinada a durar nada, en nombre que el chiste del título se borrara y nadie supiera de que clínica se trataba. El motor del pasquín fue ese, la sonriente desesperación con que la crisis asiática coincidió a la perfección con el arresto de Pinochet, el fin al mismo tiempo de los dos sueños con que la transición quería engañarse a sí misma: la prosperidad económica sin fin y la paz con Pinochet que, convertido en un senador más, podía tan campante eliminar con su voto el feriado del 11 de septiembre. Encontrar trabajo no era ni tan fácil. La lluvia mojaba la vereda frente al Liguria donde Patricio amanecía más noches a la semana de las que estaba dispuesta a confesar. El abstemio Adolfo Couve (QEPD) se colgó, allanándome yo a la idea de tomar por primera vez, todo para no terminar como él. Borracho de Ron Coco -el único trago que soportaba por entonces- leí en el baño unos artefactos de Nicanor Parra y se me ocurrió que Parra podía escribir chistes para el Clinic.

“¿Está vivo Parra?”, nos preguntamos.

“Llámalo, a ver si quiere”, se me ocurrió. Pato anotó no sé en qué libreta mental. Todo eso, llamar al poeta más importante de la lengua, al más longevo también, a que hiciera chistes para nosotros, parecía posible, probable, no sólo porque a Patricio Fernández siempre todo le parece posible, sino porque nuestra situación, sin estridencia, sin verdadera miseria, era desesperada. ¿Por qué no? Esa frase que parece la marca misma del optimismo era en nosotros la prueba misma de nuestra secreta angustia. Todos los trabajos, todas las ideas sensatas agotadas; no nos quedaba más que la insensatez, raspar la arena de la playa para encontrar escondido los restos de un pasado que se nos había ocultado, “Firme junto al pueblo”, del Clarín, la risa del enano maldito del “Puro Chile”, los insultos, risas, y caricias de Rafael Allende en adelante.

Para mí The Clinic, el proyecto más exitoso de los que he que participado, la causa menos secreta de orgullo que exhibo como medalla, siempre quedó marcado por esa suave, por esa festiva, por esa persistente desesperación de 1998. El frío hasta el fondo de los pies en que celebramos en la Perrera (¿QEPD?) el fin del miedo con la Patricia Rivadeneira y la Sigrid Alegría vestidas de monjas. ¿Cuánto miedo había que tener todavía para organizar una fiesta con el lema justamente: “Se acabó el miedo”? Nos forzamos de un salto a ir más allá siempre, ayudados por el combo que trató de darle un tal Cooper a Pato en el matrimonio de una prima o por un artículo de la Zona de Contacto (QEPD) que denunciaba los paseos en Ski de Pato y Pablo Dittborn. Eso, y otros riesgos mucho mayores, Pato que se casó y tuvo una hija de la que me hice padrino. Las amenazas de bombas y muertes que misteriosamente nunca tomamos en serio y de pronto como por milagro Guillermo Hidalgo (QEPD), que fue para mí por muchos años la razón de ser del Clinic, que llegó ahí abiertamente enfermo, expulsado de La Tercera después de destruir el show del Pollo Fuentes, que no cantó justo la noche en que su crítica lo destruía. Eso que era, después supe, apenas un detalle en un especie de gigantesca conspiración contra sí mismo del que era el principal conspirador.

El guatón sentado en la mesa de la oficina de Las Claras y después de Santo Domingo, gobernando una serie de papeles sucios y una botella de agua tónica que supimos después era puro vodka, era la calle que convocábamos a oscuras en el “Azul Profundo”. No solo Nicanor Parra, sino todos sus personajes: el inmundo Tetas Negras, el Cristo de Elqui, la mujer imaginaria y la mulata de fuego, Roberto, la Violeta, Enrique Lihn, el Chile más que profundo, Macul y la Universidad de Chile, las redacciones terribles de los diarios donde el guatón hizo la práctica, pero también la infinita delicadeza con que Guillermo tartamudeaba de memoria los poemas de amor desperdiciados de Jorge Luis Borges, el libro desconocido y raído que trasladaba de redacción en redacción. Todo eso y una facultad infinita para escribir con otras voces, imitar a cualquiera porque era capaz de encontrarle la razón a cualquiera.

Esa era, esa es la magia del Clínic, el único secreto de su éxito: la puerta de entrada, pero también la de salida quedaba siempre entreabierta a cualquiera que llevara como única medalla ser expulsado de otra parte. Ángel Carcavilla que llegó asegurando que el diablo lo había violado en Londres. Pedro Peirano y Álvaro Díaz, que después del canal 2 (QEPD) grababan por entonces documentales sobre deportistas que nadie vio nunca. Pablo Araujo, mandado por su esposa que no sabía dónde llevarlo después de verlo colapsar una navidad en almacenes Paris. Por culpa de un artículo mío con el Che Guevara (QEPD) y uno de Patricio Fernández contra Fidel, llegó Alen Lauzán con una caja entera de puros. “Nos podríamos fumar dos cajas entera de estas y no terminaría de contarles todo lo que pasa en Cuba”. Rasmus Sonderriis, periodista danés, llegó también después de que su esposa chilena lo despachara fuera de la casa, llevándose la empresa que habían fundado con él. Guarello, entre un canal de televisión y otro, hacía de editor general de las Talibanas, las estudiantes en práctica que hablaban de cuanto o cuan poco les gustaba el semen. Víctor Gutiérrez, recién llegado a Chile, trataba de vendernos la agenda de la Bolocco; Pedro Lemebel intentaba rebelar contra nosotros y el machismo de jabalíes en celo con que lográbamos terminar los chistes, a las mujeres de la redacción, sin darse cuenta que éstas, la Leo Marcazzollo o la Lorena Penjean, sabían del mundo y de los hombres mucho más de lo que podía llegar a saber él.

Oficina de destrozos humanos y animales, una empresa de salvación y condenación, una fiesta que no termina nunca cuando tiene que terminar, era quizás, ahora que lo pienso, la razón por la que me he pasado más tiempo arrancando del Clinic que trabajando en él. Algo en esa revista que es parte esencial de mi sangre me dio siempre miedo. Porque los locos estaban locos de verdad, porque los suicidas se suicidaban a veces, y hubo que sacar a como diera lugar a Piero Montebruno de Nueva York donde le dio por caminar desnudo cubierto de zapallo. E insistió en ir a bailarnos una especie de baile ceremonial que le bailó también a Andrés Pérez (QEPD) en su cama de hospital.

Era una fiesta no lo niego, una gloriosa fiesta como no tendré otra en mi vida y sin embargo era triste. Porque el sabor lejano de todos los fracasos, de todos los divorcios, de todos los temores que traían los enfermos a la clínica flotaba entre las portadas que se agotaban y los interminables cierres a los que Guillermo Hidalgo (QEPD), experto en deshacer lo que estaba ya hecho, nos obligaba a no terminar nunca del todo. Un aire siempre extraño, una ligera nueva que terminaba tarde o temprano en amenaza: Enrique Symns que prometía que se encadenaría a la reja del edificio de Santo Domingo 550 si no le pagábamos los artículos que, envuelto en una nube de cocaína, ya no escribía. Y esa tarde en el Forestal en que Patricio llegó casi llorando después de reunirse con el grupo de periodistas cuarentones (hoy cincuentones) que decidieron apoyar al toxicómano argentino.

Vivíamos también en eso, enterrando amistades, dejando de ver gente, viendo después, poco después, morir amigos, Guillermo Hidalgo (QEPD) solo frente al televisor de su departamento nuevo, Pablo Domínguez (QEPD), enfermo del cáncer en una clínica. Y el cuadro de una fiesta con globos y pájaros que sin marco ni nada servía de papel mural de la oficina de Las Claras donde nos iluminaban las ampolletas desnudas, que exageraban nuestras risas y nuestras muecas, el horror de tener que terminar las páginas de chistes, insultar a los gordos por gordos, a Jorge Hevia por ser Jorge Hevia, buscarle un sobrenombre a Lavín (¿la guagua? ¿el ñoqui?) para evitar que llegue a presidente y destruyera todo lo que creíamos. ¿En que creíamos? En que Chile era una clínica de rehabilitación, un lugar en que cabían todas las monstruosidades porque aquí hasta la luz del sol destrozada por el esmog, llega rara, porque la incomodidad, la de clase, la de sexo, la de edad era la premisa sobre la que nos obligaban a vivir.

En un país normal, decíamos siempre que nos preguntaban, The Clinic no sería la revista más leída del país. ¿Queríamos nosotros realmente ser parte de un país normal? Luchábamos para eso, educación y salud para todo, fin de la represión y la depresión pero todo eso entre chistes que se burlaban de maricones, negros, feos, lindos, tontos, inteligentes con una libertad que es también fruto de la desigualdad, de la injusticia que es y sigue siendo la madre de todos los ingenios. Cualquier presidente meritócrata y políticamente correcto cerraría el Clinic como primera medida. Cuando fue dirigido por periodistas de verdad, de esos que creen que el periodismo tiene que mejorar el mundo, el pasquín casi muere de aburrimiento. Cuando, para burlarse de él unos ingeniosos le pusieron The Cinic, no se daban cuenta hasta qué punto entendían nuestro intento. La de llegar a los harapos, a la lucidez y la miseria de los cínicos griegos, el famoso Diógenes que le pide al Alejandro el Magno que se corra para que no le tape el sol.

El Clinic tiene nombre de remedio, de terapia, de salvación pero es una enfermedad crónica de la que el 99 por ciento de los seres humanos (y los animales) mueren. Esa deformidad, ese exceso, ese error, ese placer, ese virus, ese tumor inevitable que se llama la vida. El lugar y los amigos con los que por primera vez me emborraché, fui a putas, firmé papeles de una sociedad, renuncié a ella, me casé, todo eso tarde, todo eso asustado, bajo la máscara de un chiste urgente, de una crónica inventada, de un revista con forma de diario, de un panfleto que era también una muralla toda pintarrajeada donde un grupo de amigos y enemigos nos refugiamos mientras pasaba el temblor.