Opinión

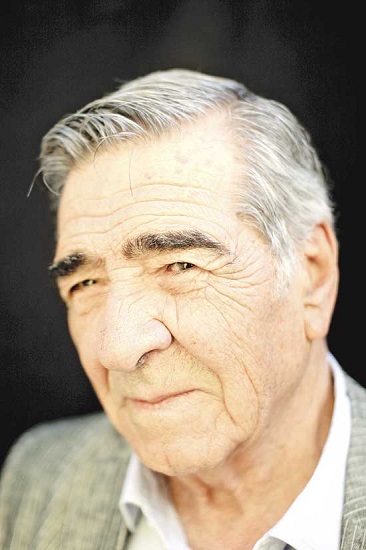

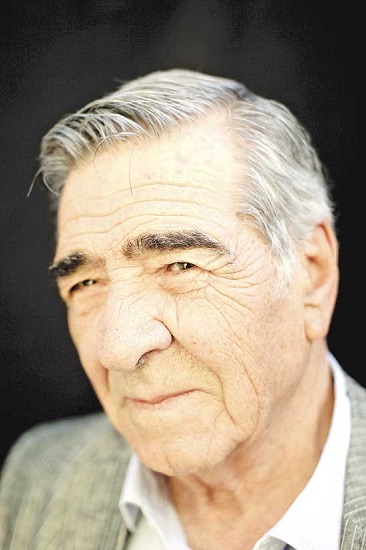

11 de Diciembre de 2014La historia de la entrevista a Humberto Giannini

“¡Al fin nos encontramos!”, me dijo Humberto Giannini, parado en el umbral de la puerta de su casa, con la mano extendida y esa sonrisa inevitable que él mismo se sorprendía de encontrar en casi todas sus fotos. El verdadero interesado en el encuentro era yo, pero ni en los diálogos telefónicos previos, ni durante […]

Daniel Hopenhayn

“¡Al fin nos encontramos!”, me dijo Humberto Giannini, parado en el umbral de la puerta de su casa, con la mano extendida y esa sonrisa inevitable que él mismo se sorprendía de encontrar en casi todas sus fotos. El verdadero interesado en el encuentro era yo, pero ni en los diálogos telefónicos previos, ni durante la conversación que tuvimos ese día, se dejó tratar como si me hiciera un favor. Casi una hora después de ese recibimiento, y tras contestar la última pregunta que quería hacerle, Giannini perdió el conocimiento producto de una arritmia y no volvió a recuperarlo. Al día siguiente, falleció en la clínica.

Nos gustaba la idea, en el equipo editorial, de que el anuario de The Clinic llevara una entrevista central en la que Humberto Giannini hablara sobre educación. Lo llamé a su casa el lunes 10 de noviembre. Venía llegando de alguna parte y con una voz cansada me dijo que sí, que con mucho gusto, que cómo no, pero que había estado “medio débil de salud” así que ojalá le diera un par de días. Le propuse dejarlo para la semana siguiente.

El viernes 14, supe que Giannini había dictado una charla magistral en la Universidad Central, y el lunes 17 volví a llamarlo. Me contó que estaba repuesto y muy contento de volver a su vida normal, caminando al aire libre. Por el alcance de apellidos me preguntó si era “algo de Martín”, mi papá, también filósofo. Yo no le conté que para mí, de niño, “Humberto Giannini” era lo que me contestaba mi papá cada vez que le preguntaba: “¿Quién es el filósofo más famoso de Chile?”. Quedamos para el viernes de esa semana a las 11:30 am y me ofrecí a recordarle el jueves. “No, tú llegas nomás a las 11 y media”. Durante esa semana comenté su simpatía con un par de personas que lo conocían. “Siempre ha sido así, con todo el mundo”, me dijeron. “Es de una generosidad insólita”, también.

Recopilando información, comprobé que Giannini venía gritando hace por lo menos 15 años, en todas sus entrevistas, los mismos problemas de la educación que la sociedad decidió tomarse en serio a partir del 2011. “Hay que reconstruir la educación chilena”, titulaba una del año 2004. Me desvelé esa noche indagando en su biografía: su adolescencia rebelde en Valparaíso, su huida hacia la Marina –el padre lo quería hacer estudiar Mecánica Dental– para pasar dos años navegando por ambos lados de Sudamérica en los años de la Segunda Guerra; más tarde, sus estudios de filosofía medieval en Italia; siempre, su amor por la Universidad de Chile.

Humberto Giannini vivía en la calle Luis Pereira, en Ñuñoa. Le gustaba vivir en una calle donde todavía se podía jugar a la pelota. El viernes 21 a las 11:30 am, apareció caminando desde el patio del fondo, sonriente pero con cara de disculpas. Se había olvidado de otro compromiso impostergable y estaba por salir. Di por hecho que en realidad se había olvidado de mi visita, pero Giannini agregó que me había dejado una carta de excusas. Y que volviera el lunes.

“Al fin nos encontramos”, me dijo entonces el lunes, pasadas las 11 am. Pidió dos cafés a la cocina y nos sentamos en el living de su casa, separados por una mesita de centro. “¿Hay suficiente luz para ti?”, preguntó. Por mí estaba bien. “Yo tengo muy mala la vista”, agregó, burlándose con un gesto de su propio comentario. También su ritmo era un poco más lento que en años recientes –según los videos que había visto en Internet– pero para 87 años su situación seguía siendo envidiable y, lo mejor, su lucidez seguía intacta.

La entrevista anduvo bien. A veces Giannini se entusiasmaba y hablaba con énfasis, otras veces se atenía al libreto de lo que la entrevista podía necesitar. Le importaba usar un lenguaje preciso y hacer los matices que evitaran malentendidos. Le importaba ejecitar su sentido de la ironía, a veces tan sutil que dependía de una mirada o un tono de voz muy difíciles de replicar en papel. Sólo se reía de vez en cuando, pero decía casi riéndose muchas cosas, como haciéndoles cosquillas a las palabras, aun a las más serias. Cuando terminaba de contestar, sonreía, y así se quedaba hasta volver a responder. La edición de una entrevista suele exagerar la capacidad de síntesis del entrevistador y lo cierto es que esa mañana me tupí más de una vez, pero Giannini nunca dejó de sonreir mientras esperaba que saliera del pozo.

Íbamos por los 50 minutos de grabación cuando me pareció que era momento de ir cerrando. Habíamos entrado a un tema que le importaba mucho y que venía trabajando en los últimos meses –algo así como la dificultad de la sociedad chilena para dialogar con franqueza, y la necesidad de superar ese obstáculo para que el perdón tuviera sentido–, y eso cambió su tono a uno más sentido, profundo, también más improvisado. Pero ya había hablado bastante y parecía cansado como para extenderse a gusto, así que intervine con una pregunta de cierre, que él sin embargo interrumpió para cerrar la idea que estaba planteando. Una vez que lo hizo, le pregunté qué era lo esencial que podíamos rescatar en estos momentos de la filosofía. Sobre su respuesta de filósofo y de pedagogo, es decir de maestro, no tengo más que añadir acá.

Le di las gracias, él correspondió y se cruzó de piernas como para un diálogo de sobremesa. Me estiré para alcanzar recoger la grabadora que había puesto de su lado de la mesa, comprobé que todo estaba en orden y la apagué.

Cuando volví a levantar la vista, los ojos de Humberto Giannini seguían abiertos, pero él ya no miraba por ellos.

Un segundo después, mientras su cuerpo perdía el eje y sus ojos se entrecerraban, salté de mi asiento sin saber a qué, afirmándolo de los hombros, tocándole la cara o el cuello buscando una respuesta sensible. Casi al instante apareció por el pasillo Luisa Eguiluz, su mujer por más de 50 años (y que en mi recuerdo llegó por instinto propio, aunque alguien me escribió después “me contó su mujer lo que ocurrió y el grito tuyo”). Detrás venía la señora que un rato antes nos había traído los cafés. Alguna de ellas gritó la palabra desmayo, pero nada de eso parecía un desmayo y me empezó a recorrer el pánico de que Humberto Giannini, después de esa larguísima vida que me había fascinado días atrás, se iba a morir en ese momento.

Creo que Luisa consiguió que volviera a respirar, mientras yo escuchaba por teléfono instrucciones de emergencia de la empresa Help. Estabilizado en una sobrevida mínima, de la cual parecía imposible que volviera, seguía su cuerpo 30 o 40 minutos después, ya con dos paramédicos a cargo de la situación. Estos últimos preguntaron por el historial médico del paciente y recién ahí empecé a enterarme de que ese “anduve medio débil de salud”, referido con la importancia de una gripe, tenía que ver con las secuelas de una severa crisis cardíaca sufrida a fines de julio y que le había significado una larga estada en la UCI. Me fui de la casa cuando sentí que era prudente hacerlo y antes de que Giannini fuera trasladado a la clínica. Pasé el resto del día tratando de pensar en que Giannini se había ido como cualquiera querría irse: de un momento a otro, sin alcanzar a sufrir y haciendo de la filosofía una conversación con la sociedad, representada en ese minuto por la grabadora que había registrado sus palabras, las últimas.

A las 9 de la noche del día siguiente, martes 26 de noviembre, trabajábamos en el cierre de edición cuando llegó la noticia de que Humberto Giannini había muerto. Destinamos una página para homenajearlo, con su foto, la frase “Hará falta” y algún pensamiento suyo que, contra el tiempo, intenté rescatar de Internet. Pero no encontraba una cita adecuada, y aunque sabía perfectamente dónde tenía que buscarla, no quería escuchar esa grabación. “Te estás dando demasiada importancia”, me dijo alguien, con toda razón. Conecté la grabadora al computador, fui al final de la pista y transcribí sus últimas palabras, las mismas que pueden leerse al final de la entrevista.

Al día siguiente asistí al velorio, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Plaza Ñuñoa. Las circunstancias del día lunes ya se conocían y no pocas personas, además de preguntarme qué había dicho el maestro antes de partir, me decían “tuviste el privilegio de estar ahí con él”. Me costaba verlo de esa manera. En la misma parroquia se realizó la misa, el jueves en la mañana. Una misa fúnebre como todas, pero al final ocurrió algo. No bien el ataúd comenzó a ser cargado desde el frente del altar hacia la puerta, un aplauso de admiración emergió desde el fondo, se contagió rápidamente y unas trescientas personas no dejaron de aplaudir hasta que el cuerpo de Humberto Giannini había salido a la calle. Fue un aplauso largo, sereno, difícil de describir, pero que dejaba muy claro a quién se estaba apludiendo. Y en cuanto a la entrevista que me había tocado hacerle, a mí también me quedaba claro que escucharla y publicarla no era asumir una responsabilidad, sino compartir un privilegio.