Cultura

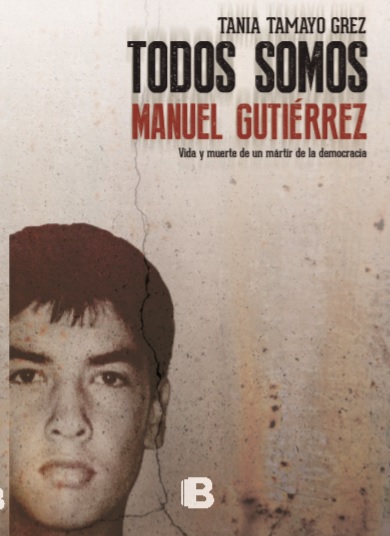

15 de Noviembre de 2015Adelanto del libro “Todos somos Manuel Gutiérrez” de Tania Tamayo Grez

En 2011, en plena efervescencia estudiantil, el crimen de un joven llamado Manuel Gutiérrez enlutó al movimiento y remeció al gobierno de Sebastián Piñera. En esta exhaustiva investigación periodística Tania Tamayo reconstruye el conflicto social que provocó la muerte de Manuel y que cobra, por estos días, muchísima actualidad. Aquí está la eterna rivalidad entre pobladores y carabineros. El rol encubridor de las iglesias, de los políticos y del Gobierno, cada cual buscando una tajada. Las persecuciones en las villas que alguna vez se levantaron contra la dictadura y que siguen en pie, porque la democracia les llegó a medias. Los cacerolazos. El exceso de fuerza. Las barricadas. El fuego en la calle, como protesta, como espectáculo. El fuego que terminó con la vida de Manuel, un rostro anónimo transformado en símbolo. Esta es una historia que parece ficción. Pero no lo es.

The Clinic Online

1. Una Uzi en la avenida

Esa noche el joven gritó “me dieron” y cayó al suelo de espaldas, envuelto en la nebulosa blanca de dos bombas de humo recién lanzadas a la pasarela. Una bala de nueve milímetros, ya deformada en la punta, la ojiva y el costado, había entrado en su pecho, ocasionándole una herida torácica mortal y recorriéndolo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás; dejando en su pecho un orificio de 6, 84 por 11, 82 milímetros que esbozó paradójicamente un pequeño corazón.

Así, por algunos minutos, Manuel Eliseo Gutiérrez Reinoso yació en el piso, frente a la dirección 4943 de la calle Amanda Labarca, luego de tocar la herida y manchar su mano con sangre. Con la mitad de su cuerpo en la acera y la otra, de la cintura para arriba, en la tierra, ensuciando la chaqueta camuflada gris propiedad de su amigo Giuseppe. Él mismo se bajó el cierre en medio de la desgracia queriendo quitarse eso extraño que se le había incrustado en el cuerpo, doce centímetros hacia adentro.

Entonces su hermano Gerson, quien lo acompañaba, se lanzó desde su silla de ruedas para reanimarlo frente a las decenas de manifestantes que observaban pasmados cómo un vecino de la villa Jaime Eyzaguirre, de dieciséis años y sonrisa amplia, abría y cerraba sus ojos claros deambulando intermitente entre la vida y la muerte, a las puertas de ese cielo que su religión le había asegurado iba a encontrar.

Era la noche del 25 de agosto de 2011.

Algunos pensaron que era un balín de goma, de esos que solo hacen daño superficial y dejan perforaciones pequeñas en la piel con el fin de controlar motines, porque ¿quién podría salir a matar a mansalva? Pero otros, los que tenían más experiencia política y habían crecido en esa especie de batalla en que se convertía la población, entendieron —lo dirían en los interrogatorios y constaría en el expediente del caso— que el niño se moriría pronto.

“¡Te dejo ir, pero solo hasta un cuarto para las doce!”, le había dicho Mireya, la madre, cuando el joven le pidió permiso para salir. Pero no le contó que quería mirar los incidentes desde la pasarela, esperando que fueran tan hilarantes como la noche anterior, cuando un tarro de pintura arrojado por un manifestante alcanzó la ventana de un vehículo policial y los aplausos de victoria retumbaron en las paredes de la moderna autopista.

La eterna rivalidad entre pobladores y carabineros. Las persecuciones en los pequeños pasajes que iniciaba sin resultados la yuta. El chirrido de las cacerolas. El juego provocador, insurrecto, poblacional, igual que en dictadura. El espectáculo y el fuego, solo para ir a echar un vistazo como muchos amigos, era el deseo del muchacho. Así se acercaban lo más posible a la pasarela o subían a ella para mirar hacia el sector oriente de la avenida, a Lo Hermida, y si algo parecía amenazante, como una bomba lacrimógena, bajarían corriendo en dirección opuesta por esa rampa angosta y reforzada por completo con una malla protectora, como un túnel de alambre, porque no faltaba el desnaturalizado que lanzaba piedras a los autos de pura maldad en un día equis de accidentes equis que luego protagonizaban los noticiarios.

Cuando eran niños hacían justo eso, alguien gritaba “¡los pacos!” y como en una carrera se escondían en la primera casa que estuviese sin llave, amontonados cabeza con cabeza, asustados o muertos de la risa, con la transpiración seca y oliente, jadeando sin conciencia del peligro de las balas, detrás de las panderetas o rejas de los pequeños jardines.

Pero ahora era un cuarto para las doce de la noche, en punto, y por más que Manuel quisiera, no podría ponerse de pie y volver caminando a la casa como le había prometido a su madre; si le hubiera hecho caso, si hubiera regresado antes, cinco minutos antes, estaría entrando y preparándose jugo en polvo, limonada o agua con azúcar para la sed. Algo helado siempre. Nada de té ni café que lo acalorara, ni siquiera en invierno.

“¡Fueron los pacos! ¡Un paco fue! ¡Asesinos! ¡Le dispararon a un cabro chico!”, gritaban los testigos del hecho cuando lo que parecía una celebración había cambiado de tono. Las fogatas de la calle y las barricadas, hechas con las rejas del metro en pleno Américo Vespucio Sur, frente a la población Lo Hermida, kilómetro 14/400, ya no tenían el mismo tono. Algunos corrían, tomaban de la mano a sus hijos y se escondían asustados.

Tres estruendos provenientes de una metralleta Uzi, alterada en su selector de disparos para la modalidad “tiro a tiro” y propiedad de Carabineros de Chile, había silenciado la protesta desarrollada en el contexto de paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el año en que el movimiento social, particularmente el levantado por los estudiantes cansados de que en Chile la educación siguiera siendo un privilegio, se esparcía como semilla ligera en el viento intempestivo de primavera.

Por esos días en “La Jaime” los jóvenes habían recolectado desechos para alimentar las fogatas que se prenderían en cada esquina. Una frente a cada pasaje de Ramón Cruz, desde Los Presidentes hasta Rodrigo de Araya. Sillones viejos, muebles en desuso, colchonetas, cunas rotas, mesas de centro, palos, todo era bienvenido. Incluso los Gutiérrez Reinoso, aprovechándose de la recolección del día anterior, cuando llegaron adolescentes del pasaje y les preguntaron si había “algo para botar”, habían entregado dos puertas rotas y un colchón, sin un fin político, qué más alejado de sus intereses.

Era costumbre que, al igual como ocurría en los 11 de septiembre o los días del Joven Combatiente, las fechas de protesta se transformaran en una instancia para compartir, conversar aún más con los vecinos en la calle, ver jugar a los niños a la pelota sin el peligro de veloces autos transitando; y de pasada deshacerse de todo lo que no servía sin pagar un flete ni esperar las escasas visitas de los camiones recolectores municipales que retiraban escombros. La villa, como por arte de magia, se volvía de ellos, de los que habían recibido títulos de dominio cuarenta años atrás y habían sacado adelante el sector, consiguiendo con esfuerzo una red de alcantarillado a punta de campeonatos de fútbol en canchas de tierra.

Una de las puertas que regalaron el día anterior llevaba un “Martín, te amo”, escrito con espray verde por Manuel para su pequeño sobrino que recién caminaba. Era el hijo de su hermana con quien había compartido cama en todas esas modalidades de distribución de habitaciones y catres que la familia había debido sortear. “¡Qué pena haber entregado la puerta con el rayado!”, han pensado desde ese día. Así Martín tendría un recuerdo de su tío hasta que fuera grande, que decía que lo amaba tanto como a su otra sobrina, la Montserrat, la Montse; un recuerdo físico, concreto, no intangible como esa presencia etérea y omnipresente en la que se ha convertido desde el asesinato.

“No está ni tan muerto, ni tan ausente”, aseguran cuando hablan de él. Piensan que, aunque no esté, ha convertido al evangelio a quienes no eran creyentes, cuidado a sus seres queridos y encabezado esa montaña rusa de sentimientos que, dicen, se ha vuelto la vida de todos desde que el uniformado se parapetó en posición de tirador, según él mismo confesó, junto a la caletera oriente de la autopista, apoyando el arma en el muro de cemento.

Tras los disparos, no hubo reivindicación social ni instancia de reunión vecinal que pareciera importante. El silencio que vino, interrumpido por los gritos aislados de la denuncia del crimen, se había impuesto luego del desvanecimiento. A ratos, se escuchaban las súplicas de Gerson que —todavía sobre el cuerpo de su hermano preferido— trataba de reanimarlo cuando las palabras le salían entrecortadas de su boca morena y empapada de saliva. A ratos los susurros de Manuel herido y pálido, llamando a Gerson, diciendo que iba a estar bien, seguramente sin entender cómo velozmente, tan veloz como cruzaba la pasarela cada día después de visitar a su polola, se le iban los años, tan pocos que había llegado a cumplir. Ni siquiera la mayoría de edad.

Esa noche, como otras tantas, Gerson le habló a Manuel como si fuese su hijo. Hijo, vas a estar bien, hijo tranquilo, no te duermas. Pero el único hermano planificado por los padres, el más amado, el que llevaba a su abuela ciega a la iglesia evangélica martes, jueves, sábado y domingo; el que últimamente detenía la mirada en un punto fijo por penas que nunca confesó, ya no reaccionaba.

Por eso, sus más cercanos, entre ellos su amigo Giuseppe, lo levantaron y lo llevaron a una sede de la Defensa Civil, ubicada una cuadra más allá por el mismo pasaje Amanda Labarca, con dos salas habilitadas para la comunidad, donde una vecina que dijo ser enfermera le dio los primeros auxilios. Allí no solo Manuel perdió por completo la conciencia, el color y detuvo la mirada, también en el lugar se escuchó el grito intenso de Gerson Gutiérrez, que tras separarse del grupo en su silla de ruedas y a pesar de sus creencias, maldecía al cielo y al destino.

“¡Conchetumadre, por qué no a mí!”.

“Tenía tanta rabia esa noche. Y después de eso, solo repito la misma historia, cuando me preguntan cómo fue, pero lo hago sin sentir y no me gusta. Trato de llorar a veces, porque estoy hablando de la muerte de mi hermano, pero no puedo llorar, no me puedo emocionar más, me quedé vacío con eso, me sequé”, confiesa cuando habla de esa noche nefasta.

2. A oscuras subió al cielo

Por ese entonces la situación económica de la familia era particularmente difícil. Casi la totalidad del alimento ingerido era fiado: sal, azúcar, paté, tallarines, caldos Maggi. Todo menos el pan, las cuentas de agua y luz, las tarjetas Bip! o el balón de gas. Tampoco el corte de pelo de Manuel Eliseo ese día, gracias a los mil pesos que consiguió con la polola de su hermano Isaac. No había nada de plata, faltaban los trabajos, costaba vivir. Apenas la pequeña pensión de gracia de la abuela Lila y el sueldo de Mireya, que no alcanzaba. Doscientos pesos tenía su mamá esa noche, con los que había mandado a comprar dos sobres de café para el frío, porque los ocho huevos con cebolla de la once también habían sido fiados.

Esa olla de huevos de la que Manuel comió casi la mitad con marraqueta y luego con el pan amasado que su abuela le guardaba. Se lo entregaba solo a él en la penumbra de su ceguera ayudada por el tacto de las yemas de sus dedos blancos, y palpando la mesa suave hasta llegar a las manos grandes de Manuel: “Tome, mijito, coma más pan”.

De ahí en adelante, cada vez que la Lila escuchase hablar de esa noche lloraría sagradamente, sin fallar, en silencio, sin sollozos que molestasen a alguien, en la más estricta mudez, solo con lágrimas pausadas que secaría introduciendo una servilleta o papel higiénico, entre su rostro y los lentes de no vidente que le ayudaban a resaltar su belleza y sus canas. “Sí, más o menos, a veces me toco la cara”, dirá cuando le pregunten si sabe lo linda que es, mientras cocina fideos con agua hirviendo, sin quemarse, porque cuenta con sus pasos la distancia entre una cosa y otra.

Luego del último corte de pelo de Manuel donde la Estelita, su amor platónico, el adolescente se había bañado, colocado zapatillas de cuero blanco marca Nike, un pantalón azul Suburbia talla 46 y una polera negra tamaño XL, percudida en el cuello, la misma que quedó manchada con su sangre de hombre joven y sano. Lo sentenciaría la autopsia que habló de órganos sanos, tiroides sana, hígado y lengua sana, dentadura completa.

Manuel se había subido la capucha de la chaqueta y en el dintel de entrada de la casa había dicho “nos vemos, familia”, cerrando la puerta de espaldas a la calle y de frente al living, como siempre. Siempre en el dintel diciendo lo mismo, estuviesen todos los miembros de la familia o no. Dijo “nos vemos, familia” como otras veces y como nunca más.

Esa noche se despidió así de su hermana Jacqueline, mujer robusta y hermosa, que tejía una chauchera hecha con tapas de bebida después de ver un tutorial en YouTube, y que tras la despedida continuó tejiendo y mirando las noticias del paro nacional sentada en el sillón beige con las puntas desgastadas del respaldo. Sin ninguna sospecha de nada o presentimiento de pérdida: “Eso me dijo cuando se fue ‘nos vemos, familia’, y la vez que volví a ver a mi hermano fue dentro de un cajón… Ah, y en las murallas o en los afiches, como imagen de denuncia sin poder olvidarme de él, sin vivir ningún duelo”.

Un mural a la derecha y otro a la izquierda ostentaría con el tiempo el pasaje Olga Poblete, pidiendo justicia para su hermano. Uno de ellos apelando a la figura del Presidente Salvador Allende como un ejemplo más de los caídos en “la lucha”. Pero a Jacqueline nunca le gustó eso “porque hay quienes meten todo en una misma canasta”.

Para la familia estos años han sido un camino pedregoso e inesperado, como el recorrido de la bala que penetró en Manuel. Porque el proyectil, tras ser percudido intencionalmente por el sargento segundo Miguel Millacura, al chocar con la base de una de las vigas de la pasarela desvió su dirección, dejando impactos de cobre y plomo en el concreto y bajando exactamente 69,7 metros más allá, donde estaba el muchacho que ahora moría tras la fallida reanimación en la Defensa Civil.

El vecino Esteban, dedicado a la recolección y venta de cartones, prestó su camión blanco para que Manuel fuera puesto en el pick up y trasladado en cosa de minutos al Centro de Urgencia de la Corporación Municipal de Ñuñoa, la Posta 4, ubicada en la calle Juan Moya.

La atención que le dieron sería la número 199677, una de las pocas de esa noche extraña. A la posta llegaron apenas unas personas más: una adolescente con su madre, una indigente que ocupaba la posta como casa, un aparente delincuente custodiado por un policía. El diagnóstico de Manuel sería paro cardiorrespiratorio, no recuperado, producto de una herida a bala. Un caso distinto al de Carlos Burgos Toledo, víctima del primer proyectil de la UZI a quien le fue extraído de uno de sus hombros.

—¡Tía! ¡Tía! ¡Al Isaac le llegó un perdigón! —dijo un niño.

—No, fue al Manuel —dijo otro.

“Un balín”, “un balazo, tía”, “un perdigón”, gritaban afuera de la casa de los Gutiérrez. Y ahí sí que a Jacqueline le saltó el corazón, porque en cosa de segundos supo que a su puerta llegaba el infortunio reventando, dando alaridos monstruosos, cuando se colocaba el pijama de pie y al costado de su cama.

Entonces se vistió y corrió a buscar a su madre que había salido a la calle descalza sin reparar en la humedad y el hollín del suelo, que se le adhería como aceite negro por la lluvia y los neumáticos quemados. Pero Mireya no era ella, no reaccionaba, fue sin zapatos a ver a su hijo que moría, aunque se le pusiera un camión enfrente. Solo la pudo detener el vecino David, quien tomándola de la cintura le dijo que estuviese tranquila, que ya se habían llevado al niño a la posta. Solo entonces dejó que Jacqueline le pusiera unas botas, aunque su hija, sin reparar en sí misma, andaba con una camiseta sin mangas ignorando el frío que calaba hondo como noche de agosto. En la esquina del pasaje aún ardían rojas las brasas de una fogata disminuida manchando el pavimento.

Segundos después llegó Gerson a la casa. Jacqueline se reprimió para no golpearlo, pero alcanzó a culparlo por la poca responsabilidad: “¿Qué hicieron, Gerson, por la cresta?

¿Cómo mierda no te diste cuenta? ¡¿Por qué se fueron a meter allá, por la chucha?!”. Gritaba con una cólera que la mataba. Entonces, una vecina, la Clara, fumadora y nerviosa, llena de adicciones, al verla alterada le habló con el exceso de tics y gesticulaciones que la caracterizaba.

—Jacky, tómate esto.

—¿Qué es?

—Pastillas de Diazepam. Pa’ ti, pa’ tu mamá, pa’ que esté más tranquilita.

Pero Jacqueline no se las tomó y las echó al bolsillo; necesitaba mantenerse activa ahora que Esteban volvía a buscar a la familia para hacer el mismo recorrido que había hecho con Manuel. Y rápidamente el vecino subió a Mireya a la cabina, pero no se dio cuenta que hizo partir el camión cuando Jacqueline aún trataba de subirse por la parte posterior. Por eso, la mayor de los hermanos tuvo que esperar que llegara Juan Pablo, amigo de Isaac, el segundo de los Gutiérrez, para que los llevara a los dos en auto con el acelerador tan a fondo que llegaron al mismo tiempo que el camión Kia de Esteban a la Urgencia.

A la posta entró parte de la familia: Mireya, Isaac y Jacqueline, quien tomó las riendas porque entendía que su mamá así como estaba no podría hacer trámites, e Isaac, envalentonado, atrevido y rebelde, no se controlaría si la noticia era fatal. Gerson, por otro lado, se había quedado en la casa interpelando a la divinidad: “¿Por qué no a mí, si yo no sirvo para nada? ¡Ni siquiera camino! ¿Por qué te lo llevas a él, si tiene la vida por delante? El Manuel tenía planes, era más útil para ti que yo, Señor”. Clamores que no sirvieron porque su Dios se estaba llevando a Manuel de manera nítida, como dice la creencia a la que se aferran, al que quiere con él en su Reino. Al que elige.

Con el tiempo Gerson tendría otra misión: la de pedir justicia terrenal desde su silla de ruedas, fuera donde fuera, coordinado con el Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez y con la foto de su hermano colgada con un cordel blanco en el pecho, volviéndose así una piedra en el zapato para muchos que quisieron borrar toda huella, lavarse las manos. Por otra parte, esa noche, vía radio, a través de la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), por un comunicado emitido desde la 46 Comisaría de Peñalolén, ya se daba cuenta de la existencia de una persona herida a bala que “probablemente” había fallecido en la Urgencia de la Posta 4.

Así se propagó en Carabineros una noticia que sería el inicio de una investigación interna y revelaría los sucios detalles de lo ocurrido en el cuadrante 179.

“Manuelito era un niño de Dios”, afirmaría su abuela Lila. A los doce años había llegado con ella de la mano como su lazarillo a la clase Simón Bolívar de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y, de ser un niño silencioso en el culto, se había transformado en una pieza fundamental, convirtiéndose en secretario o teniendo que ayudar al predicador con el himnario o con la Biblia. También había salido a predicar con los jóvenes a la calle, a veces dentro de un grupo de quinientos muchachos, y otras de mucho menos, llegando a ser jefe de esa predicación. Manuel estaba encargado del sonido, los micrófonos, el ecualizador y los parlantes, al otro lado de los vidrios oscuros de la sala de audio donde realizaba gestos graciosos que hacían reír a sus amigos.

Un minuto después de que llegaran a la posta para saber de Manuel, un fuerte zumbido, que ensordeció la Urgencia e hizo temblar las ampolletas y los tubos fluorescentes, fue seguido de un corte de luz generalizado en el sector de Avenida Grecia. Afuera se escuchaban balizas de autos policiales, disparos, ambulancias, pero dentro de la Urgencia se había detenido el mundo y, como en un guión cinematográfico, en penumbra.

En una sala contigua, personal de salud reanimaba a Manuel y en la sala de espera Mireya se balanceaba hacia delante y hacia atrás, con la mirada fija sabiendo que si su hijo se iba parte de ella se iría con él. Jacqueline, mientras, no salía de la ventanilla esperando alguna noticia, golpeando a veces el vidrio sin éxito, y desde ahí escuchaba pasos y divisaba cierto pasillo por donde de vez en cuando la sombra de alguien entraba o salía.

Pero de su hermano nadie le decía nada. “Misericordia, Señor. Misericordia para mi madre, para mi padre, para mis hermanos: misericordia para soportar lo que se viene. Misericordia por mi madre, para que pueda resistir el dolor”.

3.La sala de Triage y la noticia

Jacqueline sospechaba que Manuel, el Mane, iba a morir. La muerte se olía en esa urgencia. Ella misma, hace dos horas, cuando el joven jugaba a la pelota con Juanito, Esteban, Huevo, Ale, Giuseppe y Carlos, había comentado lo alto que estaba. Ya alcanzaba un metro 77 centímetros. “Parece que le hubieran echado abono en los pies”, había dicho la madre, y “tanto que le falta por crecer”, había argumentado Jacky a sus vecinos. Pero Manuel no creció más.

En ese momento Manuel había muerto, o iba a morir, por eso ella ya no pedía a su Dios por la salud de su hermano menor, era mucho más útil pedir por los que quedarían vivos sin él. Los que extrañarían su mirada honesta, sus dientes blancos, su forma de sentarse frente al televisor: una pierna abajo y otra sobre el brazo del sillón con un vaso en la mano y preocupado por la familia, como un adulto, cuando apenas era un adolescente. Un joven atípico y responsable, un ser de otro planeta, quien un mes antes del disparo la había acompañado toda una noche a otro centro de urgencia, por su crisis de vesícula.

Tal vez esa fue una de las sensaciones que le vinieron mientras esperaba con la cabeza apoyada en el vidrio de la ventanilla. La del día de su crisis estomacal, porque mientras esperaba esa noche también comenzó a sentir un fuerte dolor de estómago que la llevó cinco veces al baño de la posta sin luz. Desde ahí, una vez por año le ha venido lo mismo porque parece que el cuerpo siempre le recuerda lo que vivió y cuánto se interrumpió su vida al punto de no vivir ni el duelo por la separación del padre de su hijo: “la muerte del Manuel me detuvo”, siempre dice. Mientras Mireya, desde el asiento, a veces levantaba la vista y preguntaba si se sabía “algo”, para seguir balanceándose hacia delante y hacia atrás con los brazos cruzados.

Isaac, desesperado, había salido al exterior del edificio de la posta para buscar ventana por ventana el lugar donde estaba su hermano. Fue así como pudo observar el procedimiento: sin luz ni instrumentos que funcionaran con electricidad, el médico a cargo trataba de revivir a Manuel colocándole con fuerza una inyección en el corazón. “¡Adrenalina!, ahora… ¡Adrenalina!”. Hasta que alguien descubrió a Isaac espiando y le cerró la ventana por dentro. Y eso que Manuel era su hermano chico, con el que dormía de niño cuando se le acostaba a los pies de la cama porque no había dónde más. Le cerraron la ventana en la nariz.

Para Isaac, Manuel era importante. El muchacho se había preocupado cuando, tras una gran pelea familiar, él había dicho que la familia “valía callampa”. Era quien salía a encontrarlo en secreto para preguntarle cómo estaba, el que le tenía paciencia, el que de alguna manera lo había imitado sacándose esas fotos de sí mismo en el dormitorio y en el baño —especialmente en el espejo—, o donde fuera. Cortándose el pelo como él.

Manuel se preocupaba por Isaac y a veces sufría porque su hermano se había alejado del “camino de Dios” y salía a carretear con gente desconocida, con más dinero, en parcelas de otras partes de Santiago, aparentando una inexistente situación económica. Entonces lo extrañaba y pedía por él en el culto para que su Dios intercediera y cambiara el rumbo que había tomado la vida de Isaac.

Jacqueline recuerda que en un momento dijeron que venía la ambulancia para llevar al joven a un hospital, y aunque el vehículo llegó por el costado de la Urgencia, iluminando el interior de la sala y alterando el silencio con su baliza, el caminar de los paramédicos era tan indolente y desinteresado que era obvio que algo no se les estaba informando.

Lo que vino iniciaba el duro camino de la pérdida. Dos horas después del fallecimiento del joven, que quedó consignado a las 00:32 sin que la familia supiera, se les llamó: “¡El doctor quiere ver a la mamá y a la hermana!”, dijo el carabinero de turno, dejando a Isaac afuera. Entonces Jacqueline y Mireya entraron por el pasillo a la sala de Triage —equipada para ingresar a las personas a urgencia y establecer el nivel de la gravedad—, donde las esperaba un médico, una enfermera, la señora de la ventanilla ahora con una lámpara led en la mano, una carabinera y el carabinero que las llamó, el mismo que había dejado de escribir cuando le dijeron que fue Carabineros quien perpetró los disparos. Mientras tanto Isaac desde la sala de espera hablaba por segunda vez desde su celular con el padre de los cuatro hermanos y ex esposo de Mireya, Manuel Gutiérrez Aburto, a la ciudad de Coronel, para contarle lo que acababa de pasar con “el Mane”.

Jacqueline recuerda que por minutos en el Triage todos se miraban y nadie hablaba. Ella miraba al doctor, el doctor a Mireya, la carabinera a Mireya y así. No sabe por qué duró tanto ese silencio solo iluminado por la lámpara en la mano de la mujer de la ventanilla. En esa sala había quienes no se atrevían a hablar y otros —u otras— que no se atrevían a escuchar lo que venía.

Entonces fue Mireya quien preguntó: “¿Cómo está mi hijo, doctor?”. “Señora, no pudimos salvarlo, el niño falleció”.

Y los gritos sin lágrimas de las dos mujeres, como sonidos guturales, se diseminaron por la posta hasta la esquina, hasta donde más se pudiera, hasta la sala de espera, hasta los oídos de Isaac, hasta su impronta de joven rebelde que no iba a la Iglesia, hasta sus gestos irascibles, hasta su espalda ancha y los músculos fuertes de sus piernas que de un puntapié rompieron la puerta del pasillo y su chapa eléctrica que desde el corte de luz nadie había podido abrir porque estaba trabada.

Isaac entró a la sala de Triage y el médico le repitió la verdad, no habían podido salvar a Manuel Eliseo pese a haber hecho todo lo necesario. Entonces Isaac volvió a dar golpes, esta vez a la pared (al escritorio, a la puerta, garabateando, insultando, blasfemando) mientras los demás miraban sin saber qué hacer por respeto o distancia con su dolor. Pero Mireya lo tomó de los hombros y le dijo: “Tranquilízate. ¡No voy a permitir que deshonres la memoria de tu hermano! Él ahora se encuentra con el Señor”.

Y dicen que la mirada de la madre fue tan fuerte y convincente que Isaac se calmó o se asustó, pero dejó de gritar. “¿Cómo murió mi hijo, doctor, si solo tenía un perdigón?”, fue la otra pregunta de Mireya. “No fue un perdigón, señora, era una bala de alto calibre, por eso no pudimos salvarlo. Si hubiera sido un perdigón podríamos haber hecho algo. Era una bala”. Metros más allá, en la morgue de la posta y con esa bala localizada a 1,41 centímetros del talón derecho, estaba Manuel, desnudo de la cintura para arriba, recostado, con su abdomen un poco hinchado, sus huesos firmes y gruesos, sobre una camilla metálica de 1,90 centímetros de largo y de sesenta centímetros de alto.

Ese lugar frío lo cobijó en las primeras horas de su muerte para después ser llevado al Servicio Médico Legal. Probablemente, desde ese momento sus labios carnosos comenzaron a esbozar una expresión como de puchero, un enojo, una molestia que mantuvo hasta su funeral. Su labio inferior, ligeramente puesto sobre el superior, hizo que su familia creyera que se había ido triste. Y su cara redonda, de facciones proporcionadas, nada afectada por el disparo, ahora estaba de color amarillo, pero quien lo hubiera visto pensaría que solo estaba enfermo.

“¡La Jaime lo vio, un paco lo mató!”, fue el grito que desde esa noche acompañó su rostro transformándolo en un símbolo, pero no de aquellos que mueren en la lucha, o de los que mueren por pensar distinto, sino de aquellos que mueren y nadie sabe por qué.

Por ser chileno.

Por ser joven.

Por vivir en una población.

Por mirar.

Por nacer en un lugar donde un policía dispara y mata a mansalva.

* Tania Tamayo Grez es periodista, titulada de la Universidad de Chile, y magíster en Comunicación Política de la misma universidad. Trabajó seis años en The Clinic y ha colaborado en distintos medios de comunicación como revista Paula, Rocinante y CIPER. Paralelamente, se ha desempeñado como guionista en el área dramática de TVN y en distintas producciones audiovisuales. Es docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En 2012 publicó el libro Caso Bombas, la explosión de la Fiscalía Sur.