Opinión

11 de Febrero de 2016Editorial: El pintor amable

Cuando supe que acababa de morir el pintor José Santos Guerra (“Santos”, su segundo nombre, porque nació el 1 de noviembre de 1938, día de Todos los Santos), experimenté una pausa de placidez. Semanas atrás lo encontré en una esquina de la calle Lastarria, apoyado en un bastón, esperando a alguien, sin apuro. Santos aparentaba […]

Patricio Fernández

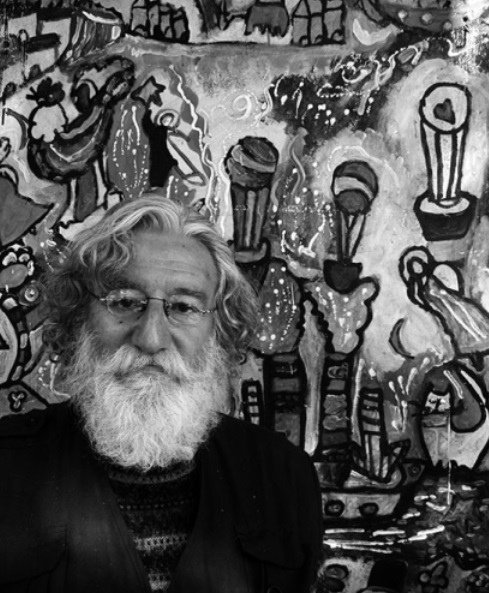

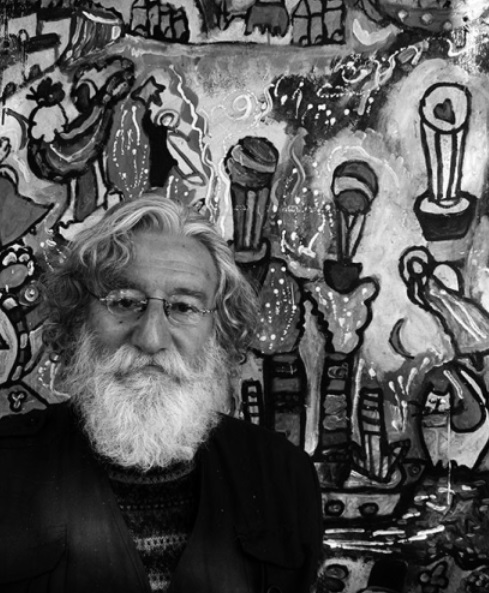

Cuando supe que acababa de morir el pintor José Santos Guerra (“Santos”, su segundo nombre, porque nació el 1 de noviembre de 1938, día de Todos los Santos), experimenté una pausa de placidez. Semanas atrás lo encontré en una esquina de la calle Lastarria, apoyado en un bastón, esperando a alguien, sin apuro. Santos aparentaba estar siempre contento en el momento en que estuviera. Tenía los ojos chicos y a medio cerrar, los párpados inferiores inundados, y la boca escondida como un rasguño al fondo de una marxista barba blanca. A Santos, sin embargo, no le alcanzaban los énfasis para llegar a tanto apasionamiento ideológico. Ni siquiera le alcanzó para ser borracho perdido, aunque tampoco le hacía asco al trago. Ningún niño en edad de encantamiento hubiera dudado si alguien le decía que ese señor era el verdadero viejo pascuero. Ahí, en la calle Lastarria, apenas nos vimos se puso a reír con ese soplido corto de los hamsters, y me preguntó por Florcita. Meses atrás habíamos pasado juntos una tarde inexplicable en la terraza del Liguria. Primero estaba Florcita Motuda solo en una mesa a la que se sumó Santos, y yo, y Erick Pohlhammer que caminaba por Providencia sin tener muy claro hacia dónde, y que apenas se sentó declaró que de ahí no se movía porque reunión más rara no había visto nunca. Santos decía muchísimas cosas sin hablar, mientras el resto tejíamos teorías que terminaban en un chiste que las liquidaba. A Santos se le había quedado grabado un cuento de Florcita en que hablaba de la conquista de la inmortalidad, algo referido al descubrimiento de una energía interna poseedora de poderes infinitos. Si Chagall, su maestro, pintó catedrales y sinagogas, Santos Guerra pintó bares, y el Liguria venía a ser su Capilla Sixtina. Ese día le estaba pegando unos retoques al último muro que había repletado de figuras juguetonas, señores con sombrero, globos, personajes circenses, torres, casas, flores, con el evidente propósito de matar a colores la desesperación. Algo de eso, imagino, hay siempre en la pintura naif, en esas figuras que flotan sin tierra firme. Santos, al menos, pintaba sin descanso, como un condenado. Por todas partes, menos en las galerías de Alonso de Córdova, quedaron repartidas telas y maderas suyas. Son las huellas de un hombre que caminó sin el peso de la ambición. No un pintor admirable, sino un pintor amable.