Cultura

18 de Agosto de 2016El columnista en su laberinto

"El columnista literario no está obligado a “golpear”, pero el costo de esa libertad es que nunca se acusará recibo de sus golpes. “Tú puedes decir cualquier tontera en las páginas culturales y a nadie le importa”, lamenta Zambra.

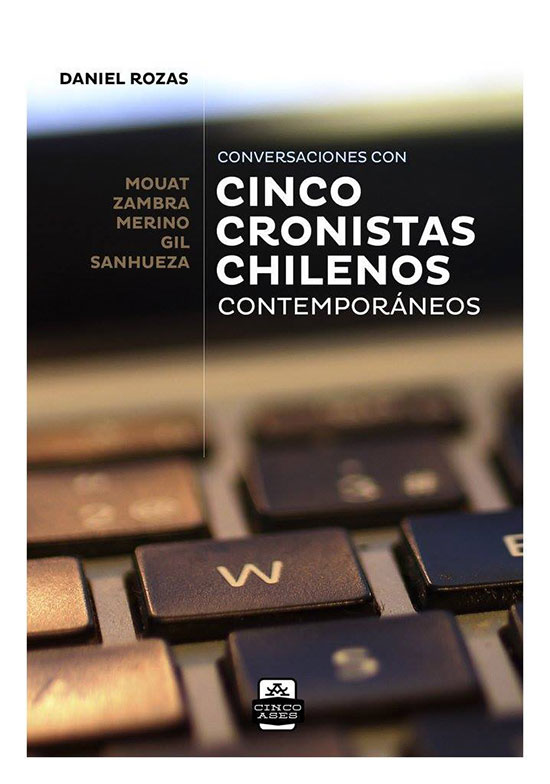

Antonio Gil atribuye la aparición de la cocina neochilena al auge de la cocaína: “Es comida de cocainómanos, porque los comensales llegan sin hambre y cuando les ponen un plato por delante se quieren morir. ¡No pueden comerse una chuleta! Y por eso, todas estas espumitas, aires y humos. Esos ectoplasmas son incomibles”, declara el escritor en “Conversaciones con cinco cronistas chilenos contemporáneos”, libro publicado por el periodista Daniel Rozas. Un volumen de rápida lectura que indaga parcialmente en la crónica de largo aliento, pero trata más bien sobre el “columnismo literario”, género más afín a nuestra prensa, hoy como ayer. La vieja tradición del columnista que no pretende juzgar si el gobierno de turno es malo o malísimo, si el sistema de pensiones es nefasto o perfectible, sino narrar los contornos de algún suceso, atisbar rastros de algún fenómeno, bosquejar los borradores de alguna idea, jugándose en la escritura su verdadera suerte. Estilo libre, pero lleno de exigencias.

El mayor interés de estas conversaciones con Francisco Mouat, Alejandro Zambra, Roberto Merino, Antonio Gil y Leonardo Sanhueza son justamente las comparaciones y contrastes que la secuencia deja entrever. Se confirma la figura de Joaquín Edwards Bello como referente indudable del género (y la incomodidad de Merino con su cartel de “gran experto en su vida y obra”), así como el decisivo rol que tuvo la revista APSI en su renacimiento de los años 80, con Andrés Braithwaite en el puesto de editor, labor que más tarde continuaría en LUN. Es interesante, también, que ninguno de los entrevistados se queje de la brevedad a la que obliga el formato, lamento habitual en el rubro. “Es importante no olvidar eso: la lectura de una crónica debe ser fugaz”, señala Gil.

Sin embargo, llama la atención que, con la excepción del recién mencionado, ninguno muestra entusiasmo por el oficio. Si Mouat y Zambra se hastiaron de su ejercicio y no tienen la menor intención de retomarlo, Merino aclara que tampoco lo haría si no fuera por trabajo y Sanhueza lo analiza en detalle, pero con el desapego que corresponde a una ocupación de segundo orden.

Al cansancio de escribir cada semana por obligación, de comentar el último libro y no el más interesante, se suma una condición paradójica que hace notar el propio Zambra: el columnista literario no está obligado a “golpear”, pero el costo de esa libertad es que nunca se acusará recibo de sus golpes. “Tú puedes decir cualquier tontera en las páginas culturales y a nadie le importa”. Los cinco entrevistados subrayan la importancia de no usar la tribuna pública para predicar verdades a los cuatro vientos. Todos aborrecen la voz del columnista quejumbroso, siempre cabreado de todo y de todos. Sin embargo, esa misma templanza del observador es la que margina progresivamente al cronista de una arena pública que demanda juicios apremiantes, potencialmente virales, que den sosiego a los justos y escarmiento a los pecadores.

Si los tiempos son hostiles para el columnista de armamento ligero, o que prefiere, como Mouat, “llegar a la escena del crimen cuando ya no queda nadie”, es presumible que esa hostilidad vaya en aumento. Los efectos del rating online sobre la televisión son de público dominio, pero se dice menos sobre su influjo en la prensa escrita desde que Internet permite “medir” cada artículo por separado (Zambra recuerda graciosamente que en LUN, para salvar el espacio de la crítica literaria, adoptaron la estrategia de sugerir un contenido sexual en los títulos de las reseñas). Hoy suele resultar más rentable, para un medio, citar la frase más polémica de una columna publicada en otra parte que ser el medio que publica el texto íntegro, y que, además, le paga al autor. Lo cual tenderá a agudizar otra paradoja: mientras cada vez hay más fondos estatales y privados para proyectos de investigación y de escritura, cada vez habrá menos plata en los medios escritos –que no acceden a fondos concursables y cuyo avisaje privado tiende a decrecer– para pagar a intelectuales y escritores. Así, por un lado, los puentes entre la producción cultural y el gran público se harán cada vez más estrechos, y por otro, los medios se verán crecientemente tentados –muchos ya lo están– a priorizar las colaboraciones de quienes puedan o quieran escribir gratis, amenaza evidente, en el largo plazo, a la calidad y autoridad de los textos que circularán en los espacios masivos. ¿De quién es la culpa? Para algunos, de los autores que no cobran “por su trabajo” en perjuicio del gremio, como hay quienes creen que reprimiendo las descargas gratuitas la gente volverá a las disquerías. Otros se ocupan en razonables cuestionamientos a la “falta de audacia” de los medios para instalar contenidos reflexivos, pero todavía algunos lo intentan y hay que ver qué lugar ocupan esas columnas y artículos (las entrevistas tienen mejor suerte) en sus ránkings de lectoría online si es que no encienden la mecha política.

Así el panorama, es difícil prever cuál será el lugar para la mirada del cronista en la prensa que viene. Una mirada que no sólo proyecta una de nuestras mejores tradiciones literarias, sino que es también el espacio que le va quedando, en los medios virtuales, a la ciudad real. Donde las columnas de opinión desmenuzan en la red lo que sucede en la red –cuestión de los tiempos, nada más–, los cronistas todavía intentan atrapar en sus textos el aire que se respira en algún rincón de la urbe. O la comida que se sirve en sus restoranes, como Antonio Gil. O, incluso, la extrañeza del territorio desconocido, como Roberto Merino, quien al ser consultado por Rozas sobre algún barrio de Santiago que no conozca, contesta: “La Florida. He ido un par de veces, pero no tengo ni la más mínima referencia. Para mí es como otro país. Otra ciudad. Y me asombra porque ese lugar es tan gigantesco y hay tanta gente que vive ahí, aunque yo no conozco a nadie que viva en La Florida. Hace diez años, hice una incursión en auto por Santa Rosa y fue abismante, es inmenso. Pensaba que si uno quisiera desaparecer de los demás no costaría nada: arriendas un departamento en el paradero 25 de Santa Rosa y no te encuentran nunca más”.

Conversaciones con cinco cronistas chilenos

Daniel Rozas

Cinco Ases, 2016, 139 páginas