Uncategorized

7 de Marzo de 2017Sexualidad mapuche, misioneros fachos y otros pudores de la antropología chilena

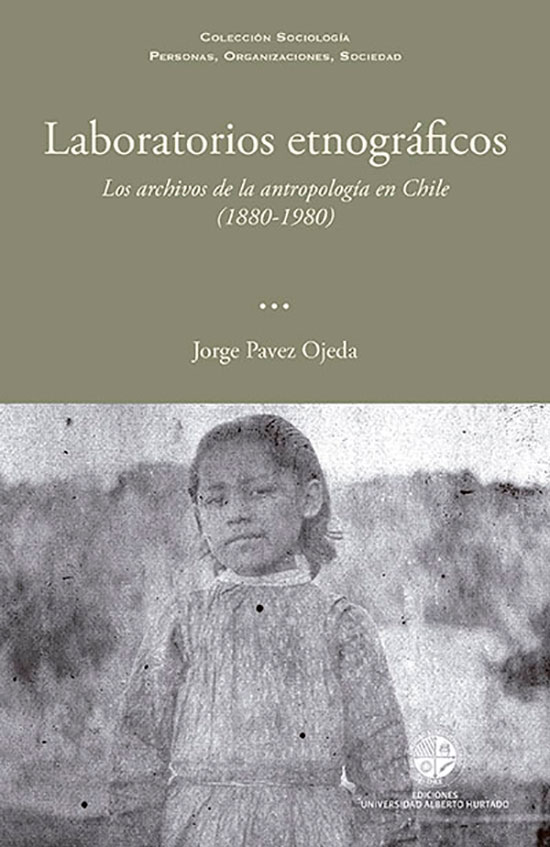

Aunque la antropología tiene fama de perseguir tabúes y descorrer velos, su propia historia ha sido rica en eufemismos y acomodos que, si escarbamos un poco, revelan las disputas ideológicas y de poder cultural que la acompañaron en cada época. En Chile, esa historia comienza a fines del siglo XIX, cuando un grupo de curas y eruditos europeos –Rodolfo Lenz, Martín Gusinde, entre otros– se dedicó a investigar en terreno a mapuches, fueguinos o atacameños, no sin incomodar a una aristocracia republicana que prefería imaginarse una raza chilena homogénea y de alta pureza moral. El sociólogo Jorge Pavez, tras indagar durante una década en la “cocina” de esas primeras investigaciones, documentó sus conflictos y claroscuros en “Laboratorios etnográficos. Los archivos de la antropología en Chile (1880-1980)”, libro que además expone los atributos menos encomiables de algunos de esos pioneros, omitidos piadosamente en las semblanzas que se suele hacer de ellos.

Un lonko y sus dos mujeres. Foto de Odber Heffer, ca. 1890.

Un lonko y sus dos mujeres. Foto de Odber Heffer, ca. 1890.

Si algo dejan en claro las casi 600 páginas de “Laboratorios etnográficos” –publicado hace poco más de un año por el sello de la U. Alberto Hurtado– es que la corrección política no nació ayer. Pero sus códigos han cambiado. Hoy sería difícil encontrar a un antropólogo dedicado a difundir este tipo de saberes: “Un coito basta para que la mujer siga al hombre”. “Lo meto zumbando, lo saco estilando”. La primera sentencia sería de origen mapuche y la segunda era una adivinanza popular (respuesta correcta: el balde), y ambas fueron motivo de escándalo en el Chile de hace cien años. Sólo que en aquel entonces eran los más progresistas quienes se atrevían a publicarlas en el nombre de la diversidad cultural, mientras los más retrógrados guardianes del patriarcado ponían el grito en el cielo.

Jorge Pavez (44), autor del libro en cuestión y obsesivo recopilador de archivos, se propuso reconstruir el backstage de la antropología chilena en su etapa fundacional –desde 1880 en adelante– para comprender cómo funcionó la relación entre los indígenas colonizados y aquellos primeros etnólogos que se adentraron en sus territorios para “rescatar” su cultura antes de que fuera tarde. ¿Qué tipo de transacciones hubo entre las partes? ¿Quién utilizó a quién? ¿Cómo cayó todo esto en una élite criolla que no pretendía conocer a los “salvajes” sino terminar de “civilizarlos”? Son las preguntas que guían un valioso recorrido por nuestra historia identitaria, combinando digresiones teóricas de desigual interés para el lector mundano con una saludable afición a la copucha historiográfica.

Un primer dato interesante es que no fue el liberalismo ilustrado, sino el romanticismo alemán, lo que permitió incorporar la cultura viva de los pueblos prehispánicos al relato de Chile como nación. En un país que aspiraba a la madurez republicana de cara a su primer centenario, la imaginería del “pueblo chileno” se remitía a un mestizaje ya consumado en una raza más bien blanca, hispanizada y católica. Las comunidades indígenas podían ser, a lo sumo, herederas simbólicas de ese ancestro legendario cuyas virtudes había cantado Ercilla en “La Araucana”.

Pero un puñado de alemanes empezó a llegar a Chile con otras ideas en la cabeza: la escuela romántica que, contra el racionalismo universalista, consideraba que la esencia de un pueblo radicaba en la riqueza original de su propia lengua, de tal modo que el “alma de una nación” se componía en realidad del conjunto de pueblos o comunidades lingüísticas que habitaban su territorio. Ese enfoque particularista, con su toque de misticismo étnico, fue también la semilla del nazismo, pero antes de eso sirvió para inocular en Occidente una buena dosis de relativismo cultural, lo que a su vez inspiró los primeros estudios sistemáticos de culturas indígenas y dio origen a la antropología moderna.

Rodolfo Lenz en la Araucanía, Martín Gusinde en Tierra del Fuego, Max Uhle en Atacama, fueron los principales exponentes de esa escuela en Chile. Todos ellos crearon en terreno lo que Pavez llama “laboratorios etnográficos”, tejiendo inéditas redes con “informantes” locales que se integraban a la investigación de su propia cultura. Esto sentó las bases de la antropología chilena, impulsó la creación de organizaciones mapuches y, sobre todo, revolvió un gallinero poco acostumbrado a la vitalidad intelectual, dando lugar a nuevas rivalidades ideológicas, pelambres cruzados y disputas de poder. Se trata de una historia algo desdibujada, sostiene Pavez, “porque estos alemanes fueron un poco ninguneados después del nazismo, que le quitó credibilidad científica al rollo romántico. Ahí la antropología reacomodó su propia historia y tomó como referencia a la escuela gringa, más centrada en lo económico y lo tecnológico: si el hacha es curva o es recta, si el rito sirve para esto o para esto otro. Un enfoque menos apasionado, pero también más aséptico, más tecnocrático. Y por lo mismo, más cómodo”.

PLACER MAPUCHE

El lingüista y políglota Rodolfo Lenz llegó a Chile en 1890 contratado por el gobierno de Balmaceda. Su tarea era enseñar inglés, francés e italiano en el flamante Instituto Pedagógico de la U. de Chile, pero su objetivo era investigar las lenguas indígenas y el habla popular del país. No sólo realizó los primeros estudios sistemáticos del mapudungun y de la tradición oral mapuche, sino que inspiró a muchos otros –mapuches y huincas– a emprender sus propias investigaciones, propiciando una ola de “araucanismo” como nunca se había visto en la vida intelectual chilena. También integró a sus diccionarios la “lengua huasa” y de los rotos de la ciudad, desconcertando a la élite ilustrada. Pues, como ya observaba Lenz en 1894, “en Chile entre la gente ilustrada parece faltar por completo ese amor y cariño al pueblo bajo, el cual, sin embargo… es la base eterna de la fuerza nacional”.

Desde luego, venir del extranjero a desordenar nuestras tradiciones no le salió gratis. “Las polémicas que tuvo que enfrentar Lenz fueron duras y ampliamente cargadas a la xenofobia y la censura moralista”, escribe Pavez. Su empeño por describir el “idioma chileno” a partir del habla cotidiana y no de las reglas escritas, dando estatus científico a los modismos más obscenos, suscitó reiteradas peticiones de que fuera expulsado de la universidad y del país por estar “pervirtiendo a la juventud”. Como acusaba el lingüista y presbítero Manuel Antonio Román: “Hace un verdadero y funestísimo mal al país: extravía y corrompe la enseñanza del castellano, hace perder todo criterio lingüístico, nos desacredita aquí y en el extranjero y, finalmente, malgasta los dineros de la nación”.

El 23 de agosto de 1911, dos diarios capitalinos se concertaron para atacar las “Adivinanzas corrientes en Chile” publicadas en los “Anales de la Universidad de Chile” por Eliodoro Flores, miembro de la Sociedad Chilena de Folklore cofundada por Lenz (la primera de su tipo en Sudamérica). Entre esas adivinanzas figuraba la que citamos al comienzo y otras como “Meto lo duro en lo blando, y lo demás queda colgando” (los aros), o “Pica con el piquito, tira con el potito” (la aguja). El Diario Ilustrado, en una columna titulada “Una vergüenza”, denunció un “atentado contra la moral” y un “insulto a la cultura nacional” que “no puede quedar sin sanción”. Se exigía la inmediata salida de circulación de los Anales para evitar que algún ejemplar llegara al extranjero (al día siguiente, el ministro del Interior suspendió todo envío por correo de la publicación) y se acusaba a Rodolfo Lenz de haber solicitado 500 ejemplares para repartirlos entre los estudiantes. El diario La Unión habló de “indecencias tan inmundas, tan asquerosas, tan repugnantes y tan burdas, que no es posible insinuar siquiera en qué consisten”. Se trataba de la “delicia de los bajos fondos sociales”. Lenz respondió que “un trabajo científico, por escabroso que sea su tema, nunca puede ser inmoral”, pero la reacción conservadora no se dio por satisfecha. Los ataques públicos continuaron, la Sociedad Chilena de Folklore perdió piso en la universidad y fue cerrada poco tiempo después.

Otro miembro de esa Sociedad, también inspirado en la ciencia impúdica de Lenz, había contribuido a caldear los ánimos. Tomás Guevara, rector del Liceo de Temuco y autor de obras capitales sobre la historia del pueblo mapuche (a partir de relatos de los propios mapuches), no se olvidó en su “Folklore araucano” de la dimensión sexual de la cultura. Ya en 1908 había anotado que “los senos adquieren en la mujer un desarrollo extraordinario”, y que éstas habían perdido su antigua costumbre de depilarse el vello púbico y axilar, tal que decirles “india peluda” ya no sería un “insulto sangriento”. Además, “hallábanse todas iniciadas en el secreto de hacer más intenso el acto sexual por cierto espasmo que lo acompañaba”.

El rector prestó especial atención a los juguetes sexuales: “Como algunos pueblos de costumbres sexuales refinadas, los araucanos se valían también de medios originales para estimular la sensibilidad de la mujer en la cópula”. Entre ellos el huesquel, especie de condón elaborado con cordones de crin. “Creían los indios que el uso de estos instrumentos producía en la mujer una especie de fetichismo amoroso, de estado patológico que la entregaba en absoluto e incondicionalmente a un solo individuo. A veces causaban estos instrumentos en la mujer, por lesión orgánica, espasmos musculares que los hombres atribuían a intensificación afectiva. Empleaban el huesquel jóvenes y viejos. Solían valerse de él caciques decrépitos que deseaban la posesión exclusiva de una joven y temían la intervención de rivales afortunados”. Asimismo, Guevara informa en francés –recurso habitual en la época para expresar asuntos delicados– el uso de tripas secas de oveja por parte de las mujeres con propósitos onanistas.

En 1911, Guevara publicó el sexto volumen de “Folklore araucano”, cuyo capítulo “Dichos e insultos de carácter erótico”, si bien vertido sólo en mapudungun y en francés, acabó con la paciencia del pastor anglicano Charles Sadleir, personaje clave en el Wallmapu de entonces y educador de muchos de los líderes políticos mapuches que empezaban a destacar. Pavez presenta algunos de esos dichos en castellano: “Bruja de coño peludo”, “Los hocicones son hijos de conchudas”, “La mujer jactanciosa muerde con su coño”, “Hay mujeres con dos bocas, una para alimentos y otra para comer tripas”, o el ya citado “Un coito basta para que la joven siga al hombre”.

En el diario La Época de Temuco, alegando representar a los “escandalizados” caciques, Sadleir preguntó: “¿Sería justo formar un criterio de la raza chilena yendo a los prostíbulos y chineles de sus pueblos?”. Reclamó, además, que Guevara había obtenido sus informaciones de indígenas “semi civilizados”, los cuales el contacto con la civilización había arrebatado la “virilidad, moral y pureza de la vida de campo”.

Pavez considera que el escozor provocado por esta “pornoetnología” se debió, sobre todo, a que la mujer mapuche quedaba descrita como carente de pudor (Guevara había testimoniado la “lascivia” pública en bailes y fiestas, o que las mujeres no ocultaban su desnudez al bañarse). Esto incomodó no sólo a curas como Sadleir, sino a un floreciente nacionalismo que pretendía exaltar el componente mapuche de la raza chilena como fuente de virtudes inalienables y auténticamente patriarcales.

El ideólogo emblemático de ese nacionalismo fue el médico Nicolás Palacios, autor del célebre “Raza chilena” (1904). Dicha raza había resultado de la mezcla entre godos y araucanos, cepas patriarcales y por ende superiores a otras como judíos y latinos. De ahí que Palacios haya sido un tenaz detractor de Guevara, a quien reprochaba frases como esta: “El hombre (araucano) daba muy poco valor a la castidad de las solteras y concedía ninguna importancia a la virginidad para la unión conyugal”. Con tales infundios, protesta Palacios, Guevara “nos desconceptúa en nuestro origen étnico, es decir, en nuestras cualidades instintivas, inmodificables por la educación”, atacando “la más pura de las virtudes domésticas araucanas: la castidad y recato de sus esposas”.

Se comprende que la identidad nacional, así entendida, se viera amenazada por la invasión de una ciencia relativista para la cual todo es cancha, incluso la lujuria femenina. Lo curioso es que, como afirma Pavez en su libro, “hasta donde sabemos, no se han vuelto a investigar las artes eróticas y prácticas sexuales mapuche”. ¿Todavía es un tabú la sexualidad mapuche? “Últimamente ha sido retomada desde ciertas militancias feministas –responde Pavez–, pero en función de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En general, creo que persiste el enfoque pudoroso. Más que ocultar su sexualidad, creo que se trata de concebir a un sujeto mapuche desprovisto de erotismo, porque es el erotismo lo que incomoda y desdibuja los límites. Esto también ocurrió en las colonizaciones de África y Asia: se evitaba erotizar al colonizado, era incómodo abrir ese flanco, se podían mezclar las cosas. Y del mapuche siempre se ha querido destacar su carácter guerrero, su virilidad, pero una virilidad deserotizada. Creo que eso persiste”.

ÍDOLOS MANCHADOS

Cuando el nombre de una persona está asociado a un legado entrañable, es natural que se produzcan silencios en torno a ciertos detalles de su biografía. Nadie querría, por ejemplo, empañar la figura de Martín Gusinde, el misionero austriaco que ayudó a salvar la memoria de las agonizantes culturas yagán, selk’nam y kawésqar, y que además levantó la voz para denunciar su exterminio. Pero la historia está para contarse.

Enviado a Chile por la congregación del Verbo Divino para trabajar en el Liceo Alemán, Gusinde empezó a viajar a Tierra del Fuego en 1918, motivado por la urgencia de documentar los últimos vestigios de sus pueblos originarios. Pavez se detiene en ricos detalles de su relación con los fueguinos (como su estrategia de ganarse a los niños para ser aceptado por los adultos) y en el tipo de diálogos que lo condujeron a su celebrado y dudoso “descubrimiento” de que los yaganes eran monoteístas. También nos enteramos de que Gusinde, para confeccionar su memorable archivo de fotos, persuadió a los yaganes de posar ante cámara mediante la entrega de tabaco, dinero, carne y ropa, mismas recompensas que les ofreció a cambio de montar rituales que ellos no practicaban desde hacía décadas. Ahora bien, es el propio Gusinde quien cuenta esto último y Pavez no cree que suponga un atentado a la autenticidad: “Los rituales de toda cultura tienen un contexto político y un carácter negociable, aun en sus contextos de origen. En este caso, los yaganes deciden vender su secreto a Gusinde tal como se ven obligados a cederle también parte de su soberanía, para que él hable por ellos ante la civilización que los está descubriendo y aniquilando al mismo tiempo. En el libro intento mostrar cómo estas transacciones entre el indígena y el etnógrafo fueron muy comunes en todos los procesos de colonialización”.

Lo realmente incómodo vendría después. Gusinde regresó a Viena en 1924 y allí trabajó junto al cura y etnólogo Wilhelm Schmidt, su mentor intelectual y quien, pese a ser antisemita, no compartía el determinismo racial de la ciencia nazi, por lo cual escapó a Suiza en 1938. Similar suerte corrieron sus colaboradores más cercanos, menos uno. Martín Gusinde, además de acceder a un puesto docente en la universidad intervenida por los nazis, colaboró con las investigaciones raciales de la Academia de Ciencias, llegando a realizar mediciones anatómicas en dos campos de prisioneros de guerra, junto con publicar regularmente en revistas sobre ciencia racial. De paso, entabló amistad con el siniestro médico Eugen Fischer, padre de la biología nazi de la “higiene racial” y la eugenesia. Todavía en 1953, relata Pavez, el cura Gusinde donó a su amigo Fischer sus colecciones de genitales de los bosquimanos de Namibia, con los que había convivido por cuatro meses. Es evidente que este presunto rol “colaboracionista” tuvo muy poca importancia para el nazismo y para el trabajo de Gusinde que nos interesa, como es curioso, a estas alturas, que nada de esto figure en las reseñas sobre el sacerdote disponibles en Internet.

El padre Gustavo Le Paige.

Mucho menos indulgente se muestra Pavez con el jesuita Gustavo Le Paige, creador del museo homónimo en San Pedro de Atacama y cuasi patriarca del pueblo entre los años 60 y 80 del siglo pasado. Recordado hasta hoy como un abnegado excavador que desenterró el pasado atacameño y legó ese patrimonio al país, en “Laboratorios etnográficos” se lo presenta así: “La relación del padre Le Paige con la historia antigua atacameña permite entender los vínculos del colonialismo republicano con el ‘indigenismo militar’, forma ideológica del colonialismo integrador practicado por varias dictaduras en América Latina […] que busca raíces indígenas para una mitología nacionalista”. Pavez también imputa a los albaceas de su memoria –como el arqueólogo Lautaro Núñez, Premio Nacional de Historia en 2002– la omisión intencional de ciertos pasajes de su trayectoria.

Entre esos pasajes omitidos estarían las andanzas de Le Paige en el Congo belga, como joven misionero en los años 30. Ahí lo tenemos preocupado de rescatar el arte africano, pero para adaptar sus formas a un arte cristiano que evangelizara a los aborígenes. Mientras desde Bélgica le piden que mande piezas originales de arte local, él prefiere encargar obras a escultores para “dirigir” el arte africano hacia el “arte cristiano”.

En 1952, para su pesar, el Vaticano lo retira del Congo y lo destina a Chile. Su único consuelo es que aquí tendrá por misión ayudar a un viejo conocido, compañero suyo en sus años de seminarista en Bélgica: el padre Alberto Hurtado. Consuelo efímero, en todo caso. Una vez en el país, Le Paige escribe: “El P. Alberto Hurtado había muerto el 18 de agosto sin que lo sepamos, o mejor, sin que me avisen haciendo creer que me mandaban a Chile para ayudarlo!!?”.

Luego de pasar el “peor año” de su vida en el norte de Chile, Le Paige comienza en 1955 su formidable recolección de momias, cráneos y otras reliquias atacameñas en los alrededores de San Pedro, asistido por niños y jóvenes a cuyos padres recompensa en dinero. Poco a poco levanta su feudo arqueológico y le da al pueblo una fama muy conveniente, aunque Pavez le atribuye un amplio catálogo de faltas: su inescrupulosa extracción de osamentas de sus sepulcros originales, sus constantes ofrendas de piezas a museos y coleccionistas europeos, su estilo autoritario para asegurarse el control personal de todo el patrimonio arqueológico de la zona, su voluntad de alejar a los indígenas de sus cultos ancestrales para cristianizarlos, en fin. El lector podrá juzgar estos reproches, pero hay otro que no deja lugar a dudas: la fina sintonía entre Gustavo Le Paige y Augusto Pinochet.

En diciembre de 1973, le escribe a su hermano: “Hoy día fiesta nacional chilena. Todo está muy tranquilo y cerca de normalizarse en todos los ámbitos. Desgraciadamente, la prensa extranjera se permite de decir tonteras y más tonteras! […] Solo en unos años más podremos darnos cuenta de las razones por las cuales la Providencia permitió que Chile sea bien sacudido por una vez en su vida… todo está tranquilo de nuestro lado de la Cordillera: y que no vengan a revolverla!”.

“Miss Chile”, la momia símbolo del Museo Le Paige.

Meses después, Sergio Nuño, embajador chileno en Bélgica, le pide a Le Paige defender “la posición de Chile” en Europa. Así es como en 1975 empiezan a aparecer artículos de Le Paige en el diario Le Soir de Bruselas. “No sabe cuánto me ha alegrado y sirve a nuestro Chile que aparezcan artículos de índole cultural que disipen en algo la tremenda y muy bien organizada y financiada campaña que se lleva contra nuestro Gobierno”, le agradece Nuño.

A esto le seguiría una aparatosa expedición –solicitada por el mismo Pinochet, informa Pavez– al Museo de América en Madrid, con la presencia de Le Paige en persona y una suculenta donación de 201 piezas arqueológicas, incluidas tres momias atacameñas que aún duermen en las bodegas del museo español. “El gobierno actual, con toda razón, busca embajadores de paz”, le escribía Le Paige a su hermano en la víspera del viaje.

Esta fecunda alianza entre momias y momios se vio coronada con una bullada visita de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart a San Pedro de Atacama. Un día de abril de 1977, el dictador y su imperecedera cónyuge descendieron de un helicóptero en la plaza de San Pedro para proceder ahí mismo a los discursos ante una multitud de dos mil personas. Gustavo Le Paige, a quien la prensa describió como “el dueño del pueblo”, saludó al visitante con parabienes: “Que Dios le entregue una vida larga y largos años en el poder para hacer de Chile una patria feliz”. Acto seguido le regaló a la pareja dos cántaros atacameños de tres siglos de antigüedad, gestos que el general correspondió prometiendo “un incremento de los operativos cívico-militares en San Pedro”. No fue todo. Tras recorrer el museo junto a Pinochet, Le Paige declaró a los medios: “Recibí un aporte fiscal para terminar la tercera sección del museo”. Poco después, le escribió a Pinochet pidiendo financiamiento para su revista Estudios Atacameños, plegaria que también fue atendida.

Pavez no sostiene que un buen etnólogo tenga que ser de izquierda (la histórica afinidad de líderes mapuches con la derecha es un dato de la causa), pero sí plantea que este “indigenismo militar” mitificó a los atacameños muertos a cambio de anular a los vivos. Por eso espera que este libro, además de releer el pasado, contribuya a cuestionar las políticas todavía vigentes del Estado chileno: “Siempre tuvimos un discurso de nacionalismo patrimonial que al final se subordina a los privados y a las parcelas de interés creadas al interior de la academia. El Museo Le Paige es propiedad de una universidad privada, la U. Católica del Norte (UCN), a la cual los pueblos atacameños tienen demandada. Aun así, el gobierno de Piñera les aprobó un financiamiento de 20 millones de dólares para construir un nuevo museo en el mismo emplazamiento. Curioso modelo de nacionalismo y de indigenismo”, dispara el sociólogo que, dicho sea de paso, trabajó en la UCN y afirma haber sido despedido tras publicar en 2013 un artículo sobre Le Paige que incluía los contenidos aquí citados.

En el libro es aún más lapidario con el enclave que forman el museo y la universidad: “La arqueología y la antropología se ejercen ahí como un gran nicho de negocios, especialmente para los arqueólogos que venden informes a las empresas mineras garantizando su bajo impacto ambiental y para los antropólogos sociales que se dedican al negocio inmobiliario en tierras indígenas. Todo esto encubierto por el subsidio estatal a los indicadores ‘científicos’, con proyectos Fondecyt y publicaciones indexadas autoplagiadas […] cumpliendo con las formalidades ciegas de una economía de la indexación para la cual la sociedad local es siempre una amenaza”. Como se sabe, la palabra “patrimonio” tiene más de un significado.

Laboratorios etnográficos. Los archivos de la antropología en Chile (1880-1980)

Jorge Pavez

Ediciones UAH, 2015, 598 páginas