Cultura

5 de Mayo de 2018Cuando pase el temblor (a 20 años de Los detectives salvajes)

¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Qué hacías? Preguntas que cualquiera que haya vivido en Chile podría responder con total seguridad si le ha tocado pasar un terremoto. Esas cosas no se olvidan. Con la misma precisión podríamos contestar muchos de los que leímos hace casi veinte años esa novela que, a su modo, también fue un […]

¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Qué hacías? Preguntas que cualquiera que haya vivido en Chile podría responder con total seguridad si le ha tocado pasar un terremoto. Esas cosas no se olvidan. Con la misma precisión podríamos contestar muchos de los que leímos hace casi veinte años esa novela que, a su modo, también fue un sismo mayor: Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño.

Estábamos en Antofagasta, rodeados de desierto y mar; éramos un grupo de cuatro, a veces cinco, estudiantes de tercer año de periodismo cuyo lazo inicial se había forjado gracias a los libros, la música, el cine. Ahora pienso que, más que los periódicos y demás medios de comunicación, lo que nos importaba eran los libros. Los libros e irnos de fiesta, por supuesto. Las aventuras. Y en un entorno hostil como aquél páramo de sequedad geográfica y humana al norte de Chile (por esos días había solo dos librerías, un cine en ruinas, y era la ciudad con mayor índice de desigualdad económica y social del país), los libros se habían convertido en una vía de escape, en una fuente vicaria de peripecias y en el puente que nos unió durante aquella época.

Se terminaban los noventas. Chile había vuelto a la democracia hacía casi una década después de Pinochet. Durante un tiempo, supongo, algunos esperaron que se cumpliera el eslogan que presagiaba “la alegría ya viene”. Pero, en lugar de alegría, lo que sentíamos -al menos nosotros, los amigos aficionados a la literatura- era otra cosa: incertidumbre, desazón, confusión, desconfianza, desapego, indiferencia. Y lo combatíamos con cinismo, alcohol y, claro, con ficción. Lo que sea que estuviese pasando por esos días en Chile, en Antofagasta, en ese desierto de Atacama, en esa facultad católica de periodismo, la verdad, no nos concernía. ¿O quizás preferimos mirar para otro lado?

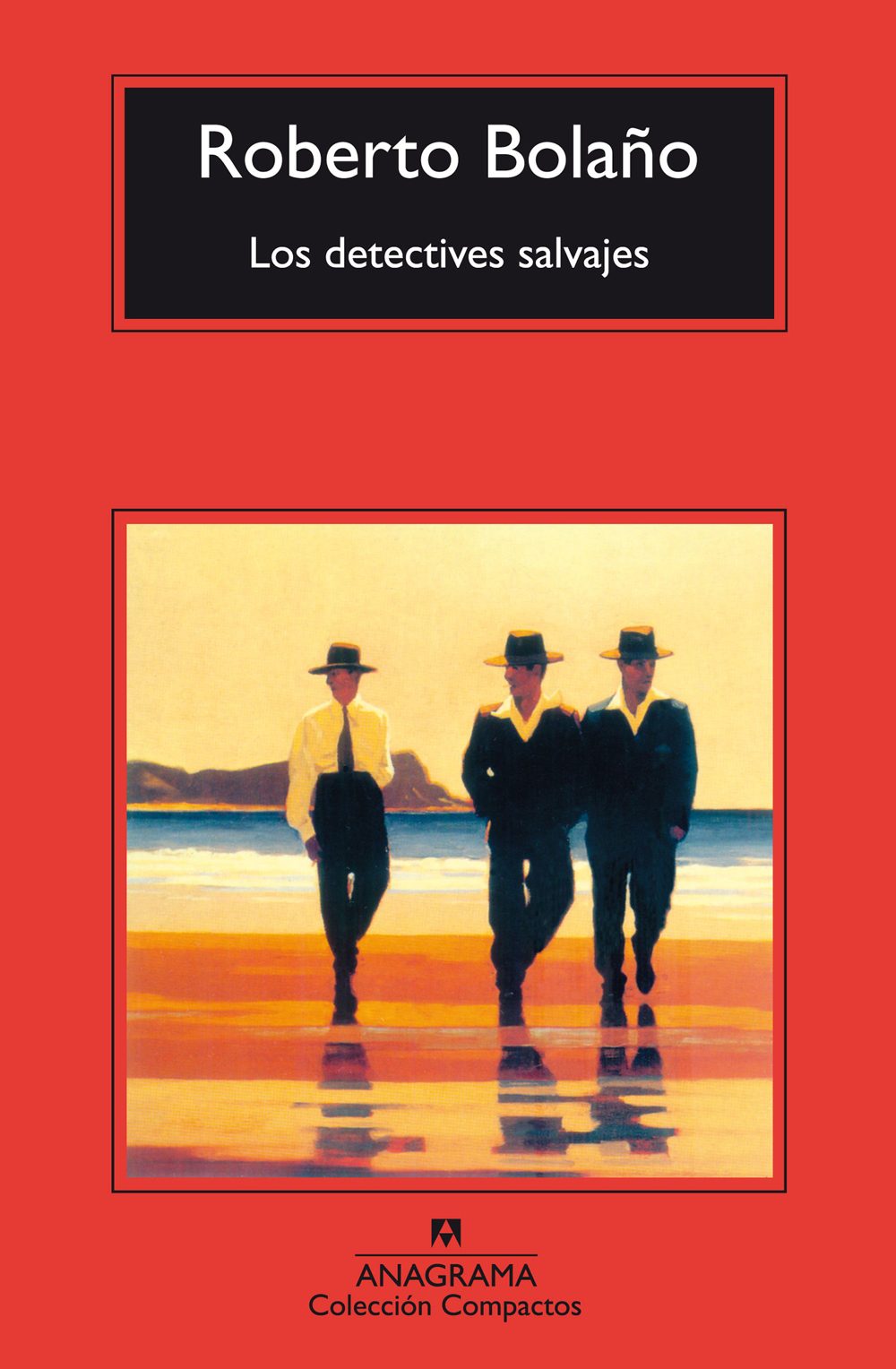

Mío Cid, así llamábamos al amigo que más sabía sobre libros, que más había leído y, en cierta forma, más admirábamos. Al menos yo. Él comenzó un día a hablar de Bolaño. Él nos mostró el contundente volumen de Los detectives salvajes recién aparecido y publicado por Anagrama, con esa portada de tres sujetos vestidos de traje y sombrero caminando a contraluz por la orilla de una playa cualquiera al atardecer. Mío Cid nos dijo: “Bolaño, hueón… ¡Bolaño!”. ¿De dónde había sacado ese libro? ¿De dónde sacábamos libros, nosotros, veinteañeros que apenas teníamos plata? No sé, pero sé que lo poco que teníamos lo gastábamos en eso: cerveza, algún Cedé, y libros.

Los detectives salvajes corrió de mano en mano. Rápido. Como un secreto. Como algo que se trafica. Como la entrada a una fiesta a la cual solo los privilegiados teníamos acceso, o eso creímos, en eso quisimos creer. De un momento a otro, éramos fanáticos, adeptos, y hablábamos de Cesárea Tinajero, de Piel Divina, de -por supuesto- Ulises Lima y Arturo Belano como si fuesen también amigos nuestros. Habíamos descubierto algo y eso nos convertía automáticamente en parte de ese algo que, en cualquier caso, nunca supimos qué podría ser pero sabíamos que existía.

Quizás porque ni siquiera éramos de esa ciudad perdida en medio del desierto, que si bien no era el de Sonora, era el que habitábamos y, según dicen, el más árido del planeta. Éramos de Iquique, de Arica, de Santiago; el único de la región, de Chuquicamanta. Pero estas procedencias daban igual. Nuestro centro físico era el piso 17 de la torre Codelco número dos. Allí celebrábamos nuestras reuniones, que consistían en beber, leer en voz alta, aventar los libros que no nos gustaban por la ventana (bueno, esto lo hacía Mio Cid, sobre todo), subir el volumen y corear a los gritos las canciones que expulsaban los parlantes, enojarnos por nada, abrazarnos por nada, volver a beber, a fumar y a leer de nuevo en voz alta con el mar oscuro y los cerros pelados allá afuera.

La primera edición de LDS es de noviembre de 1998. La que leímos fue la tercera: la de febrero del año siguiente. Ya conocíamos a Bolaño. Habíamos leído quizás La pista de hielo, Estrella distante. Mio Cid alguno más. Pero nada como LDS.

Miro subrayados antiguos y me cuesta saber si son míos o de alguno de los muchos otros a quienes presté mi ejemplar que, por milagro, volvió a mis manos:

“Pero la poesía (la verdadera poesía) es así: se deja presentir, se anuncia en el aire, como los terremotos que según dicen presienten algunos animales especialmente aptos para tal propósito” (página 15).

La novela de Bolaño tenía poesía, rebozaba poesía, trataba sobre poetas o aspirantes a poetas, pero era prosa. Una prosa, como nos dijo Mio Cid, ‘oral’, que fluía como el habla cotidiana sin manierismos ni los alardes barrocos que cultivaron unos cuantos escritores setenteros del llamado ‘boom latinoamericano’. Era una prosa pop y realista llena de referencias a otros escritores, a corrientes literarias: ‘metaliteratura’ es el término que comenzaron a usar los estudiantes de postgrado que pronto se multiplicaron como gremlins al contacto con esta novela y desarrollaron -y todavía desarrollan- cientos, miles de tesis sobre Bolaño.

Pero no todo eran citas a otros escritores y a obras, algunas verdaderas y otras inventadas, no todo era alarde literario, o no solo eso, pues Bolaño tuvo la delicadeza de apelar al humor, en concreto a un tipo de humor cargado de ironía:

“Ernesto San Epifanio dijo que existía literatura heterosexual, homosexual y bisexual. Las novelas eran, generalmente, heterosexuales, la poesía, en cambio, era absolutamente homosexual, los cuentos, deduzco, eran bisexuales, aunque esto no lo dijo” (página 83), leímos en la primera parte de la novela, llamada ‘Mexicanos perdidos en México (1975)’. “Las dos corrientes mayores, sin embargo, eran la de los maricones y la de los maricas. Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. Pablo Neruda, un poeta marica”, y así continúa el narrador enumerando y catalogando escritores bajo ese insólito criterio.

El narrador, al comienzo y al final de la novela, es el joven estudiante de Derecho y poeta en ciernes, Juan García Madero, quien escribe un diario que da cuenta de su vínculo con los verdaderos protagonistas de LDS, Lima y Belano, abocados a seguir la pista de la misteriosa Cesárea Tinajero, presunta precursora del movimiento ‘visceral realista’ (trasunto, como saben los que han estudiado la obra de Bolaño, del infrarrealismo al cual pertenecieron el propio Bolaño, Mario Santiago y José Rosas Ribeyro, entre otros, a mediados de los setentas en el D.F.).

En el diario de García Madero leímos, y vuelvo a leer ahora en mis subrayados, la entrada correspondiente al 11 de diciembre de 1975: “Antes no tenía tiempo para nada, ahora tengo tiempo para todo. Vivía montado en camiones y metros, obligado a recorrer la ciudad de norte a sur por lo menos dos veces al día. Ahora me desplazo a pie, leo mucho, escribo mucho, hago el amor cada día” (página 104).

Tal vez, parte del encanto que nos produjo la novela de Bolaño estaba en la posibilidad de que la vida, algún día, pudiese parecerse a lo que le ocurría a García Madero y a muchos de los demás personajes del libro que, en cierta forma, vivían al día, al margen de lo socialmente impuesto (Lima y Belano vagabundeaban vendiendo marihuana para sobrevivir), con intensidad y con los ojos puestos en el aquí y ahora más que en el pasado y el futuro. En ese entonces, nosotros -los amigos- no teníamos mucho pasado y el futuro era algo aún remoto e incierto, preñado de incógnitas y anhelos que se consumían en el presente.

Otro de los aspectos que debieron de llamarnos la atención, a juzgar por las marcas y anotaciones de mi ejemplar de LDS, fue el sexo, las muchas escenas donde el mismo García Madero, o las míticas hermanas María y Angélica Font, Piel Divina, la prostituta Lupe o la camarera Brígida participan de variopintos -y profusamente detallados por Bolaño- cambalaches sexuales entre sí, con un sentido de la libertad y desinhibición tales que, adivino, atizaban nuestras fantasías pos adolescentes.

“Al principio el sonido, el sonido de las palmadas, como que no sabe muy bien, te desconcentra, es algo como demasiado crudo en un plato en donde las cosas son más bien cocidas”, cuenta un personaje -Pancho- sobre su experiencia a lo Marqués de Sade con una de las hermanas Font. “[…] y llega un momento en que sientes sus nalgas ardiendo, y las palmas de tus manos también arden, y la verga te empieza a latir como si fuera un corazón, plonc plonc plonc…” (página 73).

En la segunda parte del libro, titulada ‘Los detectives salvajes (1976-1996)’, se recogen decenas de testimonios que arrojan luz sobre el errático devenir de Lima y Belano, y ahí tengo marcada una página que, leída hoy, con la distancia que da el tiempo, no deja de inquietarme y, de alguna forma, puede que otorgue algunas claves sobre el remezón que supuso la lectura, en general, y la lectura de esta novela, en particular, para los muchachos que éramos entonces:

“Ahora tomemos al lector desesperado, aquel a quien presumiblemente va dirigida la literatura de los desesperados. ¿Qué es lo que ven? Primero: se trata de un lector adolescente o de un adulto inmaduro, acobardado, con los nervios a flor de piel. Es el típico pendejo (perdonen la expresión) que se suicidaba después de leer el Werther” (página 202).

Nosotros, que yo recuerde, no leímos -al menos entonces- el Werther ni nada de Goethe, pero sí hubo intentos, o más bien alguna amenaza, de suicidio; y sí leímos y, durante un tiempo, también vivimos desesperadamente -un poco, lo propio de esas edades- porque nada podía ser para más tarde. ‘Ahora o nunca’ fue nuestra consigna en demasiadas ocasiones. Y los personajes de LDS parecían darnos carta blanca a nuestros impulsos, a nuestra difusa urgencia juvenil.

“Otrosí: los lectores desesperados son como las minas de oro en California. ¡Más temprano que tarde se acaban! ¿Por qué? ¡Resulta evidente! No se puede vivir desesperado toda una vida, el cuerpo termina doblegándose, el dolor termina haciéndose insoportable, la lucidez se escapa en grandes chorros fríos”, continúa el mismo párrafo subrayado hace ya tanto tiempo, o tanto para los que leímos LDS cuando aún no terminábamos de estudiar la carrera y aún no moría Bolaño. Pero quedaba poco para que esto ocurriese y, con ello, llegase de golpe el futuro: de pronto Chile entero -después de prácticamente haberlo ignorado- le rendía homenaje a Bolaño, todos lo habían leído o lo admiraban y casi todos habían tenido trato con él o se lo habían cruzado en una esquina; de pronto se publicaron sus artículos de prensa y hasta los libros que no tenía previsto publicar (o no de ese modo, como ocurrió con 2666); se reeditaron sus demás libros, se lanzaron tributos y ensayos sobre el autor; de pronto Bolaño saturó. De pronto, promediando la primera década de los dos mil, comenzamos los amigos a buscar trabajo, a irnos a otras ciudades u otros países; de pronto, algunos tuvieron hijos, casi todos deudas y planes concretos pues el tiempo cada vez se hizo más escaso; de pronto, quién sabe cómo, pasó el temblor y nos alejamos los unos de los otros.

Lo normal, deduzco.

Nada de otro mundo.

“El lector desesperado (más aún el lector de poesía desesperado, ese es insoportable, créanme) acaba por desentenderse de los libros, acaba ineluctablemente convirtiéndose en desesperado a secas. ¡O se cura! Y entonces, como parte de su proceso de regeneración, vuelve lentamente, como entre algodones, como bajo una lluvia de píldoras tranquilizantes fundidas, vuelve, digo, a una literatura escrita para lectores serenos, reposados, con la mente bien centrada. A eso se le llama (y si nadie le llama así, yo le llamo así) el paso de la adolescencia a la edad adulta”.

Seguro que sí: pasó el temblor.

Pero quedan las réplicas.