Opinión

27 de Septiembre de 2018Francisca Feuerhake: “Las monjas me metieron la culpa hasta las entrañas, la cargo como un gran saco”

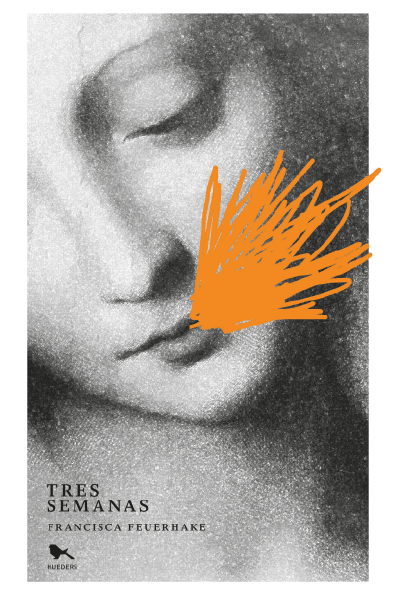

Conocida por su webserie “La Vieja Cuica”, Francisca Feuerhake (28) acaba de publicar su primera novela, Tres semanas (Hueders). La protagonista es una adolescente de clase alta que, a la deriva entre su soledad y su falta de horizontes, se deja fascinar por la madre Ester, monja del colegio Santa Jacinta (la autora estudió en las Ursulinas) que le ilumina el alma y le oscurece el mundo. La búsqueda de modelos femeninos en tiempos de hombres débiles, la dificultad de hacerse adulto en la era del “niño eterno”, el miedo de los cuicos a creerse el cuento en ámbitos artísticos, son algunos de los conflictos que Feuerhake −hija de psicoanalistas− aborda en esta entrevista a partir de su novela.

Daniel Hopenhayn

Valentina, la protagonista de tu novela, no se quiere casar nunca (imagina a sus compañeras “como un grupo de vacas con velo de novia”) y está feliz de no necesitar a los hombres. Pero la mujer a la que admira, su modelo, es una monja. ¿Sería una mujer de los nuevos tiempos o de los viejos?

−Es una mujer muy confundida, por sobre todo. Y está en la búsqueda incansable de un modelo femenino que le diga cómo tiene que ser, pero ninguno la satisface. Encuentra seca a su abuela porque no vivía en función de su marido, pero también era muy fría, medio sádica, y ella no quiere ser así. La amante de su abuelo le parece muy atractiva, pero era una loca de patio, así que tampoco. Y ubicarse en el mundo se le hace muy difícil porque además es hija única, lo que la hace una niña muy sola. Cuando tú tienes hermanos, te construyes desde una especie de función preestablecida: soy el menor, soy el del medio, soy el mayor…

¿Tú qué fuiste?

−Yo era la menor y me comporté siempre como la menor. Pero como era el concho, pasaba harto rato sola y no me gustaba. Entonces miraba mucho a los hijos únicos, pensaba “qué horrible debe ser eso”. Y eso le pasa a esta niña: no tiene a nadie que le diga lo que tiene que hacer, está totalmente perdida. Incluso en algún minuto se pregunta “por qué mi mamá me tuvo”, o sea, qué estoy haciendo acá. Por eso su afán de no necesitar a los hombres, más que el intento de ser una mujer actual, es su manera de afirmarse en esa soledad. Jamás podría admitir que le gusta estar con su pololo, al que trata pésimo, porque todo el rato está afirmando su ego en que no necesita a nadie y que está feliz así y que le carga que la llamen los papás. En todo caso, yo no creo que querer vivir acompañada signifique ser una mujer antigua, ni que la mujer moderna sea la que quiere vivir sola.

Ella entiende que su autonomía, como mujer, implica dejar de lado la vanidad, no andarse arreglando para los hombres. Pero eso también la obliga a identificarse con la monja.

−Obvio, porque la vanidad es un ingrediente indispensable de la sexualidad. Un amigo me preguntó una vez, “¿pero por qué yo no pincho con nadie?”. Porque no te tomas en serio. Para tener un acercamiento erótico con alguien hay que creerse el cuento, actuar un rato. Y esta niña está dividida porque tiene una sensualidad muy latente, le gustaría pintarse los labios, pero a la vez quiere desprenderse de eso para seguir el modelo que le impone la monja: ser una mujer autosuficiente que no necesita nada. Y el mensaje implícito ahí, obviamente, es que si no necesitas nada tampoco necesitas un pico.

Ese problema también ha generado discusiones entre feministas: cómo asumir la consigna “no tenemos por qué arreglarnos para los hombres” sin castigar la vanidad, ni transformarla en puro narcisismo.

−Es que uno no puede aislar su vanidad de los demás. Si fuera por eso no nos ducharíamos, cada uno estaría con sus propios olores y cochinadas y mañas y nadie querría estar con nadie. Pero creo que el feminismo está pasando por una etapa en que algunos discursos se exceden un poco para llegar después a un equilibrio, la teoría del tejo pasado, ¿no? Porque ha sido muy injusto esto de que los hombres pueden ser gordos y asquerosos y conseguir minas increíbles, y a las mujeres gordas nadie las mira. Yo no sé si se explica por algo biológico de los hombres, pero sí es injusto. A mí también me ha dado rabia estar en una fiesta y que saquen a bailar a todas las altas, y yo quedarme ahí… ¡Y todos los bajos están bailando, po!

Valentina mira en menos a su pololo y no lo trata muy bien, pero su mamá hace lo mismo con su papá y eso le carga.

−Bueno, también es por eso que no quiere vivir con un hombre al lado: tiene ejemplos masculinos débiles, cariñosos pero dependientes. Y construí así a los hombres porque esa era la imagen que transmitían las monjas en esos colegios: que los hombres son unos estúpidos sin autocontrol y entonces hay que ayudarlos. Pero de tanto decir “me estoy haciendo cargo de este estúpido”, esas mujeres terminan alimentando su propio narcisismo en torno a esa función. Y finalmente, igual estás sirviendo a ese estúpido. Eso es lo que pasa con la mamá de Valentina. En cambio, la monja no le sirve a ningún hombre sino a un señor que es invisible, entonces es súper conveniente, mucho mejor que lo que hace su mamá.

Últimamente, los personajes masculinos escritos por mujeres no son malos sino débiles, medio incapacitados, superados por la situación. ¿Crees que eso responde a la manera en que la mujer está viendo al hombre?

−Sí, al menos en parte. Pero quizás también hay un deseo de la mujer de verlo así. Porque el hombre ha sido el protagonista de todo, el exitoso que saluda a todo el mundo con su mujer al lado, pero ella sabe que puertas adentro no es tan así la cosa, que el tipo cuando llegue a la casa se va a poner a llorar. Creo que ese conocimiento privado de la mujer es lo que ahora se está haciendo público: “nosotras estamos tras bambalinas y cachamos qué pasa con los actores atrás, no son tan bacanes estos hueones”. Hoy está muy mal vista la frase “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, porque la mujer no tiene por qué estar atrás. Pero atrás también pasan hartas cosas, así que ese rol no tendría que ser tan mirado en menos.

Pero es llamativo que el hombre, el tipo al que había que preguntarle todo, pase tan rápido a ser el que en realidad no tiene solución para nada. ¿Qué más hay ahí?

−Creo que eso tiene que ver con la importancia que ha ganado el lado emocional de las cosas. Cuando lo importante era que el jefe hiciera plata y consiguiera que cosas reales funcionaran, claro, a él había que preguntarle. Pero como ahora se supone que el objetivo es ser feliz, lo que la lleva es la inteligencia emocional y sí pues, la mujer se peina con eso, ese ha sido su territorio. Pero ya hay muchos hombres que están hablando más de sus emociones, los deconstruidos. Me parece bien, todos deberíamos llegar a eso.

LA APASIONADA

¿Tú alcanzaste a tener esa educación tan centrada en la culpa que entregan las monjas de la novela?

−Sí, total. Las monjas me metieron la culpa hasta las entrañas y la llevo como un gran saco.

¿Una culpa que los hombres no cargan?

−Creo que los hombres, por lo menos los de colegio religioso, la tienen incluso más. No tan enfocada en lo sexual, porque ahí les transmiten el imaginario del hijo de tigre, pero les meten un montón de miedos por otro lado. Por mi culpa, por mi culpa… La religión católica entendió muy bien cómo funciona el remordimiento.

Un rasgo un poco triste de Valentina es su total carencia de referentes más allá de su colegio y su casa. Ni siquiera mira a la cultura pop para tener con quién identificarse. ¿Dirías que ese encierro cultural es propio del ambiente que estás retratando?

−Sí. Al menos en el entorno en que me tocó crecer, vi mucha niñita culturalmente aislada. Y el magnetismo que le genera la monja a Valentina tiene que ver con eso. O sea, para que una niña de 17 años sea seducida a tal punto por una monja, tiene que estar aislada culturalmente. Ella siente que la luz de la monja oscurece todo lo demás, pero quizás su propia abulia es el terreno fértil en que la monja trabaja.

La fe de la monja es la única imagen de pasión que ella tiene a la vista.

−Y te aseguro que ese es el imán que usan los religiosos, de Karadima para abajo, para hacerte creer que no hay nada más importante que ser mirado por Él. Lo cual, en el fondo, significa que te miren ellos. Así logran hacerte sentir que todo lo demás es estúpido, y las monjas en mi colegio eran expertas en eso. Cualquier admiración que tú tuvieras por un artista, un cantante, un escritor, era una banalidad asquerosa y mundana, “qué te importa la vida de ese cerdo”.

Y ese conflicto de la novela, de tener todo el espacio abierto por delante pero no tener con qué llenarlo, ¿es el conflicto del cuico o del millennial?

−No sé si del millennial, porque ellos igual se comprometen con cosas. Creo que tiene que ver con lo cuico y con lo solo. Cuando hay mucho privilegio en una niña sola, la vida pasa como a través de un vidrio, nunca protagonizas nada, porque no tienes límites con los cuales jugar. Si tú quieres comprarte algo y necesitas trabajar para comprarlo, ya empiezas a moverte. Pero la Valentina puede comprarse lo que quiera, de hecho va al mall a comprarse un abrigo y se termina comprando puras poleras, entonces no toma ninguna decisión. Esa es como la parálisis del privilegiado en el capitalismo: tengo todas las opciones y mejor no elijo nada.

Y sus posibles elecciones eran bien fomes. Cuando se lamenta por su falta de vida propia, dice “no tenía un hobby, no hacía gimnasia artística, no jugaba tenis…”. Pobre el panorama.

−Es que ahí pasa otra cosa que también tiene que ver con lo cuico, no sólo con las monjas: tener intereses muy personales era como mal visto. Por lo menos en este colegio que yo estoy retratando, estar demasiado comprometido con cualquier cosa es “como mussho”…

¿Por qué?

−Porque una persona muy apasionada, que te habla todo el rato de algo, te puede latear, y el cuico lo último que quiere es latear. Quiere “estar como bien”, caer bien y ser livianito. Entonces está demasiado consciente de no creerse el cuento en ámbitos medio artísticos. ¿Te has fijado que el cuico siempre hace bullying con eso? “Ah, llegó el artista”, “uy, llegó el poeta”. Entonces los recreos son una lata máxima: están ahí comiendo papas fritas, calentándose en la estufa, satisfaciendo necesidades básicas, nada más. Si alguna se entusiasma mucho con otra cosa, la van a mirar como “oye, pero qué te pasa, por qué te está gustando tanto algo”. La emoción es como de roto, ¿cachai? Sentir hueás, la pasión, “ah, ya, la apasionada”. Eso lo sufrí harto, porque si te gustaba mucho algo tenía que ser medio secreto. Y no me cabe duda de que todas mis compañeras, y todas las compañeras de Valentina, tienen en algún rincón su pequeño altar con su Nick Carter o a quien admiran.

La Catita de tus videos también vive en esa atmósfera, pero no lo sufre ni un poco.

−Nada. De hecho, la Catita es de las niñas que le hacen bullying a la apasionada. Porque ella está súper acompañada, tiene a su mamá encima todo el rato, tiene a su hermano, tiene un montón de actividades. Entonces es más rockstar, está asegurada. La Valentina, como es la niña más sola del mundo, está mucho más en contacto consigo misma. Y le carga esa fomedad livianita del colegio, pero no se sale de ahí por miedo.

El pololo tampoco es gran aporte. En su primera salida a comer, la lleva al Tip y Tap.

−Ja, ja, ja, sí, ahí se desilusiona mucho. Pero también es fresca, porque quiere que el pololo haga todo y la lleve a un lugar con onda, alternativo, pero ella ni siquiera conoce ese lugar, no sabría cómo llegar a otro restorán. Ahora, esto de que ella no tenga referentes o intereses propios no es sólo por su clase social. En el fondo, es un problema de inmadurez. Lo que la tiene atrapada en la incubadora es que tiene 17 años y sigue esperando que su vida comience, sin darse cuenta de que quizás ya comenzó. Todavía cree que su vida va a partir cuando sea grande, que esa es la vida de verdad y ahí todo se va a solucionar. Y esa inmadurez quizás sí tiene que ver con lo millennial.

¿Tú te sientes millennial?

−Por edad me tocaría, pero no sé. Creo que tuve una etapa muy millennial, en que sentía que mi vida no era mi responsabilidad, que siempre habría alguien para recogerme, y eso lo podría relacionar con los millennials que dejan trabajos, no contestan mails y no se les puede decir nada. Pero después vino una etapa de madurez en que tuve que hacerme cargo de un montón de decisiones que había tomado en mis veintipocos. Y ahí me di cuenta de que ser el niño eterno, el atolondrado-divertido que cree que su inconsistencia provoca ternura, en realidad es patético.

Una cosa es salirse del patriarcado y otra es dejar de buscar sustitutos para el padre.

−Totalmente. Cuando me quedé esperando guagua, yo tenía veinte años y estaba bien a la deriva, como esperando que alguien me ayudara. Y un día, conversando con mi suegro sobre mi hijo recién nacido, dije “ah, pero es que yo no cacho porque soy muy chica”. Y él me dijo: “¿Cómo que erís chica? Oye, no erís chica”. Y esa frase, que fue nada, me llegó: por qué estás buscando tanta ayuda, si esta es tu vida, eres tú y es tu problema. Y claro, lo que le pasa a Valentina es que sigue creyendo que, haga lo que haga, va a llegar un deus ex machina y lo va a arreglar todo.

Sus ritos de paso a la adultez, los conflictos que la obligan a hacerse cargo de su propia voluntad, son situaciones en que adultos quieren abusar de ella. ¿Crees que eso es casi universal entre las mujeres?

−No podría asegurarlo, pero creo que sí. Yo tuve un par de experiencias traumáticas, nada como para que el tipo se vaya preso, pero que me marcaron. Porque empecé a descubrir que yo tenía un cuerpo, que tenía pechugas, que ya no era una niñita. Y más allá de que sea o no un abuso, dejar atrás la niñez es doloroso. Uno quiere estar siempre protegido. Ahora, no sé si los ritos de paso de la novela sean sólo situaciones de abuso. También está la transgresión de descubrir que los adultos, por más libres y choros que sean, también son bien pendejos e inconsecuentes. Que nadie se libera totalmente de eso.

También hay una cierta transgresión en mostrarla atraída por un cuarentón detestable que se quiere aprovechar de ella. No se está usando ese detalle.

−Pero muchos abusos parten con una atracción. ¿Y es malo que a una niña la atraiga un señor de cuarenta? Eso pasa todo el rato y no es malo ni bueno, es nomás. O sea, yo me acuerdo que en cuarto medio todas nos moríamos por los papás jóvenes que iban a buscar a las niñitas de prekínder, los encontrábamos a todos minos. Y si uno de esos se hubiera disfrazado de púber en la discotheque, seguramente le hubiese dicho que sí y me lo hubiera agarrado. Así que no tuve nervio de poner que a ella le atraía este señor, creo que es algo que muchas mujeres pueden reconocer.

Y los complejos que a ella la inhiben de decir que no a ciertas cosas, como el miedo a quedar como tonta, ¿crees que el movimiento feminista está logrando revertirlos?

−Creo que sí y es lo que más me gusta de este movimiento. Por ejemplo, revertir esta idea de que si el tipo te pagó la comida y la entrada al cine, ya estás diciendo que sí a algo más. Eso está bueno que se acabe porque genera muchos malentendidos. En los entornos de trabajo, los hombres también se van a cuidar mucho más. Y el miedo a quedar como tonta va a cambiar en la medida que la mujer hable más en la mesa y se vaya terminando ese trato condescendiente, “sí, qué lindas las cosas que dice…”. Ahora, también me pregunto por qué las mujeres tenemos tanto miedo de que los hombres nos encuentren tontas. Estamos siempre alegando “ya po, paren de encontrarnos tontas”. ¡Y qué nos importa, por qué tenemos que seguir pensando en eso!

YO NO SOY ESA MUJER

Te hiciste conocida por reírte de los cuicos y ahora sacas un libro que no deja muy bien a las monjas. Al final, ¿sientes desprecio por esos mundos o igual los quieres?

−Hay muchas cosas que aprecio de esos mundos, pero recién ahora he empezado a verlas. Las monjas, por ejemplo, me enseñaron a no preocuparme todo el día de mi apariencia y a darle importancia al desarrollo intelectual, por más que la novela se centre en la parte excesiva o represiva de esa enseñanza. Pero de chica, para mí, ser cuico implicaba ser religioso y de familia numerosa, y como mi familia no era religiosa ni numerosa, siempre me sentí con un pie afuera de ese mundo. Y cuando me embaracé, como era muy joven, las viejas pitucas pasaban por el lado y murmuraban “Dios me libre…”, entonces más distancia sentía. Pero tampoco era un desprecio total. Por un lado quería pertenecer, y por otro me burlaba para tomar distancia de las cosas que me molestaban y, en la adolescencia, sentirme distinta y especial. Pero sé que no soy la primera cuica que se ríe de su clase y que hacerlo no me hace más especial ni menos cuica. Sólo tomé elementos de ese entorno para caricaturizarlo, creo, de manera cariñosa pero a la vez crítica.

Me contabas que con tus videos no se enojaron los cuicos, sino los que descubrían que tú también eras cuica.

−Sí, los decepcionados. Porque primero pensaron que yo no era cuica y que por fin venía “uno de los nuestros” a reírse en mala de los cuicos. Y cuando cacharon que yo era de los otros, les cargó. Me mandaban mensajes privados, “me decepcionaste…”. No sé qué puedo responder a eso.

Estudiaste Letras en la UC, pero hasta acá habías hecho teatro, ilustraciones y webseries, de todo menos escribir. ¿Qué pasó entremedio?

−Con el taller de teatro partí en segundo medio y nunca lo dejé. Y con las ilustraciones empecé al salir de Letras para trabajar en algo que estuviera a mi alcance, porque sentí que la carrera me había quedado como poncho, que yo no servía para ser académica y tampoco podía ser escritora.

¿Por qué?

−Porque en ese tiempo pensaba que los escritores eran genios dispuestos a una vida de pobreza absoluta. Y la carrera me gustaba, pero también estaba como en una nube, había muchas cosas que no entendía. Hay libros que ahora releo y descubro que no entendí nada cuando tenía 21. Además me quedé esperando guagua… Entonces me alejé de la literatura. De hecho, el último año tomé puros electivos de cine y mi tesis fue sobre Buñuel. Después, ya de grande, salieron la Paulina Flores, la María Paz Rodríguez, y ahí me di cuenta de que uno podía ser una niñita de 26 años y escribir una novela, que no pasaba nada.

¿Al quedar esperando guagua se te hacía más difícil imaginarte como escritora?

−Súper difícil. Tenía veinte años y veo que voy a ser una mamá que llega a la casa a las 5 y parte al Jumbo. Me invitaban a tomar vino y yo estaba con una guata de este porte, era frustrante. Y después conversé con escritores que me decían que era imposible escribir estando casado, que lo mejor que te podía pasar era separarte. Eso me confundió harto, dije “chucha, soy una señora, estoy puro hueviando”. Y es pura ignorancia, porque si ves qué vidas han tenido las escritoras, te das cuenta de que la mayoría son mamás y que no es necesario viajar sola por el mundo tomando champagne.

Y más allá de la literatura, ¿cómo superaste la idea de que ser madre y esposa tan joven te hacía una mujer menos emancipada o menos libre?

−Con mucho psicoanálisis. Y haciendo propias las decisiones que yo había tomado. Porque quedarme esperando guagua no fue una decisión, pero a ver, ¿por qué alguien no le toma el peso a tomarse la pastilla? Porque en el fondo, no le importa tanto. Y después me casé por voluntad propia y tuve otro hijo. Entonces, fue un trabajo de darme cuenta de que eso quería y eso necesitaba. Y que la libertad no pasa por resistirse a eso. Cuando admití que yo no soy esta mujer sola por el mundo, que en realidad me carga estar sola, que necesito un hombre al lado mío y necesito una familia –vivir en comunidad, finalmente−, ahí dije “ya, no vamos a pensar más en eso: es una necesidad básica y punto”.

TRES SEMANAS

Francisca Feuerhake

Hueders, 2018, 87 páginas