Cultura

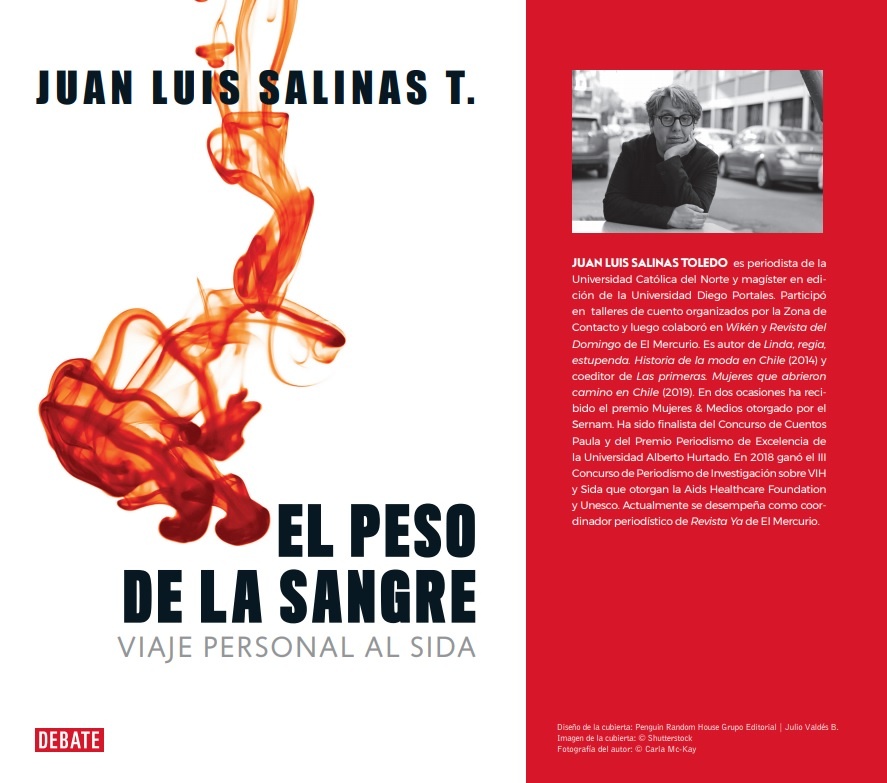

3 de Diciembre de 2019“Generación sin miedo”, un adelanto de “El peso de la sangre: viaje personal al SIDA” de Juan Luis Salinas

En febrero de 2003 el autor de este libro fue internado de urgencia. El diagnóstico de VIH, que dos años antes se había negado a asumir, ahora se manifestaba en una infección que consumía sus pulmones y que lo mantuvo en la UTI durante semanas. Salinas narra en este libro su sobrecogedora historia sobre el SIDA.

11

GENERACIÓN SIN MIEDO

“Mi mundo se ha tornado multidimensional en función de un virus bidimensional que solo he visto en estampas”.

Joaquín Hurtado

Lucas llegó a las oficinas de Acción Gay pasadas las seis de la tarde.

Era julio. Hacía frío. Había comenzado el invierno de 2015.

Vestía uniforme escolar y zapatillas. Tenía dieciséis años y estudiaba en un colegio de Santiago centro. Como muchos jóvenes gays, recurría a las oficinas de la agrupación —la antigua Corporación para la Prevención del Sida— para hacerse el test de Elisa. Una semana antes se había enterado de que su antigua pareja, un muchacho universitario, tenía VIH. Lo enfrentó y su respuesta fue afirmativa. Desde ese momento, Lucas tuvo la certeza de que él también tenía el virus: en ninguna de sus relaciones sexuales —que inició a los catorce años con un compañero de colegio— el adolescente había tomado medidas de protección.

«No me parecieron necesarias», fue lo que le dijo a Jaime Lorca, consejero de la agrupación, quien lo entrevistó antes de realizarle el examen. En esa conversación el adolescente no quiso enumerar las parejas sexuales que había tenido, pero comentó que un año antes se había contagiado de una infeccción de transmisión sexual. La controló con un antibiótico que consiguió en un centro de salud de una comuna alejada de su casa.

A Lucas —quien escogió ese nombre y pidió que no diera mayores datos filiatorios— lo conocí en diciembre de 2015 mientras realizaba un reportaje sobre el aumento de VIH entre los adolescentes.

«Nadie tiene que saber que estoy contagiado. Ni siquiera le he contado a mis amigos, ni al tipo con que salgo ahora.»

Lucas —pelo oscuro, nariz aguileña y piercing en una ceja que parecía una raya de lápiz — me recordaba a otros muchachos que había empezado a ver en lugares donde yo acudía a realizarme mis exámenes de rutina. Me fui percatando de ellos gradualmente. Era difícil no observarlos con curiosidad: eran seres extraños que se integraban a un ganado que siempre había estado dominado por hombres por encima de los veinticinco años. Pero un día, creo que fue a mediados de 2012, me encontré en la antesala del lugar donde acudía a tomarme mi conteo de CD4 y carga viral con dos muchachos que no sobrepasaban los dieciocho años. Uno de ellos estaba acompañado por una mujer de mi edad. Solo por la forma en que hablaban noté que era su madre.

En los siguientes controles lo conversé con varios médicos. A regañadientes reconocieron que habían aumentado los casos de menores de dieciocho seropositivos. Pero decían que solo se trataba de evidencia clínica. Hablar de VIH adolescente entonces era complejo.

Las cifras no estaban claras.

Hasta antes de 2015 no había datos concretos.

En noviembre de ese año, el Ministerio de Salud hizo pública una cifra que provocó revuelo: entre 2009 y 2013 los casos de VIH Sida en jóvenes del segmento 15-19 años habían crecido en un 74,1 por ciento.

Durante esos cinco años se detectaron trescientos noventa casos diagnosticados en ese grupo etario. Una cifra que, comparada con los 168 adolescentes diagnosticados una década atrás —en el quinquenio 1993-2003—, demostraba un incremento de un 132 por ciento. Un informe sobre la situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en Chile —desarrollado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y publicado en abril de 2019 en la Revista Chilena de Infectología— reveló que entre 2013 y 2017 se diagnosticaron en el país 538 casos de VIH en jóvenes de entre quince y diecinueve años. La mayor alza había ocurrido en 2016, cuando ciento veinte resultaron positivos al testeo del virus, representando un salto de un 20 por ciento con respecto al año anterior.

Aunque el virus se sigue concentrando en la población masculina de entre treinta y treinta y nueve años, la intensificación de los diagnósticos entre los adolescentes en la última década es notable.

¿Qué había cambiado?

Demasiadas cosas, pero nadie sabía cómo explicarlas.

Tampoco habían querido entenderlas.

Hasta antes del 19 de enero de 2017, cuando se modificó la Ley del Sida, los menores de edad no podían realizarse el test sin la autorización de sus padres o debían ir acompañados de un adulto responsable. El cambio permitió que entre los catorce y los dieciocho años se pudiera solicitar el examen sin el permiso de «sus apoderados». Todo sería confidencial.

Pero ese invierno de 2015, Lucas no podía realizarse el test por su cuenta. Y no tenía el valor para hablar con su familia.

A Jaime Lorca la aparición del adolescente en las oficinas de Acción Gay le resultó extraña no solo por eso. Más allá del acompañamiento de un adulto, pensaba que había una razón más profunda entre los menores de dieciocho años para no realizarse el test. «Es como si el virus no existiera para ellos», recuerdo que dijo mientras hablábamos de Lucas, y luego agregó: «Algunos casos de adolescentes con VIH que conozco no supieron de su condición por un examen, se enteraron cuando la enfermedad ya se había empezado a manifestar, cuando ya tenían sida» Pero Lucas estaba preocupado.

Para saltarse el protocolo, esa vez lo acompañó un amigo de veintiún años, de quien no dio mayores detalles. En la entrevista comentó que desde hacía varios días no dormía. Y que no sabía, en caso de resultar seropositivo, cómo se lo contaría a su familia. Cuando volvió a la semana siguiente a buscar su resultado, el examen, tal como suponía, resultó positivo. Ante el diagnóstico no mostró desesperación. Tampoco preguntó sobre los pasos a seguir. Jaime Lorca le preguntó dónde empezaría a controlarse. La respuesta del muchacho lo sorprendió: no quería iniciar un tratamiento médico.

«Yo veré cuándo lo hago. Soy carga de la Isapre de mi padre. Si inicio cualquier tratamiento o control, ellos se van enterar.»

Jaime Lorca solo pidió que se cuidara. No podía obligarlo a iniciar un tratamiento.

Cuando hablamos de la reacción del muchacho, Lorca me dijo: «Es un contrasentido, porque hoy los jóvenes no temen a experimentar sexualmente sin cuidarse, pero no quieren asumir oficialmente su homosexualidad. El diagnóstico positivo para este muchacho significaba salir del clóset tres veces: tenía que decirle a su familia que era gay, que tenía actividad sexual desde hacía tiempo y que era seropositivo.»

Ese día, Lorca me comentó que guardaba los resultados de un examen que hacía unas semanas se había realizado otro escolar de dieciséis años.

«El resultado es negativo. Pero no quiere venir a buscarlo. Como ha tenido muchas conductas de riesgo da por hecho que está contagiado. Lo peor es que tengo la certeza de que, si no es ahora, muy pronto se contagiará.»

El avance del virus entre los adolescentes es un fenómeno a nivel mundial. A fines de noviembre de 2018, durante la Conferencia Internacional sobre el Sida que se celebró en Ámsterdam, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que unos trescientos sesenta mil adolescentes podrían morir debido a infecciones relacionadas con el VIH Sida entre 2018 y 2030. Las frases de Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef, fueron lapidarias: «Esto supone 76 muertes de adolescentes al día si no aumentan las inversiones en programas desde prevención, detección y tratamiento del VIH […] El informe deja claro, sin ninguna duda, que el mundo no va por el buen camino para terminar con las muertes de niños y adolescentes debido al VIH Sida en 2030.»

Entre los factores que explican la propagación de la epidemia entre los adolescentes cabe destacar las relaciones sexuales precoces, incluso con personas mayores, la impotencia para negociar la posibilidad de tener relaciones sexuales (en el caso de las mujeres en algunas regiones de África) y la falta de acceso a servicios confidenciales de asesoramiento y pruebas de detección.

En 2015, otro informe de Unicef, llamado Adolescentes bajo el radar, alertó de otro factor en el crecimiento de la epidemia entre hombres jóvenes homosexuales y bisexuales de las regiones de Asia del Este y Pacífico, especialmente en Tailandia: «La explosión de las aplicaciones de citas gays para teléfonos inteligentes ha ampliado las opciones para el sexo espontáneo informal como nunca antes.»

***

Javier es licenciado en Letras y ahora ingresó a un magíster en Literatura. Tiene veinticuatro años, pero desde los diecisiete es seropositivo. Fue diagnosticado cuando terminaba su educación media en un liceo de San Miguel. Llegó a un centro de atención médica del sector poniente de Santiago con una notable baja de peso y con los ganglios inflamados. Tenía neumonía: ya había desarrollado Sida.

¿Cómo alguien tan joven llegaba con el virus tan avanzado?

En sus entrevistas con el médico le comentó que llevaba un año manifestando los síntomas, pero había preferido omitirlos. Tenía miedo a la reacción familiar. A que se enteraran de que mantenía relaciones sexuales desde los quince años con hombres mayores. Eran parejas sexuales pasajeras: los contactaba por páginas en Internet y aplicaciones en su teléfono celular.

«Cuando supe del resultado positivo, todo se me oscureció. Estaba con mi mamá y ella me apoyó desde el principio, no hizo preguntas […], pero yo no pude dejar de sentirme culpable. Nunca pensé en usar preservativos, porque mis parejas me decían que no era necesario. Otras veces ni siquiera pensé que debía hacerlo.»

Javier, quien se controla en el Hospital Barros Luco y hoy está indetectable—según la publicación de Onusida de julio 2018, ser indetectable significa que no transmite el virus—, afirma que lleva una vida normal. Después del diagnóstico ha tenido tres parejas, pero nunca les ha hablado de su seropositividad. «No es necesario», repite.

Cuatro años después de esa entrevista en 2015, me habla de que sigue asistiendo a fiestas «sin condón», como hacía antes de haber desarrollado Sida. Y ahora, luego de neutralizarlo con la terapia, retomó su práctica de tener sexo casual, sin compromisos, sin preguntas. «Yo me cuido, soy indetectable, no contagio, no soy un peligro», me responde en una ráfaga de explicaciones.

Antes, cuando estaba en el colegio, empezó a asistir a estas fiestas. Recuerda que le llegaban invitaciones por Facebook para participar y la curiosidad lo venció, hasta que fue y experimentó por mucho tiempo. Hace unos meses descubrió que había un circuito más organizado, reuniones de sexo sin reglas y pocas inhibiciones. Al principio, cuenta, trató de explicar que era VIH positivo, pero a nadie pareció importarle.

«Algunos me dicen que eso lo hace hasta más divertido.»

Para los organizadores de las fiestas, era más interesante que Javier fuera joven.

Que luciera bien en la foto que enviaba al administrador del grupo de WhatsApp que elegía a los participantes.

«Yo tengo el virus indetectable, no soy un riesgo para los otros. No sé si los otros lo tienen o si toman sus pastillas, es el riesgo. Debería asustarme, pero no me preocupa.»

Los anuncios no se diferencian de los que tradicionalmente se utilizan para promover fiestas dirigidas al público gay. Siempre tienen la imagen de un hombre musculoso: algunas veces el modelo solo lleva ajustada ropa interior; en otras está desnudo mientras algún detalle gráfico cubre sus genitales. Pero a diferencia de los afiches que se pegan en murallas o postes, esta es una invitación que se comparte por redes sociales o por WhatsApp. Es la convocatoria a una fiesta supuestamente privada, pero que exige el pago de una entrada y sortear el filtro de los organizadores. Solo los elegidos —los que cumplen con los parámetros de edad y aspecto físico— participan de jornadas de más de diez horas continuas de sexo libre y grupal en las que se puede consumir drogas y alcohol.

Estas reuniones —que se realizan clandestinamente en departamentos del centro de Santiago— empezaron a popularizarse a mediados de 2015. De las primeras en aparecer fueron las que organiza la llamada «Fraternidad de D’Franko», que se presenta como un «Club de A’peleros SCL» (una mezcla entre el lenguaje de las redes sociales y el chilenismo para referirse al sexo sin condón). Para asistir a sus «private parties» —como llaman a las fiestas que realizan las noches de jueves, viernes y sábado en un departamento en avenida Santa Rosa— se tiene que cumplir con la edad y la apariencia que solicita el organizador: no superar la barrera de los cuarenta años y tener un físico armónico.

Las mismas exigencias se repiten en otras reuniones de este tipo como «Los fiesteros», «Entrechicos» y «Minos Fest». Aunque cada una tiene especificaciones para satisfacer distintas demandas (en unas, la temática sadomasoquista y bondage; en otras se opta por el nudismo), la opción del sexo grupal y sin protección es común. Todas tienen un dormitorio habilitado como cuarto oscuro y, casi como exigencia, se consumen drogas como cocaína, poppers y éxtasis. En todas se recomienda tomar Viagra para «aprovechar la noche».

Diego es delgado, sin músculos. Es moreno, mide cerca de 1,75 m y tiene alrededor de veinticinco años. Encaja perfectamente con el perfil que buscan los organizadores. Dice que una vez participó en una de estas fiestas. «La experiencia fue tremenda. Es fuerte porque tú entras en un ambiente turbio.»

A Diego lo invitó un amigo. «De otra manera, no habría podido entrar.»

Que lo aceptaran no fue automático: tuvo que escribir a un usuario en la aplicación para citas gays Grindr. Debió esperar a que le respondieran, revisaran su perfil y le mandaran la dirección de ese encuentro.

Estas fiestas pueden durar toda la noche o incluso prolongarse todo el día —depende del anfitrión—, pero cuando terminan se bloquea a todos los asistentes. Según cuentan otros participantes, también cambian el número de teléfono, pero mantienen la base de datos para continuar invitándolos.

La fiesta a la que fue Diego tenía dos opciones: los invitados podían entrar como voyeristas y solo mirar, o hacer lo que quisieran con el resto de los invitados. «Había una sala oscura, un living para sentarse a conversar y tomar alcohol y una sala con camas especiales donde había juguetes sexuales y camisetas que decían “No usar condón”. Si te las ponías, el resto sabía que deseabas tener sexo sin preservativo.»

Diego no dice si usó esa camiseta, pero reconoce que ha vuelto a esas fiestas.

¿Qué es ChemSex y por qué importa?

Esa era la pregunta que titulaba el editorial que en noviembre de 2015 publicó el British Medical Journal. La publicación médica aseguraba que esta práctica sexual —largas sesiones de sexo con el consumo de drogas recreativas (en su mayoría sintéticas)— cada vez era más común entre el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. La masificación del ChemSex arrastraba una pesada carga de problemas: desde un mayor riesgo de transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), hasta el aumento de las adicciones: el texto aseguraba que un 64 por ciento de las personas que solicitó ayuda por problemas de drogodependencia reconoció haber participado en estas reuniones sexuales. Y en el caso de los seropositivos que lo practicaban, podía ocasionar mala adherencia al tratamiento ARV o interacciones farmacológicas.

El editorial del British Medical Journal sugería que el ChemSex se tratara como una prioridad para la salud pública. De hecho, la explosión de esta práctica había empezado subterráneamente varios años antes, pero se la conocía con otros nombres como Party and Play (PnP) o Horny and High (HH). El término ChemSex fue adoptado por la comunidad médica y la prensa después de que lo utilizara un informe publicado en 2014 sobre el uso de drogas en contextos sexuales entre hombres gays y bisexuales de tres municipios londinenses: Lambeth, Southwark y Lewisham. El informe decía: «Varios hombres habían sido hospitalizados como resultado de sobredosis, mientras que otros habían experimentado ataques de pánico, convulsiones y pérdida de conciencia. Tres hombres informaron haber sido víctimas de agresiones sexuales bajo la influencia de las drogas.»

ChemSex es un anglicismo que combina dos vocablos: chems y sexo. «Chems» es una abreviatura de chemicals (químicos), pero entre los consumidores se convirtió en una expresión para hablar de drogas.

La relación entre el uso de drogas recreativas y la actividad sexual no es nada nuevo. El consumo de estas sustancias como un elemento más de desinhibición, excitación o aumento del potencial sexual no tiene un público específico. Tampoco puede aplicarse a un género o un comportamiento sexual determinado.

En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, su utilización se masificó a comienzos de los años setenta: entonces, con la revolución sexual estadounidense y la aparición de los clubes y saunas el popper se convirtió en la droga infaltable en los espacios gays. Tan consumido era que es un momento se pensó como uno de los causantes de los primeros casos de VIH Sida.

Desde mediados de 2000 cambió el patrón de consumo: desde el tipo de sustancias utilizadas hasta los escenarios donde se realiza. Las drogas que experimentaron un mayor aumento en las últimas décadas son las sintéticas: sustancias psicoestimulantes que se obtienen a través de procesos químicos. En su mayoría son derivados de las anfetaminas y suelen consumirse por vía oral, como la metanfetamina cristalizada (conocida como tina o crystal meth), γ-hidroxibutirato (GHB), γ-butirolactona (GBL) y mefedrona, y también otras drogas como la cocaína, éxtasis y ketamina. Algunas de estas sustancias tienen un gran potencial adictivo. El uso múltiple de drogas (dos o más) en las sesiones de ChemSex es frecuente, aumentando los riesgos asociados con su uso.

El ChemSex también ha logrado un efecto inesperado: que las drogas intravenosas adquieran nueva fuerza.

Slamming (o slam) es un término eufemístico inglés que puede traducirse literalmente como «cierre violento de una puerta», pero en el contexto «Chem» se relaciona con el efecto —abrumador e inmediato— que sucede tras una inyección de drogas, generalmente intravenosa, aunque también puede realizarse por vía intramuscular, subcutánea o intrarrectal. La falta de asepsia y compartir las jeringuillas, tal como ocurrió en los primeros años del Sida con los consumidores de heroína, aumenta los riesgos de transmisión del virus. Pero la inyección, en las reuniones ChemSex, suele aplicarse cuando la persona, luego de horas de fiesta, se encuentra muy drogada.

Según un estudio publicado en 2016 por el Instituto de Investigación del Sida Irsi Caixa de Barcelona, el perfil de los usuarios de este tipo de sustancias y que asisten regularmente a sesiones de ChemSex dista del clásico estereotipo del adicto a drogas endovenosas de la década de los años ochenta y noventa en Europa y Estados Unidos: un personaje marginal y fácil de reconocer. Ahora, los usuarios de drogas recreativas se ajustan, a menudo y de manera —al menos aparentemente— normal, a su entorno sociofamiliar y laboral. Por eso, las intervenciones de los especialistas deben basarse en parámetros diferentes.

En Reino Unido entre 2012 y 2015 las infecciones de gonorrea crecieron un 105 por ciento y la sífilis, un 95 por ciento. Justo cuando las fiestas ChemSex crecieron en popularidad. Un estudio determinó que existe una relación entre nuevas infecciones de ETS y la práctica de ChemSex. Un 40,5 por ciento de los que acudían a las fiestas, en especial los que practicaban slamming, estaban infectados por una ITS bacterial. Para los investigadores, resultaba absolutamente obvio que los participantes no utilizaban preservativos.

Diversas organizaciones británicas ofrecen gratuitamente un kit de prevención con condones, lubricantes y jeringas. Los distribuyen a hombres gays y bisexuales. Hay otros kits, como los que entregan ciertas ONG en España, que van dirigidos a los drogadictos y contienen una jeringa estéril, agua para la inyección, toallitas antisépticas, un filtro para impedir impurezas y una cazoleta para la disolución de la droga.

En Chile no hay estudios oficiales al respecto, pero en diciembre de 2018 el MOVILH publicó un trabajo sobre el comportamiento sexual de hombres que tienen sexo con otros hombres solo de Santiago. Sobre las relaciones sexuales grupales con dos o más personas, el análisis arrojó que más del 50 por ciento de los encuestados respondieron tener orgías.

La mayoría de los infectólogos chilenos y las autoridades de salud desconocen prácticamente las características del ChemSex. Lo ven como algo lejano. La única con la que pude hablar del tema fue la infectóloga Claudia Cortés, quien entre sus pacientes ha escuchado relatos de consumo de Ketamina y otras drogas sintéticas para mantener jornadas de relaciones sexuales. «No lo entienden y por lo mismo no saben lo complejo que puede ser el consumo de drogas con los actuales tratamientos».

A comienzos de diciembre de 2018 se hicieron públicas las cifras del informe de Onusida sobre el estado de la epidemia durante el año anterior. El dato más alarmante para las autoridades nacionales fue que Chile era el país de Latinoamérica con la tasa más alta de nuevos casos de VIH.

El Instituto de Salud Pública (ISP) reconoció la situación y aseguró que se trataba de cuarenta mil personas viviendo con VIH Sida confirmadas, pero que existían treinta mil más que desconocían su diagnóstico. Las cifras nunca fueron claras. Dos meses después, el 14 de febrero de 2019, en una entrevista con El Mercurio, la subsecretaría de Salud Pública aumentó la estimación: los casos serían ochenta y cinco mil, lo que significaba un aumento del 134 por ciento entre 2010 y 2018.

Al día siguiente el ministro de Salud, Emilio Santelices, actualizó la cifra: entre 2010 y 2018 se habían notificado más de treinta y nueve mil casos.

Las cifras incendiaron la pradera.

En Chile, aseguraba la prensa local, se había producido un mayor incremento de personas viviendo con VIH Sida.

Meses antes, el 18 de mayo de 2018, el Ministerio de Salud había presentado un plan para combatir el aumento de los diagnósticos con la implementación de test rápidos: un examen que permite conocer el estatus serológico en menos de quince minutos.

Otra de las políticas para detener este incremento fue implementar la profilaxis preexposición (PrEP): una pastilla que contiene Emtricitabina y Tenofovir, dos compuestos utilizados en las terapias VIH. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al usarlos en pacientes seronegativos les ayuda a prevenir en un 90 por ciento la transmisión del virus. Esta estrategia tiene detractores: dicen que no se toma en cuenta el aumento de otras infecciones de transmisión sexual, que también han crecido en Chile durante los últimos años. Un informe de la Revista Chilena de Infectología publicado en mayo de 2019 dice que entre 2013 y 2017 aumentaron en un 81 por ciento los casos de gonorrea y durante ese mismo periodo hubo un 37 por ciento más de casos de sífilis.

Originalmente, la implementación del PrEP estaba en proceso para cinco mil pacientes que pertenecían a los llamados «grupos de riesgo» por el Ministerio de Salud: siguiendo un antiguo prejuicio, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores del comercio sexual, y travestis y transexuales.

Aunque hasta junio de 2019 no se había iniciado la distribución de este tratamiento preventivo, la popularidad del PrEP ya había crecido entre un grupo de jóvenes del colectivo homosexual. En distintas páginas web y aplicaciones de citas ya existía un mercado negro de Truvada, el nombre comercial del fármaco más conocido de este esquema.

El mismo medicamento que durante tres años yo tomé diariamente para mantener el virus inerte.

El mismo frasco de pastillas azules que, luego supe, vendían entre setenta y ciento veinte mil pesos en algunos perfiles de Grindr o que se podía encontrar en algunas de las fiestas sexuales de los fines de semana santiaguinos.

A Francisco lo conozco desde hace más de veinte años.

Tenía diecinueve cuando vendía marihuana en las discotecas y los after hours gays que yo frecuentaba. Durante mucho tiempo le perdí la pista, pero hace un par de años volví a topármelo en un bar. Seguía vendiendo droga. Me preguntó si quería algo. Le agradecí cortésmente y le expliqué que eso había quedado en el pasado. Él insistió. Me pidió que anotara su número: «Nunca se sabe», me repitió.

Poco tiempo después, cuando empecé a escuchar de estas fiestas ChemSex, tuve la certeza de que Francisco podía darme información. Le había preguntado a varios conocidos (especialmente a los que usaban Grindr o seguían en el circuito de las salidas nocturnas), pero solo obtuve caras de sorpresa o respuestas evasivas.

Busqué su número y lo llamé.

Fue en marzo de 2019.

«De eso tenemos que hablar en persona. Conozco varias, pero a ti no te van a aceptar. No encajas con el perfil… Eres muy mayor.»

La honestidad no me sorprendió. Sí, lo que agregó después.

«Desde hace unos meses ayudo a un tipo que organiza una en su departamento. Es extranjero. Yo me encargo de llevarle gente y de hacer la selección de los que entran. Podría decir que eres mi amigo.»

Esa tarde nos reunimos. Era jueves. Al día siguiente tenía un evento de temática «nudista» y necesitaba conseguir un frasco de Truvada para vender a los asistentes que quisieran tener sexo sin preservativo. Cada pastilla la vendería a cinco mil pesos.

«La mayoría me compra tres y así previenen el virus… Pero yo no las necesito, soy indetectable.»

Francisco era seropositivo desde 2007. Es paramédico. Algunas veces hace reemplazos en clínicas, pero le acomoda más organizar fiestas, vender PreP.

«¿En esas fiestas no llevas preservativos? », le pregunto.

Se ríe. Mi pregunta, comprenderé pronto, le parece absurda.

«Tengo, pero nadie los compra ni los usa. Con suerte aceptan el lubricante. ¿Sabes por qué te digo que no los usan? Yo hago el aseo después de cada fiesta, he encontrado de todo, pero jamás un condón que haya sido utilizado.»

Se vuelve a reír.

«Hay muchos cabros que sé que son seropositivos, porque los veo en los controles en el hospital, y van siempre. Cada uno puede hacer lo que quiere. Se drogan, tienen sexo libremente, nadie hace preguntas. Esto es un evento comercial, si nos ponemos moralistas, no hay negocio. Nosotros no tenemos por qué hacer campañas ni educar, la gente que llega sabe a lo que va.»

Francisco ya tiene convocadas a más de veinte personas para la reunión de mañana. Todo ocurrirá, dice, en un departamento de dos ambientes: un living, una cocina, un baño y un dormitorio acondicionado como cuarto oscuro. «Pueden llegar hasta cincuenta personas. En teoría empieza a las 23 horas, pero el momento álgido es a las tres de la mañana. A esa hora el cuarto oscuro no da abasto, es cuando la gente se pone eufórica con las drogas y el Viagra entra en acción.»

Suena su teléfono. Es una notificación en el grupo de Facebook. «Otro más», dice.

Le pregunto si hay alguna regla. Algún control.

Mueve la cabeza para decirme que no, pero no pasan ni cinco segundos y me habla de un rumor, una suerte de mito urbano que otro muchacho que asiste a estas fiestas ya me había comentado: la muerte de un asistente a una de estas fiestas por sobredosis de cocaína —o alguna otra sustancia—.

«Murió y nadie se dio cuenta. Quedó tendido en una cama y siguieron teniendo sexo con él. Solo pensaron que estaba drogado.»

Francisco lo relata, aunque no sabe exactamente dónde ni cuándo ocurrió. «No fue en mis fiestas», aclara.

«Quizás es mentira, pero podría suceder. Por eso, cada cierto tiempo vigilo y si veo a alguien muy mal, medio dormido, me acerco y le tomo el pulso. Hay que tener cuidado.»

No sé qué decirle.

Sé que cuando habla de cuidado, está hablando de su negocio.

El viernes 17 de mayo de 2019 me invitaron a una reunión para recordar International Candlelight AIDS Memorial, una ceremonia que partió a fines de los ochenta en Estados Unidos y luego se extendió al mundo como una forma de homenajear a los muertos por virus. En Chile comenzó a realizarse durante los noventa con marchas por el centro de Santiago en las que participaban organizaciones sociales, personas que vivían con el virus y sus familiares y amigos. Con la aparición de las terapias antirretrovirales efectivas, estas jornadas de homenaje fueron desapareciendo.

La última que recuerdo ocurrió en 2005. Casi nadie fue.

La idea del VIH como una infección crónica y controlable, la gradual desaparición de las organizaciones civiles y la pérdida del miedo al virus se confabularon contra el recuerdo de quienes cayeron cuando no había opciones.

Esa noche de viernes, la concurrencia no fue demasiada. El evento lo había organizado la Fundación Margen, Organización de Trabajadoras Sexuales Chilenas y Migrantes, en el edificio donde tienen su sede, en avenida Portugal. En el patio habían encendido velas que formaban la figura del lazo del VIH. En una sala realizaron una especie de conversatorio en el que contaron sus historias personas viviendo con el virus desde hacía más de veinte años y que habían logrado sortear un destino que parecía inexpugnable.

Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, habló del hombre que le dejó en herencia su terapia en la época en que había que esperar a que otro muriera para tener una oportunidad.

Marcos Ruiz, uno de los fundadores del Movilh histórico, habló de las movilizaciones para lograr el acceso universal a la triterapia.

Ángela Ayán, una de la creadoras del colectivo femenino de Vivo Positivo y una de las primeras mujeres en reconocer públicamente ser seropositiva, recordó la lucha colectiva para conseguir los fármacos que le permitieron a ella y a su hija Génesis estar ahí.

Todos los relatos eran emoción. Aunque también mostraban miedo ante la persistencia de un virus que seguía presente, que se negaba a desaparecer.

Pero hubo una excepción: un joven trabajador sexual, que había escrito un libro con sus experiencias y era seropositivo, agradeció a los que lucharon, porque ahora existía el tratamiento gratuito (podía, dijo, «moler» las pastillas y «aspirarlas» si quería). Habló de un cliente que le pidió que le regalara el virus que habitaba en su «cuerpa». Él lo había hecho. Lo contó como si nada. Había orgullo y desenfado en su mirada.

Cuando terminó de hablar, hubo un par de aplausos a los que nadie se unió.

Nadie dijo más. No había nada que se pudiera decir, tampoco.

Generación sin miedo, pensé.

«¿En qué momento la historia del Sida, de sus muertos y de los que lucharon por controlarla se banalizó tanto?», me preguntará una amiga.

Afuera las velas resistían contra los primeros fríos del otoño.

Varias ya se habían apagado.