Opinión

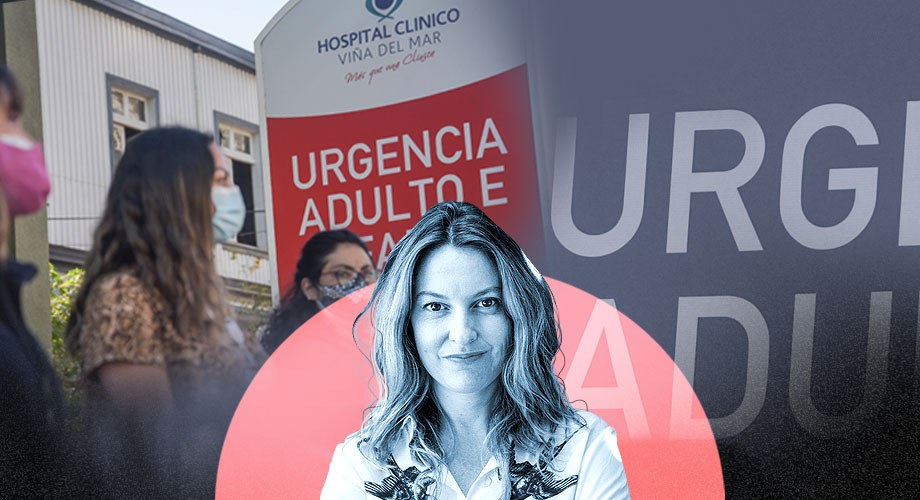

5 de Agosto de 2021Columna de Constanza Michelson: La normalidad de la crueldad

Hay crueldad cada vez que se define quien es parte o no del grupo, del pueblo o del color elegido, y tal acuerdo quita el derecho a oponer un pensamiento, básicamente porque su lógica impide que algunos puedan responder como personas, con historias singulares, y no como una categoría.

Constanza Michelson

Ocurrió hace algunos meses, pero recién leí sobre esta historia tan triste.

Florencia Elgueta tenía veinticinco años y trabajaba en el Hospital Clínico de Viña del Mar. En agosto de 2020, se quitó la vida. La enfermera Vanessa Araya de veintinueve años, quien entró en su reemplazo al hospital, en abril de este año, también se suicidó.

La puntuación de los hechos siempre es cruel, porque decreta cosas. El nombre, el último trabajo, su muerte. Datos sin historia. Como escribió Canetti, cuando empezamos a hablar de la muerte con cifras, entonces terminamos redondeando: y un muerto más un muerto, no son dos muertos. En todo caso a los vivos también se los puede tratar como un dato, como una categoría; no digo en un estudio o en una estadística, sino que, en la vida misma, en la calle o en el trabajo se le puede quitar la posibilidad a alguien de responder como una persona. Esa es la lógica de la crueldad. Y esa es la última historia (o precisamente la falta de ella) que vivieron Florencia y Vanessa en el hospital.

Aunque un suicidio siempre es un misterio, lo que sabemos es que ambas fueron “la nueva” en un lugar que en que las prácticas matonescas eran normales. “Cultura del maltrato” decía un artículo en la prensa, y es cierto, el testimonio de otras trabajadoras describía un sistema, cuyas reglas lograban banalizar el acoso y quitarle la vergüenza a quienes lo perpetraban: “siempre contestaban mal, así que te acostumbras”, “había mecanismos para validar el maltrato”.

Conductas similares a las que típicamente aparecen en la preadolescencia: ley del hielo, exclusiones arbitrarias, humillaciones públicas, jerarquías severas más allá de las funciones en el papel. Si la crueldad es tan común en la etapa de la salida de la niñez, debe ser porque ante el vértigo de dejar la infancia se busca piso en la identidad, ser alguien es ser algo en el ordenamiento grupal. Empiezan las jerarquías, los sobrenombres asignados por quien lidera la pirámide. Las historias personales son desplazadas por las categorías que dejan a unos dentro y a otros fuera de ese nuevo mundo. La adultez no garantiza la superación de estas formas, sino por el contrario, incluso puede agregar las razones para justificarlo. Como escribió Benjamin a propósito de la cacería de las brujas: lo peor no fue la superstición, sino la tozudez de los eruditos; lo realmente peligroso del error y sinsentido es ponerle orden y lógica.

Como escribió Canetti, cuando empezamos a hablar de la muerte con cifras, entonces terminamos redondeando: y un muerto más un muerto, no son dos muertos.

En Fascinante fascismo, Sontag piensa que hay prácticas y estéticas fascistas que desnazificadas pasaron coladas en las sociedades liberales, en el deporte, en el arte, en el sexo. En la cultura liberal es posible encontrar rastros de la egomanía y servidumbre, la fascinación con la destreza del más fuerte, los ideales de pureza. Agregaría que también la brutalidad práctica, el pensamiento en masa y los significados sin sentido, son asuntos presentes en la vida después de los fascismos del siglo XX.

Lo que hace fascinante al fascismo es que ordena. Y en un mundo secularizado- en el que creo que aún no hacemos el duelo de la muerte de Dios– nos ocurre, como en el umbral de la infancia, que nos quedamos sin piso. O más bien, el cielo quedó muy cerca del piso y estallaron las referencias, comenzamos a quedar aplastados sin sentido; buscamos entonces, neuróticamente a Dios en la lógica, en las clasificaciones y los sistemas morales. Mélich dice que toda moral es cruel porque es un sistema que crea y nos crea, que ubica lo que vale y lo que no, lo puro y lo impuro, el bien y el mal, lo que se respeta y lo que se extermina. Una moral es un código de decencia, pero también de crueldad, porque todo sistema excluye; y lo más interesante de una moral, es que tiene procedimientos y mecanismos para quitar la vergüenza de lo cruel y generar impunidad.

La crueldad entonces no es un arrebato, sino una pedagogía. Una moral se forma, dice Mélich, tomando al gran pedagogo que fue Sade en su moral, con al menos tres procesos: la instalación de un lenguaje, un exhibicionismo que debe dejar todo a la vista (para que nada haga resistencia), y desaprender la compasión.

Si ni el lenguaje terapéutico ni la corrección política -que denuncian la crueldad- logran detenerla, es porque nada impide que ellas mismas se vuelvan sistemas morales, y que incluso sus palabras y categorías, también dictadurizadas, impidan pensar la crueldad. Lo digo así, cuántos hablan de maltrato con maltrato o bien denuncian el maltrato de otros, sin poder nombrar cuando también ellos o ellas lo padecen desde los lugares que no cuadran en sus categorías.

Hay crueldad cada vez que se define quien es parte o no del grupo, del pueblo o del color elegido, y tal acuerdo quita el derecho a oponer un pensamiento, básicamente porque su lógica impide que algunos puedan responder como personas, con historias singulares, y no como una categoría. La crueldad normalizada no se oculta, porque responde correctamente a un sistema; no ataca a alguien por quien es sino por lo que es: su género, su etnia, su pensamiento político, su origen, pero más allá de eso, puede haber también crueldad en un diagnóstico, en las dinámicas de un lugar de trabajo o en un grupo de “amigos”. Categorías las hay de muchas clases. La crueldad se basa en una forma de pensar repetitiva, incluso cuando toma la forma de crítica, pero que no tiene preguntas, ni implica algún riesgo subjetivo en el actuar.

La moral fascina. Y es que necesitamos ordenadores para crear un mundo en el cual orientarnos. Una moral tranquiliza, pero la vida es otra cosa. La moral dice cómo actuar, otorga significado, pero no sentido.

Lo importante en nuestras vidas suele estar justo al margen de la moral y su repetición. Creo que se le dice valiente a cualquier cosa hoy, podemos criticarlo todo, pero la valentía en serio implica el riesgo de responder sin las garantías de un guion sabido. La valentía es al menos la trasgresión de una moral: ahí donde correspondía humillar o decir lo mismo de siempre, de pronto tendemos la mano, o damos vuelta la cabeza y pasó otra cosa. Ese es el campo de la ética. Que a diferencia de la moral que totalitariza con conceptos, es singular, ambiguo, caso a caso. La moral dice cómo actuar, pero la ética es lo que respondemos ahí donde no hay un saber sobre cómo actuar, es lo que se juega en la vida sensible.

La crueldad normalizada no se oculta, porque responde correctamente a un sistema; no ataca a alguien por quien es sino por lo que es: su género, su etnia, su pensamiento político, su origen, pero más allá de eso, puede haber también crueldad en un diagnóstico, en las dinámicas de un lugar de trabajo o en un grupo de “amigos”.

La ética es respuesta, antes que una idea congelada sobre las cosas. Cambiarle el nombre a la galleta “Negrita” es moral, por lo tanto, seguramente sin consecuencias subjetivas para quienes manejan la marca; la hospitalidad inesperada hacia el extraño en cambio, podría ser un acto ético que cambia tanto al que llega como a quien recibe. Si la moral es una idea, la ética es responsiva, ocurre (o no) ante el encuentro con otro. Por lo mismo no se puede enseñar como una moral, no se transmite como una pedagogía (cosa que el lenguaje terapéutico y la corrección política ya debieran haber aprendido del fracaso de las morales conservadoras), sino que, a través del testimonio, de las historias, las anécdotas, los encuentros. Eso requiere tiempo e implica el temblor de no actuar afirmados en guiones. Pero cuando ocurre, por ejemplo, si alguien dice un “no” inédito, puede cambiar el rumbo de una vida, a veces de muchas otras.

A fin de cuentas, a la vida no le importa el Bien, sino la bondad. Y la bondad no grita, porque no es una idea, sino una respuesta.

*Constanza Michelson es psicoanalista y escritora. Su último libro es “Hasta que valga la pena vivir”.

También puedes leer: Columna de Constanza Michelson: Asfixia