Opinión

2 de Febrero de 2016Me descuelgo de MI GENERACIÓN

Raro, muy raro para una generación que se pensó siempre joven, marcada por la experiencia de serlo cuando eran los jóvenes los llamados a inmolar la propia vida en la alquimia de la transformación colectiva. Por lo mismo, el adjetivo “sexagenario” puede sonarle a varios de esa generación como inverosímil o escandaloso.

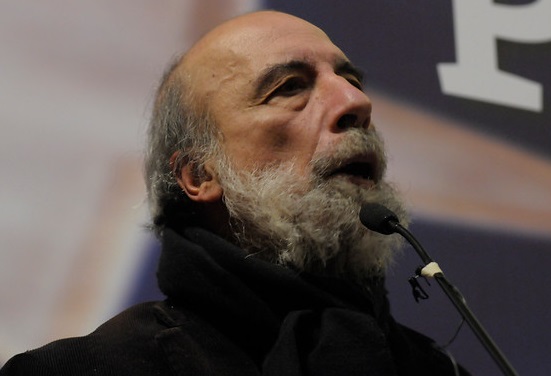

Martín Hopenhayn

Hace treinta años escribí un texto sobre mi generación bajo el título “Nacido en el 55”, que durante largo tiempo me granjeó saludos y abrazos por conocidos y desconocidos que leyeron en él un manifiesto generacional que yo nunca pretendí acuñar. La idea original era casi al revés: exhibir y a la vez disimular mis obsesiones personales haciéndolas pasar por marcas de época. Apenas contaba con un par de páginas y fue redactado en lo que canta un gallo. Quería leerlo en voz alta en alguna asamblea relámpago y luego salir, furtivo, por una puerta lateral. Finalmente eso no ocurrió, pero se publicó en la revista APSI en 1986.

Que haya sido tomado por “voz de la tribu” se debió, creo, a las ganas que teníamos de imprimirle forma al insomnio, agazapados como andábamos entre bombas lacrimógenas y ruidos de sirena. Dábamos lo que fuera por reconocernos a la distancia, palparnos los rostros en la ceguera de esos días aciagos y por un rato entibiarnos las manos entre semejantes, recargando símbolos en improvisadas fuentes de complicidad. Buscando agua en mitad del desierto, una gota entonces valía más de lo que hoy vale una piscina completa.

Nunca antes ni después tuve el privilegio o la vergüenza de escuchar a otros decir “me interpretaste”, “me sentí identificado”, “tal cual, así somos”. Volví sobre el texto años más tarde con la curiosidad de escrutar qué marcas generacionales podían estar sugeridas allí sin que yo las hubiera pensado como tales. Y sí, eran claras. Señas de identidad que nosotros, héroes atascados en el umbral de un coito interruptus de la historia y que habíamos llegado tarde a la repartición de epopeyas, fabricamos en nuestra calidad de híbridos entre lírica y épica: el pasado militante, los sueños diluidos de la revolución popular o de las flores, la melancolía a medias poética y a medias neurótica por las utopías que pasaron de jóvenes promesas a viejas amenazas. Allí estaban la relación con lo artesanal y lo experimental pero nunca tanto, el gusto por la exploración de la conciencia, la bisagra entre amagos de libertad radical e imperativos de igualdad, el deseo erótico exaltado y mezclado con ese otro deseo de inscribir el nombre propio en los anales del futuro. Un enjundioso cóctel de experiencias y ensueños que yo reconocía como propios y endilgaba a los nacidos en el mismo año que había nacido yo, en parte como recurso retórico, en parte por entusiasmo, y en parte porque efectivamente había algo generacional en todo eso.

No volví a releer ese texto ni es ahora el momento de hacerlo. Quienes nacimos en el 55 cruzamos recién el umbral de los 60. Raro, muy raro para una generación que se pensó siempre joven, marcada por la experiencia de serlo cuando eran los jóvenes los llamados a inmolar la propia vida en la alquimia de la transformación colectiva. Por lo mismo, el adjetivo “sexagenario” puede sonarle a varios de esa generación como inverosímil o escandaloso.

Desde esta inflexión sexagenaria me descuelgo de mi generación antes que el mito se consagre en parodia, y esto en dos sentidos. Primero, porque ya no puedo seguirme comprando la casi-épica de transformar el mundo como saga de un “nosotros”: el balance biográfico (y mala suerte si generalizo) me sugiere que hemos sido más “producidos” por las circunstancias que productores de ellas, más hijos de discursos que creadores de prácticas. El supuesto rigor crítico o el ímpetu de la denuncia que acompaña esta saga, y que muchos nos atribuimos por cuestión de generación, me huele cada vez más a letanía. Como si el gesto se hubiese congelado en el rictus, muchos siguen fraguando textos o giros semánticos que creen agudos y no hacen más que repetir lo dicho. De eso no tengo ganas de ser parte.

En segundo lugar, porque esa casi-lírica de la re-invención de la propia vida hoy no la veo por ninguna parte en mi generación. Será cosa de la edad, la falta de energía, el temor a meter la pata cuando ya es tarde para enmendar nuevos entuertos. Para colmo, la “vida peligrosa” o “la vida innovadora” se exalta hoy desde la vereda de enfrente, como negocio rentable, disfrazado de “vivir la propia experiencia” y “conectarse con el propio ser”: viajes exóticos, emprendimientos, coaching ontológico, industria de la autoayuda, gestión del yo.

Huyo, además, de la homogeneidad etaria en este Chile enfermo de cohortes. Adonde vas se impone un corte por el ciclo de vida: familias con niños en las plazas y heladerías, adolescentes en las discoteques y los parques, jóvenes en los boliches y en las manifestaciones, jóvenes adultos y adultos medianos en los restaurantes con “cocina de autor”, adultos mayores capitalizando la oferta cultural de municipios y secretarías varias. ¡Cómo tener estómago para relamerse en ser parte de una generación!

Sé que algunos de mi edad –por no repetir generación– podrán considerar que traiciono algo mientras escribo y descarto con semejante indiferencia la identidad de la camada. Por favor, no me tomen por cínico. No miro el mundo con indulgencia ni escepticismo. Comparto el entusiasmo, aunque de modo más contemplativo, por todo lo que se moviliza en aras de más justicia, libertad y solidaridad. No me privo de la esperanza de que se propague cada vez más el deseo de cuidarnos entre todos y hacer más habitable desde el vecindario hasta el planeta. Todo eso va de suyo, pero no da para relato generacional. Menos aún cuando la mayoría anda como pisando huevos para que no se les desarme el tinglado de lo acumulado a esta altura de la vida. Unos porque se hicieron ricos y tienen que administrar el pudor. Otros porque se dispersaron en mil cosas y tienen que administrar la frustración. Los menos (reventados o automarginados o incondicionales en sus vocaciones) llevan en la frente pegado el logo de la autenticidad. A estos últimos, mis respetos, pero a mí no me dio el cuero para tamaño gesto.

En lugar de todo eso prefiero mirar, atestiguar, dejar de ser ese “sujeto” cargado de compromiso pero también de narcisismo. No me atrae ya el guión de la “trayectoria-tipo” que venía asociado a ese imaginario de identidad. Estamos, muchos de nosotros, lo suficientemente maduros para que ese fruto caiga por su propio peso. No digo tampoco que haya que cruzarse de brazos y tomar palco. Pero mejor no anotarse en la lista de los créditos, ni ante los demás ni sobre la almohada. Mucho menos sentirse discriminado porque no te pescan y recriminar en los demás la ingratitud de desconocer tus aportes. ¡Uf, qué calvario insufrible!

Me gusta la idea de una libertad distinta que entra por la ventana de la cocina dando otro tipo de ejemplo, no buscado, no machacado, y que, insisto, no tiene nada que ver con el todo vale o el nada importa o lo mismo da. Solo un gesto: renegar de la épica o la lírica de pertenecer a una generación como si fuésemos artistas de culto; ser pródigos en ceder protagonismo y no en reclamarlo. Practicar, como acto final de consistencia de esta obra, el arte de dar un paso hacia el lado, acompañar el pulso de lo que asoma a la vuelta de la esquina, la respiración que perdura, lo promisorio de esta contingencia en que envejecemos sin vuelta.