Opinión

7 de Febrero de 2016Columna: El paso de los Libertadores

Para empezar en positivo, imagino un supermercado tan vacío que hasta el eco se escucha. Da la impresión que la gente se está empezando a organizar, y eso genera grupos, liderazgos espontáneos y reemplazo de rostros, como el de la periodista Beatriz Sánchez que ganó credibilidad inmediata. La gente idea de a poco soluciones para […]

Germán Carrasco

Para empezar en positivo, imagino un supermercado tan vacío que hasta el eco se escucha. Da la impresión que la gente se está empezando a organizar, y eso genera grupos, liderazgos espontáneos y reemplazo de rostros, como el de la periodista Beatriz Sánchez que ganó credibilidad inmediata. La gente idea de a poco soluciones para sortear el abuso y arreglárselas. Conozco un grupo de vecinos muy ordenados que se organizan en camionetas para comprar en Lo Valledor colectivamente en grupos inscritos en libretas. Contaré un caso particular que protagonicé. Es una historia de aduana, de la que el escritor y editor ariqueño Daniel Rojas Pachas podría contar muchas. En la aduana chilena, por ejemplo, lo huevean porque él imprime en Perú, que es más barato: “¿Acaso en Chile no se imprimen libros, chascón, cara de marihuanero?” “¿Por qué tienes que entregarle tu plata a la industria peruana, chileno antipatriota?” Hablar de libros, bibliotecas y hábitos de lectura es lo más aburrido que puede haber: “en la maleta llevo más libros que ropa interior, blablá”, “tengo una biblioteca incluso en el baño, etc”. Un escritor ficciona, o habla de experiencias y de mundo. Ocurría lo siguiente: para viajar a Buenos Aires a ver a mi hijo compraba libros baratos allá y los vendía a un precio razonable acá, porque muchos de esos libros no existían o llegaban a precios exorbitantes.

He vivido en muchas comunas de Santiago, y en ese tiempo mi casa era una pocilga cerca del Santa Lucía hacia el lado sur. Visitar ese sector de la ciudad sirve a cierta gente que necesita esa inmersión, un par de días en el asco y luego recomienzan el aseo, el orden, el trabajo y la construcción de sentido. En la calle San Isidro y otros lugares céntricos hay unos laberintos en donde se alquilan piezas a 90 lucas completamente llenos de maleantes, prostitutas, vendedores ambulantes, lanzas y algunas familias evangélicas. Son los clásicos habitáculos que aparecen cada tanto en las noticias por alguna estufa a parafina que provocó un incendio o cosas así. Hasta chonchos pude ver alguna vez, un tarro de pintura cuadrado que se llena de aserrín y se le hace un orificio horizontal y otro vertical abajo donde se enciende el fuego. Los más viejos y pobres los conocen, son muy Alfonso Alcalde, si se quiere, muy realismo crudo. Calefaccionan y se ven muy lindos, incluso si uno los mira de arriba, con el aserrín encendido. Pero son un peligro vivo, especialmente si hay menores de edad.

Fui una vez con mi mujer, que no tiene aspecto de pertenecer al lugar –es profesora de cine y estaba fascinada, le encantan esas cosas- pero le dije que no saludáramos a nadie, especialmente a un lanza que andaba con nada menos que una polera mía, cara de raja. Los que andan de terno son los que más intimidan. Algunos buscan trabajo y otros hacen estafas, o venden cosas en las micros. Hay gente honrada también. Durante el verano es terrible, pero durante el invierno es aún más peligroso. Ahí viví unas semanas hace años soportando el robo hasta del jabón, y ni hablar de tender ropa. En invierno una vez vi a una pareja –él de chaqueta, ella de traje de secretaria buscando pega que no les dan ni de telefonistas- sentados en un banco, paralizados de frío, como dos perfectas estatuas que retratarían una parte de esta ciudad. Y en el verano los baldes de agua mojan las cabezas a cada rato haciendo headbanging para salpicar al vecino y para ver si alguien responde y se arma algún lío que se presta para inculparse de robos y no pagar el arriendo. Finalmente, yo también era como ellos: traía libros de Buenos Aires que guardaba en casa de mi mujer y los vendía al doble de su precio.

En mis viajes a Argentina, conseguía descuentos con amigos que conocí cuando viví ahí, me traía una maleta y una mochila llenas con algunos libros repetidos, lo que obviamente iba a causar sospechas en la aduana. En una ocasión, hablé con los auxiliares del bus, les regalé un par de libros infantiles a uno y pornográfico a otro y les dije que me dejaran realizar la siguiente operación: Cual evangélico, me paré en el pasillo del bus y pedí que cada uno de los pasajeros me llevara al menos tres libros. Cruzando la aduana me iba a poner con unas bebidas, mate cocido (de sachet) y unos alfajores baratos.

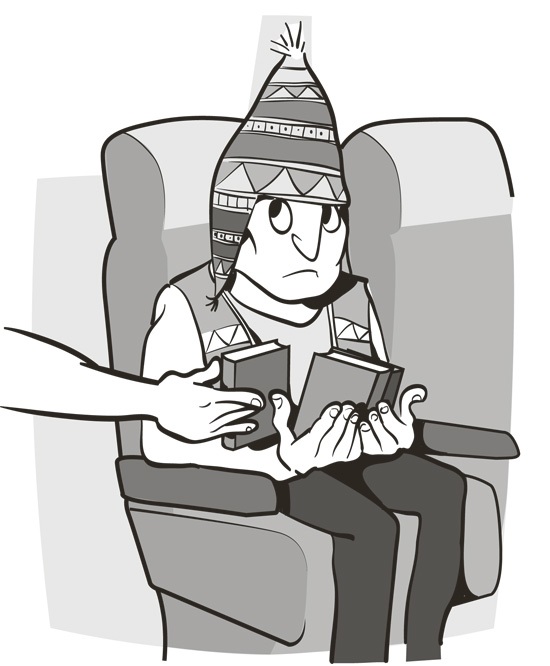

Los pasajeros de los buses no lucen exactamente como intelectuales, hipsters o lectores. Son inmigrantes de países vecinos con trajes típicos, argentinos muy pobres con evidente pinta de jornales, ancianos, adolescentes con celulares en los que suenan cumbias villeras todo el santo viaje.

Durante la revisión de maletas, me dediqué a mirarle la cara a los aduaneros cuando decían a una boliviana con traje típico y todo que al parecer con el gobierno de Morales recién elegido había subido el nivel de lectura como para que ella estuviera leyendo Retórica Especulativa de Pascal Quignard, que además traían dos pasajeros más. Lo mismo con libros de poesía de Susana Thénon y Juana Bignozzi. Y los tomacos de Marx de la editorial Cebra. Los aduaneros miraban raro y hasta riéndose, pero haciéndose los no discriminadores con títulos de Aira, Rancière, Judith Butler y Naomi Klein, que en ese tiempo era pan caliente: “es para mi hijo que estudia en la universidad”. O las entrevistas a Bresson, cosas de la hipsterísima editorial Caja Negra y otra serie de libros que me encargaban, y que después de todo, cada pasajero se fue hojeando antes de entregármelos con una sonrisa de camaradería. Lo demás fue una especie de Get on the bus de Spike Lee. Una fiesta y hasta unos centímetros de Malbec mendocino bebimos, mientras yo ordenaba los libros en dos asientos libres, que luego con dificultad puse nuevamente en mi mochila. Un pasaje gratis y algunos libros que todavía conservo.