Cultura

10 de Septiembre de 2013“Los (In)Conformistas”, un cuento de Marcelo Mellado

Tomamos la costumbre de ir al cine como un modo de distraernos. Los acontecimientos del momento eran una catástrofe que enfrentábamos evasivamente, cuestión que era poco probable, o al menos paradojal, por la visibilidad invasora de lo que acontecía. Se venía el verano y mi amigo Marcos comenzó a llenar la pequeña piscina de la […]

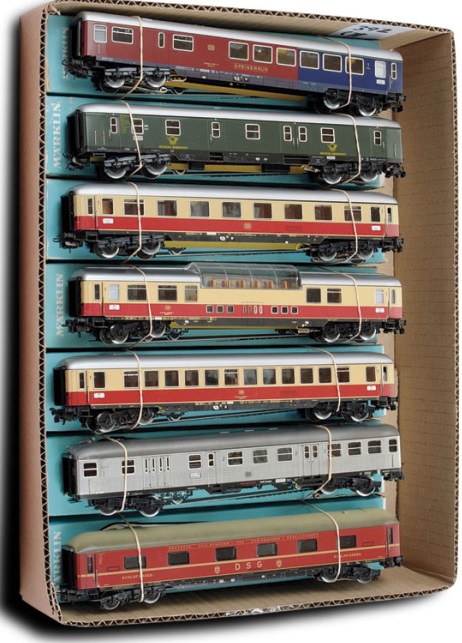

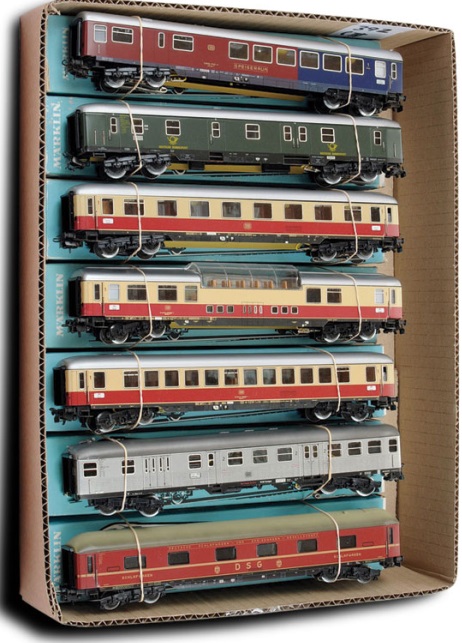

Tomamos la costumbre de ir al cine como un modo de distraernos. Los acontecimientos del momento eran una catástrofe que enfrentábamos evasivamente, cuestión que era poco probable, o al menos paradojal, por la visibilidad invasora de lo que acontecía. Se venía el verano y mi amigo Marcos comenzó a llenar la pequeña piscina de la casa en la que nos refugiamos después del golpe. Digo refugiamos, como un modo de expresar una sensación de angustia compartida. Por eso nos encuevamos en su enorme casa, medio derruida, a los pies del cerro Calán. No recuerdo bien si su madre estaba de viaje o simplemente permanecía en su dormitorio del segundo piso de la casa, algo deprimida, pero no por el pronunciamiento militar, como le decía la derecha, sino porque tenía una irremediable tendencia depresiva, como todas nuestras madres. Nosotros ocupábamos el primer piso, que se convirtió en nuestro territorio. Ese año terminábamos el colegio y no teníamos ganas de pensar en el futuro y menos en el presente, el pasado lo teníamos detenido en nuestros pensamientos difusos. Otra de las aficiones que adquirimos, además de leer novelas clásicas –habíamos llegado a la conclusión de que había que volver a los clásicos, porque el presente nos producía pánico–, fue recuperar juguetes antiguos de nuestro compañero y amigo, de su época de niño rico. Lo que más nos llamó la atención fue toparnos con un tren Marklin a escala, con todas sus piezas, pero que no funcionaba. De ahí nos dimos a la tarea de arreglarlo y nos obsesionamos con ese trabajo que nos consumió un par de días. La experticia de Gonzalo y mía, más la delicadeza y paciencia de Marcos, surtió sus frutos. Cuando lo vimos funcionar nos dimos cuenta que por su magnitud necesitaba otro soporte y montamos en el living un gran mesón en donde instalamos la línea férrea y todos los elementos de un decorado paisajístico que se fue sofisticando con el paso de las semanas, más todo aquello que comenzamos a diseñar y construir para que el juego tuviera más peso histórico cultural.

Cuando nos agotábamos partíamos al cine, generalmente al atardecer. La cartelera no era mala, más de alguna vez nos topamos con algo que luego se llamó cine arte, que son películas con que el público general se aburre. Vimos, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, un ciclo de Fellini y otro de Buñuel. Como que la vida cultural del gobierno popular se mantuvo por un rato, porque la dictadura aún no la distinguía como peligrosa, por eso todavía se podía ver cine de contenido crítico. Nos gustaba ir al centro, porque había más oferta y podíamos ver y sentir el pulso ciudadano, si se le podía llamar así. Toda la gente se hacía la desentendida de lo que pasaba y trataba de hacer una vida normal, lo que a todas luces era muy difícil. Eso de alguna manera nos mantenía alertas e inquietos. También teníamos miedo, pero no hablábamos de eso. Escribíamos poemas y cuentos, pero sin mucha convicción, porque sentíamos la presión ambiental, que por un lado se dirigía a los estudios, que debía ser lo único que debía copar toda nuestra existencia, según la prédica oficial y de nuestros padres, y por otro, a no cometer ninguna imprudencia política, que en ese contexto podía ser fatal. Una de esas tardes por absoluta causalidad nos topamos en el cine Metro, que creo que quedaba en calle Huérfanos, con una película de Bertolucci, El Conformista, que estaba basada en una novela de Alberto Moravia que tenía en nombre invertido, El Inconformista. Se trataba de un agente fascista que debía asesinar al que fue su profesor de filosofía, un antifascista muy activo, que estaba exiliado en París, todo esto poco antes de la guerra. La historia del personaje nos tocó en lo más profundo. Literalmente salimos arrastrándonos del cine. Fue tal el impacto que parte de nuestra entretención consistió en actuar algunas de sus escenas más escabrosas. El protagonista se llamaba Marcelo y Gonzalo solía representar la última escena en que este personaje, cuando ya está perdido y cae el régimen fascista, acusa a unos de sus cómplices que era, paradojalmente, un ciego, gritando a modo de denuncia Italo Montanari es fascista y el ciego asustado le preguntaba a tropezones Marcelo qué pasa; todo esto en un seudo idioma italiano. La otra escena que era la que le gustaba representar a Marcos era cuando el protagonista, mientras viaja en tren a París con su esposa, aprovechando una curva que hace el tren y que produce un ruido ensordecedor, le grita a su esposa mediocre, y ella cree que él le está diciendo te amo, y le responde yo también te amo, querido. Sentíamos que esa atmósfera la estábamos viviendo nosotros en ese preciso instante. Tanto Marcos como Gonzalo no pudieron dejar de estudiar filosofía, yo me dediqué a la pedagogía en historia, pero los tres fuimos profesores que siempre temimos que un alumno facho nos asesine.

Mientras tanto el tren Marklin seguía su trayecto por montañas y praderas, y entrando a ciudades sitiadas o en proceso de liberación, transportando tropas o agentes secretos o saboteadores que debían bajar en una estación clave y entregar una información fundamental para el proceso de liberación nacional. El agente amarillo debía lanzarse poco antes del puente Zeta del tren en marcha, aprovechando la disminución de la velocidad producto de una zona en que debe comenzar a ascender. Era, sin duda, el gran tren de la historia que avanza imparable con su lógica progresiva por esas líneas paralelas, quizás deteniéndose en algún ramal incierto, pero propositivo a la hora de armar algún desvío. Fue Gonzalo el que propuso decorar una zona desértica que incluyera faenas mineras y algo de costa, por supuesto, y también el establecimiento de áreas boscosas, mediterráneas, con una zona arbustiva más bien cargada a los matorrales y otra que se suele llamar de bosque valdiviano, húmedo y mucho más frío; y más allá archipiélagos, fiordos, islas, canales y témpanos de hielo.

No había felicidad en todo ello, había afirmatividad del deseo de obra historizante, eso sí. Había cartón piedra, tachuelas, carpintería fina, cholguán, palitos de helado, fósforos que unían pilares o formaban parte de la flora silvestre que crecía al costado de la línea. Terminábamos las clases y los profesores, creo, se apiadaron de nosotros, nos dejaron terminar el año con muy pocas exigencias. Los que éramos de izquierda fuimos regaloneados como víctimas, algunos cayeron presos. A nosotros no nos pasó nada, aunque yo debí quedarme en casa de parientes por unas informaciones que me llegaron del Estadio Nacional, pero el fin de año lo pasamos en casa de Marcos. Yo no sé si lo del tren era el paso terapéutico que debíamos dar, que iba de la utopía a la ficción, o del sueño colectivo a la imaginación individual. Pero había que intentar una salvación posible. Nos persiguió un tiempo, quizás aún nos persigue, la culpa de no haber tomado las armas, pero ¿cuáles? Era irracional. Éramos pendejos, pero nos dábamos cuenta de la falta de sustentabilidad política del proceso, aunque nos faltaba el instrumental teórico para exponerlo o argumentarlo, por eso lo del tren era una maqueta de esa necesidad. Con el tiempo pudimos jugar a ser más felices, a pesar del período que enfrentábamos. Las escenas de esa película nos persiguieron siempre. El rostro de Dominique Sanda fue para nosotros, creo, fundamental para construir la imagen de objeto deseoso, muy a distancia del modelo gringo tipo Raquel Welch. Ella era la esposa del profesor que debía asesinar Jean Lou Trintignant que hacía de agente facho. Creo que ella en la película era profesora de ballet. Y creo que la esposa del protagonista era Stefanía Sandrelli, aunque no estoy muy seguro. Nunca estoy seguro de nada. Siempre me ha parecido que la estrategia miniaturizadora es el mejor análisis de la realidad, es decir, reducir el tamaño de lo que se quiere estudiar. Por eso el ferromodelismo aplicado al modelismo militar y político venía de perilla. Nuestra intuición histórica y nuestra regresión posibilitó esta metáfora analítica; el tren Marklin determinó una relectura administrativa territorial, que incluyó la revisión de mitos histórico revolucionarios y la evidencia, o parte de ella, de los errores tácticos y estratégicos, del proceso. El momento más fascinante de una película de guerra no el tiroteo o cuando explota un tanque o la toma de una aldea por un batallón, sino cuando los generales revisan el estado de la guerra en un gran mesón que soporta la maqueta de las operaciones.

Marcos había encontrado unos soldaditos de plástico de la segunda guerra en el mismo enorme clóset en que había aparecido el tren. También había un jeep y unos carros blindados que fueron muy útiles para reproducir algunas escenas del reflujo del movimiento popular o de la ofensiva burguesa de la que los soldados eran su brazo armado. Para la resistencia popular nos conseguimos unos campesinos de un juego de Lego que reproducía una granja. Gonzalo colaboró con unos campesinos de porcelana que transformaron en obreros fabriles y de la construcción.

Ese verano fue particularmente jugado a nivel vacacional. Necesitábamos balneario, playa y algún amor de verano, adolescente. Cada cual se fue por su lado, lo decidimos en una reunión que también marcaba una disolución táctica. Yo me fui con mi padre al balneario de Algarrobo, mis viejos se habían separado un par de años atrás y mi papá había armado su propia familia. Desde entonces yo vivía en un estado de chipe libre, nadie controlaba mi rendimiento escolar ni mi conducta, pero con el golpe mis viejos se preocuparon más de lo que pasaba conmigo, sobre todo por mi compromiso político, por eso mi padre me llevó a veranear con su nueva familia. Mis amigos se dispersaron entre el norte y el sur. Además, habíamos decidido sumergirnos en las prácticas adolescentarias clásicas, incluida la iniciación sexual.

Se supone que correspondía a una estrategia de sumergimiento, había que recuperar fuerzas. Eso de algún modo fue reproducido en el recorrido del tren con un vagón de la juventud y un balneario para la formación de cuadros revolucionarios. No podíamos renegar de nuestra condición de clase, aunque nuestra posición de clase fuera otra; eso habíamos leído en algún manual incierto.

Gonzalo partió a veranear cerca de La Serena; tomando como paradigma un verso de Neruda, optó por una morena gruesa y proleta que lo mantuvo ocupado harto rato; Marco, más imbuido por la cosa mística se involucró con una hippie y se fue a mochilear al sur, viaje que también se extendió mucho más allá del verano; yo, más conservador y retraído, entré en complicidad con una chica de clase alta, pero abajista, que pertenecía a una familia disfuncional de derecha y pasé un verano en el litoral central. Sólo así pudimos recuperar algo de nuestra consistencia generacional y participar, diversificada y responsablemente, creo, de lo que vino después. Algo que todavía está en la penumbra, pero que permanece ahí, como nuestro tren Marklin que cada cierto rato suena en nuestros sueños de vigilia, como imágenes cinematográficas que nos recuerdan las viejas épicas de la sobrevivencia.