Opinión

4 de Abril de 2017Columna de Víctor Hugo Ortega: Tomás Gutiérrez Alea y la influencia para el juego de la escritura

Hace poco me preguntaron cuáles eran mis principales influencias para escribir. Y siempre que me hacen esa pregunta me quedo corto de escritores, porque aunque a veces me quiera autoengañar, debo decir que el cine me ha influido más que cualquier libro cuando me pongo de frente a la página en blanco. Y en concreto esa influencia se la debo a «Memorias del subdesarrollo» (irónicamente basada en una novela), película que me enseñó que para contar una historia hay que alejarse de lo cómodo, de lo clásico, de los rótulos de género y de dar en el gusto a colegas y lectores.

Víctor Hugo Ortega C

De tanto ver películas yo quise hacer películas, pero no se pudo. Por plata, por mala suerte, por equipamiento y ahora, con el paso del tiempo, creo que principalmente porque el camino entre empezar y terminar era muy largo. Y la paciencia nunca fue una virtud. Ni antes ni ahora. El gusto por el caos y el fantasma de la dispersión me llevaron de un lugar a otro, y llegué a la literatura por un camino especial, el del cine y las historias en la gran pantalla, que cada vez es más chica; aunque igual me las arreglo para verlas en grande y con un sonido que aplaste al de los agujeros vibrantes de un celular.

En ese ir y venir de una historia a otra, llegué a Tomás Gutiérrez Alea, cuando lejos estaba de saber quién era, qué había hecho en 1968 y qué había hecho en 1976. Tampoco en 1960, 1962 y 1966. Lejos estaba también de ser un espectador activo del cine cubano, y más lejos aún de ser un profesor que disfruta viendo todos los años «Memorias del Subdesarrollo» con sus estudiantes.

El primer encuentro con Gutiérrez Alea fue a través de un VHS de «Fresa y Chocolate» (codirigida con Juan Carlos Tabío), encontrado en un rincón del extinto Blockbuster de Peñaflor, comuna a la que pertenece el pueblo donde vivía, a casi una hora de Santiago de Chile. Tuve el casette en mis manos, influido por eso de ser «la primera película cubana nominada al Oscar», y me lo llevé. El gancho de marketing del Oscar con su estatuilla dorada puesta en un cuadrito de la portada funcionó a la perfección conmigo. Fui presa fácil, como lo han sido millones de espectadores en el mundo, al acercarse a un filme no producido en los Estados Unidos.

Y así me fui a casa con la película de la curiosidad. Y así llegué a verla, encontrándome con una historia emotiva, personajes entrañables, humor (a la cubana), referencias literarias a José Lezama Lima y Ernest Hemingway, que no me decían mucho en ese tiempo, pero que años después me volaron la cabeza. Y quizás lo más importante: entender la idea de crear una historia atada a una realidad. Esa realidad cubana, tan diferente a la chilena, pero parecida también en algunos puntos. Y ahora que lo pienso, puede que la mía sea la misma curiosidad del protagonista, David, que poco a poco va acercándose a una historia, la homosexualidad de Diego, un tipo que le parece un raro, pero que avanzada la trama, piensa que puede ser perfectamente parte de la Revolución, pese a que su compañero de la facultad le dice que «la Revolución no entra por el culo». Esta es una notable línea de diálogo que resume con certeza los conceptos de discriminación e intolerancia, que se mueven por toda la trama, aunque nunca son más importantes que la honesta amistad de dos jóvenes cubanos que comienzan a conocer otro país en su mismo país.

Hasta esa fecha, no recuerdo haber visto una película con diálogos tan lúcidos. Eran conversas y conversas y más conversas en una sala de estar de un viejo departamento de La Habana, en algo que, desde que uno se aproxima al cine como práctica, te dicen que no se debe hacer. En las escuelas de cine se prohíbe el exceso de diálogos. Eso es un error, hay que contar con imágenes, dicen. Pero acá estaba lejos de ser un error.

Luego de comprender precariamente para mi adolescencia el concepto de Revolución, en el contexto social que mostraba la película, apareció otro; la Revelación, que fue lo que me pasó cuando de 1993 (año de «Fresa y Chocolate»), me fui hasta 1968, el año de «Memorias del Subdesarrollo», un filme que se podría decir que es el cine y la vida mezclados en pos de una historia atrapante, pese a lo poco motivado que se ve a su personaje con lo que está pasando en el día a día.

Fue una Revelación porque como espectador ya un poco más curtido y ávido de aprender a contar historias, asistí a la confirmación de que el orden y lo establecido podía pasarse por encima —al antojo de una autoría— para desordenar, fragmentar y jugar con una historia hasta llegar a un collage, que en este caso me revolvió las entrañas más que muchas películas que tienen su sello de calidad vinculado a lo clásico, al «había una vez», al conflicto entre personajes y al final feliz. Haciendo una definición paradójica, «Memorias del Subdesarrollo» es un caos ordenado y una imperfecta metodología del acumular y fragmentar la información de la historia que se cuenta. El lenguaje precario con el que me refería al cine fue variando con el tiempo, y llegué a comprender el montaje de corte directo con situaciones ficticias y otras reales, y con el respaldo de imágenes documentales de la Cuba de la época, para reforzar el estado mental de un personaje, Sergio, exquisito en su composición, y que más en contra del lugar común no puede estar.

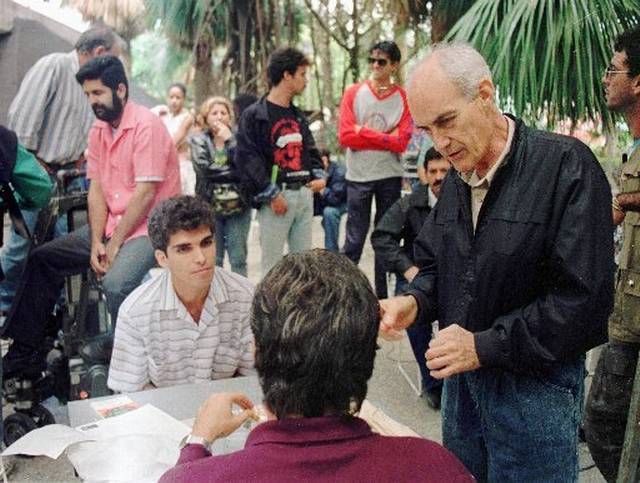

Para cuando descubrí «La muerte de un burócrata», «Las doce sillas» e «Historias de la Revolución», ya me consideraba un discípulo de Gutiérrez Alea. Sin embargo, seguía sin poder lanzarme al ejercicio escritural con la soltura de él, que haciendo un cameo en su propia película «Memorias del Subdesarrollo», hablaba relajado y convencido de que lo que estaba haciendo era un collage.

La guinda a la torta para mí como espectador fue «La última cena», cinta de época de Gutiérrez Alea protagonizada por el actor chileno Nelson Villagra, conocido por todo cinéfilo como el protagonista de «El Chacal de Nahueltoro». Ambos filmes muestran con seguridad las dos mejores performances de su carrera. Además de generar un vínculo Chile-Cuba, hallazgo para mí y probablemente para muchos espectadores, dado por las circunstancias históricas y políticas: la dictadura de Pinochet provoca el exilio de Villagra y Cuba lo recibe.

Hace unos años la academia puso en mis manos un ejemplar de «Dialéctica del Espectador», el libro de Gutiérrez Alea donde no sólo se cuestiona los objetivos de la creación cinematográfica, sino también el carácter del público. Es un libro que, cada vez estoy más convencido, debiera ser material de consulta fundamental para cualquier estudiante de cine y/o cineasta emergente. Y también para los cinéfilos que empiezan a sospechar que la mayoría de las películas que están en cartelera son iguales. Preparando clases también llegué a una frase maravillosa y compleja del cubano más importante del cine contemporáneo, y que dice así: «el guión del socialismo es excelente, pero la puesta en escena deja mucho que desear, y por lo tanto debe ser objeto de crítica» (entrevista de Rebeca Chávez, La Gaceta de Cuba, 1993). Esta idea me hace pensar incluso en este momento en que escribo estas líneas, y me doy cuenta del devenir de las cosas en mi país y en otros países de Sudamérica. Gutiérrez Alea, además de ser un gran exponente del oficio del cine, era también un tipo valiente, que no tenía miedo a ser fiel a sus principios, aunque eso le trajera problemas con la Revolución. Y eso, un espectador y un lector lo agradecen enormemente.

Hace poco me preguntaron cuáles eran mis principales influencias para escribir. Y siempre que me hacen esa pregunta me quedo corto de escritores, porque aunque a veces me quiera autoengañar, debo decir que el cine me ha influido más que cualquier libro cuando me pongo de frente a la página en blanco. Y en concreto esa influencia se la debo a «Memorias del subdesarrollo» (irónicamente basada en una novela), película que me enseñó que para contar una historia hay que alejarse de lo cómodo, de lo clásico, de los rótulos de género y de dar en el gusto a colegas y lectores. A riesgo de la fragmentación como recurso narrativo que siempre tiene enemigos, es estimulante pensar en la escritura como en ese ir y venir de cosas que se vienen a la cabeza cuando uno va caminando, por Santiago o por La Habana, y ese proceso de selección de imágenes y palabras de diversa procedencia, se adhiere como un ejercicio natural. Gutiérrez Alea hizo grandes películas, siendo totalmente consciente de eso. En la entrevista citada anteriormente, dijo también: «El cine es manipular. Te da la posibilidad de manipular distintos aspectos de la realidad, crear nuevos significados, y es en ese juego que uno aprende lo que es el mundo». Pese a las distancias geográficas y temporales que hay entre él cuando lo dijo, y yo ahora que escribo este texto, debo decir que para mí la literatura es exactamente lo mismo.

———————-

*Víctor Hugo Ortega es periodista y escritor chileno, autor de los libros «Al Pacino estuvo en Malloco» (2012), «Elogio del Maracanazo» (2013) «Relatos Huachos» (2015) y «Las canciones que mi madre me enseñó» (2016). En la actualidad, es profesor en la Plataforma de Formación General de la Universidad de Chile, en la Escuela de Cine de la Universidad Mayor y Director del proyecto de formación de audiencias Barravento, con el que ha dictado talleres en Chile, México y Uruguay.