Opinión

20 de Enero de 2019Castillo Velasco y las contradicciones de la tribu

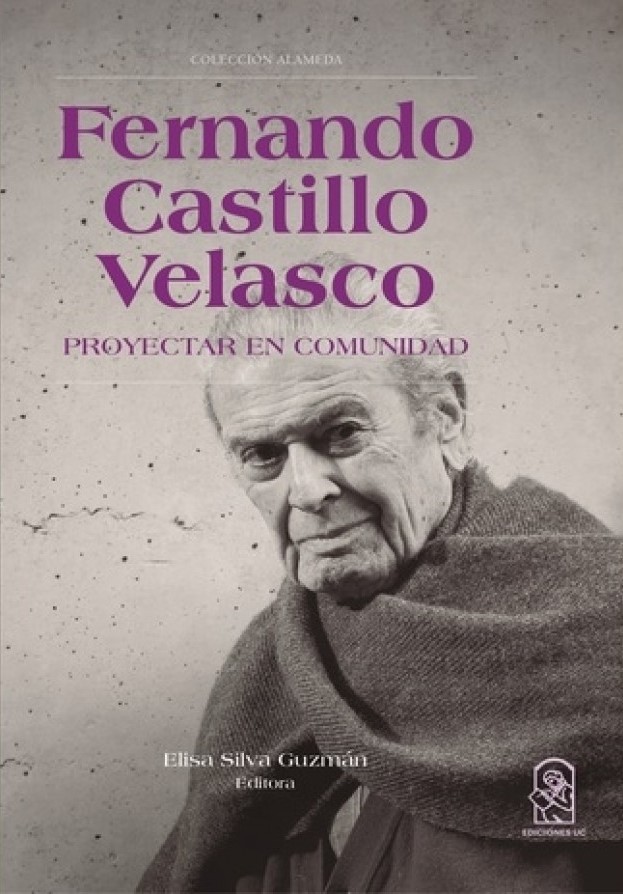

El libro Fernando Castillo Velasco. Proyectar en comunidad (Ediciones UC) reúne más de cuarenta artículos, entrevistas y discursos del arquitecto, fechados entre 1968 y 2012. Los textos dan sobrada cuenta de las cualidades que le valieron a su autor la admiración de la comunidad, pero también siembran la duda acerca de la disposición que tendría hoy esa comunidad de allanarse a los sacrificios que, de acuerdo al propio Castillo Velasco, suponía transitar hacia el tipo de sociedad que él promovía. Sus ideas, singular cruce de utopía y pragmatismo, toleran asimismo lecturas contrapuestas: lo que de pronto parece una resistencia romántica a la modernidad, podría ser también una lúcida advertencia a una modernidad que se puso de espaldas a la historia.

Daniel Hopenhayn

“Somos sólo una estrecha faja de tierra, casi un borde, somos más que nada una acumulación de esperanzas”

Es propio de las sociedades modernas, siempre abrumadas por su decadencia ética, practicar la devoción hacia esos pocos espíritus que aún parecen conservar los valores de la tribu. Bastiones de humanidad a los que no confiamos la tarea de gobernarnos, sino la de pronunciar con autoridad esas verdades imprescindibles que ya suenan a hueco en boca de la medianía. Luego podemos lamentar que en un mundo mezquino, inculto y alienado no haya quórum suficiente para llevar esos valores a la práctica, pero ese es un problema contingente: los valores permanentes todavía están ahí.

Fernando Castillo Velasco (1918-2013), qué duda cabe, se ganó el derecho a ejercer ese rol. Por sus dichos y por sus actos: el alcalde que organizó a los pobladores para construir la Villa La Reina con sus propias manos; el rector de la UC que condujo la Reforma sin quitarle un ápice de su vigor; el arquitecto que preservó estilos de vida comunitarios en una ciudad que se atomizaba; el demócrata que habló cuando había que hablar y que siempre antepuso la coherencia al cálculo. “Fernando Castillo, un ejemplo de hombre digno!”, rezó en su día un lienzo de la Brigada Chacón.

Pero a diferencia de otros ideólogos de la virtud, Castillo Velasco no fue un intelectual ni un asceta sino un hombre de acción, un Homo faber casi desde la cuna, hijo de gestores públicos (su padre fue alcalde de Ñuñoa, su madre dirigía la Cruz Roja) y de una época en que los saberes teóricos y prácticos se prestaban más atención que ahora. A ello cabe atribuir que, a la hora de proyectar mundos mejores, siempre haya procurado dejar constancia de los rigores y renuncias que entrañaba construirlos. Y es frente a esa dimensión de su pensamiento que este libro, a primera vista un compendio de reflexiones cargado al rescate patrimonial, acaso excedido en textos de circunstancias (y algo de eso hay), cobra sin embargo una vigencia desafiante: tan fácil resulta suscribir las críticas del autor a la sociedad que emergió de las últimas décadas como difícil discriminar si, a la hora de la verdad, estamos de su lado o de parte del mundo cruel.

UBICARSE EN EL TIEMPO

“Tal vez lo nuestro no sean incapacidades de los arquitectos, sino la falta de esa historia, de ese pasado, la incapacidad de surgir del ayer para proponer un mañana”.

Castillo Velasco entró a estudiar Arquitectura desoyendo a su profesor de dibujo del Liceo Alemán, quien le hizo notar lo que él ya intuía: “Yo dibujaba mal”. El defecto persistió en el tiempo, aunque su formulación fue ganando prestancia: “Nunca tuve la destreza en mis manos para transcribir las borrosas visiones de mi imaginación”.

Si el mal dibujante devino gran arquitecto fue porque su manera de encarar el oficio –asunto del que tratan las páginas más novedosas de este libro− se sustentaba en el mismo acervo cultural que lo haría destacar como hombre público. Sea que evoque sus aciertos y errores al diseñar la Villa Portales o las Torres de Tajamar (junto a sus socios de la célebre oficina Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro), o los modos de combinar la luz y la sombra que nos asemejan con Japón, sus razonamientos retornan siempre al punto inicial: la preocupación por enmarcar sus intervenciones del paisaje en una larga perspectiva histórica. Donde la historia de las formas, por cierto, sólo interesa como sedimento de la historia de los pueblos.

Ya en la primera entrevista del volumen, realizada por Adriana Valdés en 1971, Castillo Velasco consigna que los estilos arquitectónicos relevantes han nacido de la conciencia de todo un pueblo y no de imaginaciones caprichosas: “La arquitectura impuesta no ha tenido nunca trascendencia”. Católico y progresista típico de los años 60, afirmaba: “Es la Arquitectura, obra del pueblo, parte importante del camino de la redención humana”. Ideal de redención que, en directa sintonía con la teología de la liberación, se fundaba en la premisa de que “el hombre se constituye como sujeto cuando asume socialmente el riesgo y la responsabilidad de configurar sus propias formas de vida”. De ahí que, usando términos más actuales, Castillo Velasco haya sido un precursor de la autogestión en el aparato público, forma de organización que alentaba no por su eficiencia sino aun a costa de ella si fuera necesario: “Sería preferible equivocarse más, hacer las cosas más mal, pero que el producto viniera del impulso natural del pueblo y no de la imposición”.

De ahí también que el elemento primigenio de la arquitectura, como solía estipular, fuera la palabra. Porque el diseño de toda obra se inicia con el debate entre “lo que uno quiere hacer” y “lo que otros quieren que sea hecho”. “Sin la conversación, sin la disputa –violenta a veces− entre unas y otras reflexiones no se llega a estar preparados para concebir una obra fundamental. […] Y desde la palabra tienes que estudiar sociología, historia, tienes que ubicarte en el tiempo”.

Se entiende así que su gran batalla como arquitecto haya sido evitar que las ciudades “se transformen en espacios por donde deambulan las muchedumbres solitarias”, “una suma interminable de seres humanos cada vez más solitarios y ajenos a su entorno”. Antes incluso que la fraternidad, el bien a salvar era la comunicación, “esa que se establece a través de la palabra y de mirar el rostro” y que sería condición necesaria de todo ejercicio de emancipación colectiva. Por consiguiente, piensa en 1995, crear espacios donde la gente se comunique “no solamente por necesidad de comunicarse, es el gran problema de la humanidad hoy”. Reconstituir la continuidad entre el espacio privado y el público, tan bien cuidada por la arquitectura de las haciendas y del trazado original de Santiago, pero sacrificada cuando la construcción en serie tomó el camino fácil de suprimir los ámbitos externos a la vivienda. El desafío del arquitecto, entonces, consistía en imaginar esas escalas medianas donde pudieran combinarse “los bienes de la modernidad con los de la humanidad”.

La solución inmediata que promovió Castillo Velasco fue el condominio. La de largo plazo, sin embargo, implicaba dejar de “concentrar todo el quehacer humano al interior de los grandes centros poblados”. Proponía organizar el territorio a la manera de Francia, con pocas ciudades grandes y muchas localidades intermedias dotadas de gran autonomía para deliberar sobre su destino, “pegados a nuestro paisaje, al clima y a la más propicia actividad que nace del lugar”. Si enfocáramos el desarrollo en “una acción protagonística de los pequeños grupos”, sugería, tal vez podríamos “restablecer ese equilibrio entre el hombre y su medio, que es el gran atributo de la obra creada por Dios”. En 1983, al recibir el Premio Nacional de Arquitectura, presagió en su discurso que “las utopías de las mal llamadas naciones desarrolladas” sólo nos ofrecerían nuevas tecnologías y procesos cada vez más automatizados de gestión e información. Tender a una sociedad “que llene de sentido nuestro trabajo”, advirtió, nos demandaría concebir un modelo a escala humana, “fundado en las raíces culturales que surgen de nuestro pasado”. Como se ve, lo antiguo y lo moderno tuvieron siempre en Castillo Velasco un botín en disputa.

UTOPÍA Y SACRIFICIO

“Yo nunca he hecho las cosas solo”.

En 1964, el presidente Frei Montalva designó a Castillo Velasco –que ya militaba en la DC− como alcalde de la recién creada comuna de La Reina. Cuando asumió el cargo, se encontró con un decreto que ordenaba la expulsión de 1600 familias instaladas en sitios eriazos. Fue el momento de estrenar en sociedad su capacidad de gestión, su escasa paciencia ante la burocracia estatal y, sobre todo, su obsesión de erradicar los campamentos “sin hacinar a las familias en lugares anónimos, fortalezas de cemento y territorios amagados por la fealdad y un estrecho concepto utilitario”.

Como es sabido, el edil organizó a las familias para que construyeran sus propias casas, con los ladrillos que ellos mismos preparaban en el barro. De la nada misma, nació la Villa La Reina. “Muy poco se ha dicho sobre lo que es capaz de hacer el pueblo chileno cuando se le abren las puertas. Yo, como alcalde, no hice otra cosa que tener confianza en ellos”, recordaría en The Clinic el año 2008, entrevistado por Catalina May. Sea dicho que no todo resultó de acuerdo al plan original. Como a los pobres “se les hacen las obras sin una pizca de interés por la belleza”, Castillo Velasco encargó el diseño de las casas a sus alumnos de la UC. El resultado fue una bellísima propuesta que los pobladores, para desconcierto del alcalde, rechazaron de plano, exigiendo una más convencional. Y así tuvo que hacerse.

Casi de inmediato, tras la toma de la Casa Central de 1967, Castillo Velasco se convirtió en el primer rector de la UC elegido por la comunidad universitaria (y el primer rector laico). Ocupó el cargo hasta el golpe de Estado (dos meses antes, en julio del 73, Allende le pidió asumir como ministro de Vivienda, pero la DC no lo autorizó) y esos seis años fueron los más apasionantes de su vida, al menos de la pública. La mística de la Reforma, que involucraba a una institución capital de la oligarquía chilena en “el proceso histórico-cultural que vive el pueblo”, lo puso al frente de un radical experimento de democracia interna, libertad creativa y diálogo entre disciplinas. “No importaba tanto alcanzar un título, sino capacitar a una persona esencialmente culta, pero con la cultura propia”.

Fueron tiempos revueltos durante los cuales el rector demostró su vocación de “protector de iconoclastas”, como lo definiera su biógrafa Faride Zerán. Pero él se complacía en destacar que, pese a los conflictos, la palabra que definía su estilo de liderazgo era CONSENSO, así, con mayúsculas. “Los objetivos fundamentales de la política universitaria no han sido plebiscitados ni sometidos a la determinación de asambleas multitudinarias”, remarcaba. Entre los textos referidos a esta etapa (la sección más extensa del libro en cuestión) se cuenta una elocuente respuesta pública a la directiva de la FEUC, presidida por Hernán Larraín, que lo acusaba en páginas de El Mercurio de sesgar ideológicamente la conducción de la universidad.

Castillo Velasco tuvo una relación ambivalente con la retórica de la época. Percibía sus riesgos, aunque también cedía a la tentación. En 1970, por ejemplo, invita a enfrentar con mesura “un tiempo en que se dicen demasiadas palabras, en que se malgasta tan fácilmente el lenguaje con fines de propaganda o de autoafirmación”. En 2007, sin embargo, admite que en aquellos años “nos dejamos llevar demasiado fácilmente por un lenguaje utópico simplista”, al costo de ignorar “la fuerza y las intenciones” de quienes procuraban restaurar “las estructuras de poder anteriores a todos los procesos de cambio. Así sucedió, de manera paradigmática, en el Canal 13”.

Otras prevenciones fechadas en los primeros años 70 dan cuenta de esa grieta que el arquitecto vislumbraba entre las palabras y los hechos. “El tiempo más plenamente revolucionario –escribió− es el tiempo de la construcción de un nuevo orden […] no la hora de las banderas y de las barricadas, sino la de las herramientas de trabajo que permanecen quince horas al día en acción, sin ningún lamento, con disciplina y con rigor”. Y también: “Muchas veces hemos visto de aquellos que más hablan de la revolución, que a la hora de los golpes y del choque son los más bulliciosos y los más encendidos, después, cuando llega el momento de construir, se van quedando atrás y critican la lentitud del proceso”.

Más allá de la abnegación que se le puede reclamar al militante, Castillo Velasco hizo notar muchas veces el “sacrificio de expectativas” personales que implicaría reorganizar la vida social desde una mirada más comunitaria. Su insistencia sobre el punto trasluce la aprensión de que admirar ese proyecto se parecía demasiado poco a asumir sus exigencias, que eran, nada menos, las de “una revolución cultural”. Concretamente, “un modo diferente de apreciar la disciplina, los sacrificios y los logros. En definitiva, abandonar el espejismo del ‘bienestar’”.

“Disciplina” y “sacrificios”: palabras tan frecuentes en el léxico de este progresista como sospechosas para el progresismo actual, que las identifica con el garrote del adversario. Y en efecto, Castillo se refiere con ellas a la necesidad de resignar una parte de la autonomía individual en favor de la libertad colectiva, autolimitada a su vez por las condiciones que plantea el entorno natural que esa comunidad habita. No hace falta subrayar el conflicto evidente entre este ideal y aquel del sujeto moderno que moldea su propio destino y no el que prescribe su tribu ni el que brota de su suelo. “Cultura no es otra cosa que desarrollar los sueños colectivos”, dice Castillo Velasco y cualquiera repetiría con él. Pero necesitamos más tiempo para pensarlo al entender que esto significa “una revisión profunda de los sentidos de la libertad y, correlativamente, la necesidad social de descubrir formas de autodisciplina y de aceptar los sacrificios compartidos, que son el reverso de todo auténtico proceso de liberación”.

PLEGARIAS DESATENDIDAS

“No podemos aceptar resignadamente un descenso en el nivel del ideal humano para lograr el bienestar. Sería perder la razón de ser de la sociedad y, tarde o temprano, el absurdo se apoderaría de las vidas y las conciencias de los habitantes”.

Si hasta 1973 es posible visualizar a Castillo Velasco tratando de conjugar tradición y modernidad a su manera, pero en sintonía con los tiempos, entrados los años 80 sus ideas empiezan a verse arrinconadas en la trinchera del disidente.

Tras cuatro años de exilio en Cambridge y Caracas, en 1978 regresó a Chile para dedicarse, entre otras cosas, a construir los condominios que se conocieron como Comunidades Castillo Velasco. La ciudad, sin embargo, ya tomaba el camino contrario: sacarle el máximo rendimiento a cada terreno y reducir al mínimo los espacios comunes. “La destrucción real –dirá años más tarde− comenzó con la dictadura cuando declaró al suelo urbano una mercancía de libre uso. Hasta antes, la ciudad tenía capacidad para ser planificada”. Y en una de sus últimas entrevistas: “Hemos perdido totalmente la ética, porque en un porcentaje muy grande los arquitectos son verdaderos esclavos del interés económico y de gente tremendamente inculta”.

Con las universidades públicas no ocurría algo mejor. “Se pretende preparar seres que no piensen un minuto en los problemas sociales. Se intenta crear eficientes ‘esclavos’ de su profesión”, declaraba Castillo Velasco en la revista Análisis, su tribuna de opinión en los 80, cuando la dictadura promulgó la Ley General de Universidades, el año 81. ”Un asesinato a la cultura, una vuelta de espaldas a la historia”, agregaba, anticipando que “la calidad docente será necesariamente pobre”. Al año siguiente expresaba su temor de que “la juventud universitaria de hoy exprese en los años venideros toda la pasividad intelectual que las autoridades pretenden inculcar en la mente de Chile, para hacer más duradero el proyecto cultural, político y económico”.

Quedaba en pie la política, si bien las decisiones de la futura Concertación lo sometieron desde el comienzo a sentimientos encontrados. Por un lado, deploraba la desconfianza del movimiento social hacia los partidos y se oponía a la vía violenta; por el otro, criticaba la exclusión del PC (“los comunistas chilenos, en mi experiencia personal, jamás han fallado en ser leales colaboradores”) y los tentativos acuerdos de amnistía: “Las heridas que ha sufrido Chile, que son demasiado graves, van a subsistir para siempre, si no se establecen los métodos de investigación y de justicia que castigue los culpables”. Partidario de forzar la rendición del régimen por la presión popular, renegó de todos los caminos que accedieran a legitimar la Constitución del 80. Días después del triunfo del No, eso sí, se declaró “muy contento de haberme equivocado”, aunque volvía a equivocarse al rematar su columna con este mensaje a Pinochet: “Su Constitución perdió sus últimos vestigios de vigencia. Esas letras muertas son suyas y se van con usted”.

Sus intervenciones públicas de los años 90, como puede adivinarse, constituyen una retahíla de plegarias desatendidas. Sin desconocerle virtudes a los gobiernos de su coalición, constata que “no existe una política social y económica que haga al pueblo protagonista de sus actos”; que las políticas de vivienda trasladan a la gente a bloques periféricos sin importar sus lugares de trabajo ni sus vínculos sociales; que la vegetación precordillerana está siendo arrasada con sendos perjuicios para el aire de la ciudad (en respuesta a lo cual impulsó, otra vez como alcalde de La Reina, la creación del Parque Mahuida); o que nuestra arquitectura de punta es un triste ejercicio de enajenación: “Tapamos los edificios con vidrios de colores importados, montamos en aluminio, que tampoco tenemos, y creamos estos edificios espejos de un cielo que no refleja nada, porque si hubiese nubes como las de Nueva York lo comprendería. Aquí se hacen los ‘edificios moles’, de hormigón y todo tapadito con vidrio. ¡Qué sentido tiene eso, qué valor tiene para las futuras generaciones, para la comprensión del espacio en que vivimos!”.

En marzo de 1994, para entusiasmo de unos y nerviosismo de otros, Castillo Velasco asume la Intendencia de la Región Metropolitana y se aboca a crear un plan de desarrollo para la región. Entretanto, propone subir a cuatro dígitos la restricción vehicular e incluir a los autos catalíticos, pues el acceso a la calle no podía depender del bolsillo. La propuesta no es materia de consenso. Proyecta un ferrocarril hacia Talagante y San Antonio para vertebrar la región, idea desestimada porque los ingresos no redituarían los costos: “Es una mirada muy mezquina, demasiado tecnificada. Hay que entender los valores profundos de las obras humanas que cambian las formas de vida”. En septiembre del mismo año, renuncia a su cargo como medida de presión, luego de que el Ministerio del Interior no autorizara a la marcha conmemorativa del Golpe organizada por el PC a pasar frente a La Moneda. Calcula mal: de inmediato, Frei le acepta la renuncia.

Seguramente, algunos lectores encontrarán en este libro los vestigios de utopías que la globalización y la revolución tecnológica dejaron atrás, y otros, una certera defensa de valores irreductibles que la política desestimó antes de tiempo. El mal momento de las democracias occidentales, incapaces de generar identificación, o el desacomodo de los Estados frente a comunidades locales que piden mayor incidencia sobre su suerte, son antecedentes que podrían tomarse en cuenta. “La autoridad se destruye”, escribió el rector de la UC en 1969, “cuando quienes la detentan no confían en los gobernados. […] Ese estilo de ejercer la autoridad está en crisis. No la autoridad”.

Quienes aborrecen el paternalismo estatal, asimismo, deberían suscribir las palabras del intendente en 1994: “Cuando llego a visitar a los alcaldes de las distintas comunas, tienen un largo listado de petitorios, como si fueran niños chicos que le piden al papá alguna cosa. Este sistema paternalista tiene que terminar. Tienen que darse los recursos directamente a las municipalidades para que ellas hagan sus proyectos y los presenten”. El viejo alcalde de La Reina, suponemos, también encontrará respaldo en filas conservadoras, a juzgar por esta premonición lanzada en 2004 sobre los efectos de nuestra política habitacional: “Sufriremos, en mayor medida que la situación actual, las consecuencias de la desintegración social y la pérdida de los valores de la familia como el núcleo inicial más importante dentro de la estructura social de nuestro país”.

El fundamento detrás de esas observaciones no puede ser más contemporáneo: hay que darle autonomía a la gente para que construya su propio futuro. El complemento no lo es tanto: darle autonomía es ayudarla a organizarse, cada uno por su cuenta no funciona. Así pensaba un idealista tan pragmático que resumía en apenas una frase su ideal de lo público: “No quiero imponer tantas normas, sino impulsar voluntades”. Y en otra más breve aún: “Que las personas cuenten”.

Fernando Castillo Velasco. Proyectar en comunidad

Edición: Elisa Silva Guzmán

Ediciones UC, 2018, 370 páginas

“HACER LAS COSAS BIEN”

Entrevistado en 2011 por Miguel Laborde, y ante la pregunta final “¿Algo que quede en el tintero?”, Castillo Velasco respondió:

“Es tan importante hacer las cosas bien, tratar de hacer las cosas lo mejor posible… Con esto de Hidroaysén he recordado mucho la central Los Cipreses en la que participé: fui viendo cómo avanzaba el camino hasta llegar a un lugar inaccesible en la montaña, nos tenían que remolcar al principio para llegar y surgió una hermosísima laguna entre los cerros; luego, las casitas alrededor, con el sentimiento de estar haciendo algo útil para el país. Fue un proyecto que se inicia luego de estudiar el interior de la precordillera, más adentro y más arriba, grandes ingenieros investigando la montaña sobre los 2000 metros, amigos de infancia como Arturo Mackenna y Pierre Lehmann buscando estrategias para el futuro energético del país… No veo algo así ahora, sino una empresa que pretende una transformación muy radical de un paisaje, y personas que reclaman y no aceptan ninguna intervención de los paisajes por proyectos de energía. Son dos extremos que sólo pueden dialogar si se acercan con un espíritu de hacer las cosas lo mejor posible”.