Cultura

8 de Marzo de 2017Adelanto de “Violeta Parra: la guitarra indócil” de Patricio Manns: El día en que la nueva canción chilena pasó el susto de sus vidas

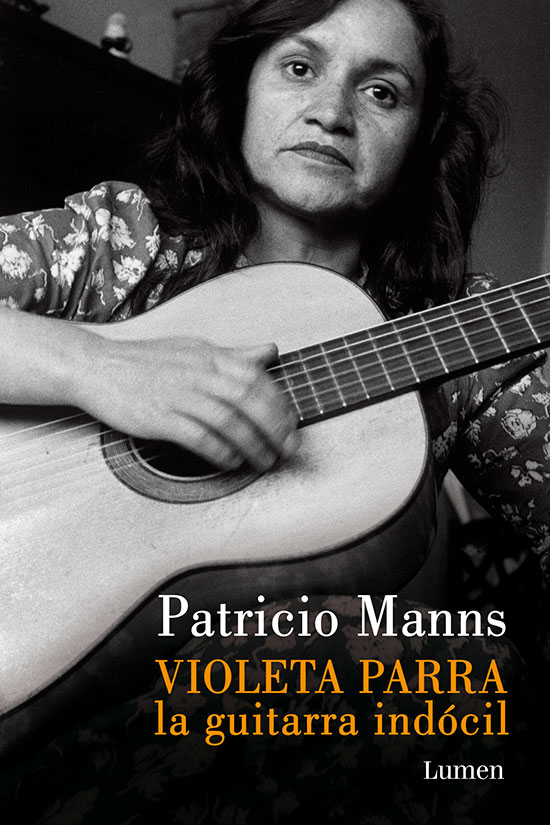

En la primavera de 1966, Violeta Parra, Patricio Manns y otros integrantes de la Nueva Canción Chilena viajaban desde Chacalluta a Santiago en un avión. El trayecto, que no debía sufrir inconvenientes, terminó poniendo en vilo a los músicos. Una serie de problemas en el aterrizaje hicieron temblar a todos, menos a Violeta. El cantautor y escritor Patricio Manns iba al lado de ella, y tenía miedo. Eran amigos y habían compartido más de una gira musical. Años después, en 1977, ya estando en el exilio en Francia, él recordaría esta anécdota y varias otras en el libro “Violeta Parra: la guitarra indócil” que se vendió como pan caliente. Cuando se cumplen cien años del natalicio y cincuenta del suicidio de Violeta, el sello Lumen lo reedita, con algunos ajustes menores, como se publicó la primera vez con el breve prólogo que hiciera Raúl Zurita. Acá, presentamos un capítulo íntegro de este texto, que permite adentrarnos en la personalidad de la Violeta y su mirada frente a la muerte.

CONCRETAMENTE, EN EL AIRE DEL CREPÚSCULO MORTAL

Cuando nos dirigimos hacia la escalerilla del avión, una voz comentó, de manera que todos la oyéramos:

—Si caemos hoy, se acaba la canción chilena.

Era mitad de noviembre de 1966, sobre la pista del Aeropuerto de Chacalluta, en el extremo norte de Chile. En la mitad de la hermosa mañana reverberaba el sol trasmitiendo sus fuegos crecientes. Sólo la vastedad de las arenas circundantes entornaba el aparato cuyos motores encabritaban el aire. Un vago olor a petróleo quemado se unía singularmente al aroma del café bebido con apresuramiento. En el desierto no hay pájaros matutinos enredados en la despedida. Se puede adivinar el gran silencio más allá de las explosiones y sobresaltos del motor.

La delegación ocupó sus plazas a bordo mirando con cansancio y vagas reminiscencias a través de la ventanilla. En efecto, si allí no estaba «toda» la canción chilena, por lo menos había una buena parte de sus representantes, mezclándose los puristas a los tradicionalistas, los costumbristas a los comprometidos. En general, eran nombres muy conocidos del público y algunos de ellos tenían resonancia internacional.

El anquilosado DC-3 levantó vuelo poco después de las 11:00 horas. En condiciones normales, un aparato de esa clase, llamados «de itinerario», cubría el trayecto hasta Santiago en dos o tres horas, pero al nuestro lo designaban como «El Caletero», porque tocaba en seis aeropuertos de la zona norte antes de descender sobre la losa de Cerrillos. Como de costumbre, Violeta estaba de excelente humor. Caminaba por el pasillo de arriba a abajo, hacía bromas en alta voz, preguntaba, contaba, cantaba, bajaba a tierra en cada uno de los puntos de recalada. Más tarde miraba pensativa el paisaje, ora costero, ora cordillerano sobrevolado por la máquina hasta que, finalmente, agotada, se instaló con la cabeza echada atrás y cerró los ojos.

Noviembre es primavera en Chile. Los días son apreciablemente más largos y cálidos que en el crudo invierno precedente, pero aún, en la cordillera, campean largas lenguas de nieve, últimos vestigios de la radiante masa blanca que la cubre ocho de los doce meses del año. Tras una jornada fatigosa y tensa, estábamos en el cielo de Cerrillos —el aeropuerto que recibe los vuelos nacionales— alrededor de las 20:00 horas. La delegación comenzó a preparar sus equipajes para saltar a tierra. Violeta seguía sentada, esta vez a mi lado, tarareando alguna cosa en voz baja, con los ojos idos.

Di un golpe de codo sobre sus hombros para decir:

—Llegamos. Veo un profundo y reluciente bar allá abajo.

Los que no amaban particularmente los desplazamientos aéreos en nuestras filas se mostraban nerviosos e irritados por la desusada cantidad de despegues y aterrizajes realizados durante el día, gran parte de cuyas horas transcurrieron para nosotros a bordo.

—¿Cómo se llama? —preguntó.

«Dos se van, tres llegan».

—Entonces, ese es un hotel —dijo.

El piloto enfiló recto sobre la penumbra apenas iluminada de la pista de asfalto. Deslizó su aparato casi a ras de suelo, y luego, cuando todos esperábamos la pequeña sacudida del contacto con tierra, sentimos que el DC-3 volvía a elevarse.

Nadie atribuyó importancia al hecho. Tomamos altura y describimos un amplio círculo.

Durante un buen rato, la cordillera quedó frente a la ventanilla, a mi derecha. Aún había relumbrones rojos de sol en las cumbres más altas. El círculo se cerró media hora más tarde, otra vez frente a Cerrillos. El avión descendió. Repitió matemáticamente la misma operación y tornó a elevarse. Un aire de inquietud se filtró en nuestras filas.

—¿Cómo era? —preguntó sorpresivamente Violeta.

—¿Qué cosa?

—La canción.

Porque cuando no

s aprestábamos a despedirnos de Arica, puerta norte de Chile, la noche anterior, nos correspondió compartir un mismo camarín y le había mostrado una canción nueva, escrita poco después que Ángel me obsequiara una pequeña escultura en arcilla de Violeta, prácticamente abandonada en un rincón de «La Peña» cuando la figura cayó de sus manos estrellándose y partiéndose. Representaba una mujer, sentada a horcajadas sobre una banqueta. Un largo vestido campesino cubría sus piernas entreabiertas, mientras tañía su guitarra. Al caer, el brazo izquierdo y la guitarra desaparecieron; el derecho se curvaba sobre un instrumento invisible. La cabeza echada atrás y la boca abierta en la actitud del grito, sufrió también por el impacto, y a través de esos labios convertidos en un círculo doloroso y tenso, uno podía ver nubes y estrellas a través del orificio abierto en la nuca. La bauticé «La guitarrera que toca» y le conté a Violeta que esa canción era mi principal y personal impresión sobre lo que aquella sufriente imagen de mujer crispada y rota sugería. Susurré algunos compases llevando el ritmo de la tonada con las manos sobre brazales del asiento.

A mi derecha surgió de nuevo la cordillera, esta vez más oscura, sin ramajes de sol. Las lenguas blancas se hacían ahora menos perceptibles y había como un presagio negro en las aristas de las pálidas agujas fulgentes elevándose frías. La delegación estaba inquieta. Una voz preguntó al encargado del grupo qué pasaba. Él dijo:

—Tampoco lo sé.

Alrededor de cuarenta minutos más tarde nos encontrábamos otra vez en posición de aterrizaje. Pero nos percatamos de algo anormal: volábamos sobre otro aeropuerto: el campo militar de Tobalaba, ubicado al pie de los faldeos cordilleranos. La pista se extendía completamente vacía y algunas magras luces de señalización trazaban en el suelo un estrecho camino parpadeante. El avión lo recorrió prácticamente entero sin rozar tierra y frente a los techos de las primeras casas debió encumbrarse como en las ocasiones anteriores.

—No le cambies una sola línea —dijo Violeta—. Está muy bien así. Está perfecta así. Me gusta. Canta más.

Yo cantaba despacio. Ya era de noche y cuando el aparato remontó hasta más arriba de las cumbres, vi lo sobrenatural: una comba amarilla que venía surgiendo detrás de los picachos más distantes, desde la línea de un horizonte cortado por una dura y extensa forja de estalagmitas. Pero no dije nada. Cantaba.

Nuestro sobrecargo de a bordo cogió el micrófono y pidió que nos calmáramos.

—Todo está perfectamente bien —dijo—. El comandante les ruega conservar sus asientos. Tenemos un pequeño problema de fácil solución.

Alguien preguntó:

—¿Por qué nos trajeron hasta Tobalaba en lugar de aterrizar en Cerrillos?

—Ya ocupamos nuestro tiempo de descenso en Cerrillos —explicó el funcionario—. Se espera otros aparatos, de ahí nuestra transferencia a Tobalaba. Es un asunto completamente rutinario.

Podíamos ver Santiago iluminado por completo, con aire de ciudad normal, a las 10 de la noche. La delegación tornó a sentarse abrochando sus cinturones de seguridad. Un sollozo relampagueó adelante, pero fue contenido de inmediato. Un brusco silencio se instaló, como un pasajero más, en el avión. Los ojos miraban con insistencia hacia la puerta cerrada que daba a la cabina de mando.

—Algunos han sacado ya sus cuentas —dijo Violeta, repentinamente, siempre en voz baja, señalando a nuestros compañeros de viaje—. Lo que hay que dejar, es decir, lo que hay que perder. Yo no tengo ni casa ni amores. Mis hijos están grandes y pueden seguir solos. Mi carpa se la lleva el viento cualquier día. Además, no me pertenece: vivo de prestado.

El cuarto intento de aterrizaje agregó algo más funesto a nuestras premoniciones: mientras recorríamos la pista de Tobalaba, otra vez a ras del suelo, percibimos con toda claridad las siluetas de las ambulancias hospitalarias y los carros del Cuerpo de Bomberos, estacionados a ambos costados del campo. Además, una muchedumbre: quizás, cinco mil personas. Muchos policías y muchos funcionarios y operarios. Como antes, el avión se vio obligado a decolar. La histeria hizo presa de los pasajeros y se lloraba ya sin desembozo.

—¿Eres feliz? —me preguntó Violeta.

—No escribiría —repuse, convencido.

Luego de un silencio:

—Hay un poco de verdad —murmuró—. La gente que nos escucha o que nos lee, en realidad, escucha o lee nuestros sufrimientos. A lo mejor nos busca para sufrir también un poco, de algún modo nuevo. Porque no todo el mundo sufre de la misma manera. Ellos no comprenden bien qué es lo que nos sucede, y muchas veces, nosotros no comprendemos bien qué es lo que les sucede a ellos; pero se acercan como un niño al fuego, presintiendo que pueden quemarse las manos y sin embargo, tocan.

—¿Quieres ver algo hermoso?

—Ya lo veo.

Y contemplaba absorta, abiertos sus ojos oscuros, como deslumbrados, como una niña morena de largo pelo negro y una suave sonrisa bella, dulce y blanca. En su rostro campeaba la luz más plácida y la serenidad más contagiosa.

—¡Qué extraña es esta mierda! —pensé—. Nunca había reparado en que era tan extraña.

Se inclinó y limpió el vidrio con la mano.

—Yo no sé de qué se quejan —comentó, rechazando los sollozos y ciertos gritos contenidos que inundaban el aire.

La luna había salido por fin completamente. Un gran disco amarillo fulgurando contra un cielo profundamente azul, azul oscuro. Abajo, sobre la derecha, picos de piedra agresiva, hondonadas sin fondo, aridez desamparada y fría, negra y misteriosa.

Estaba ahora el comandante en persona frente al micrófono:

No se encuentran ustedes en peligro mortal —dijo su voz. —Sólo hay un desperfecto en el tren de aterrizaje. Si en el próximo intento no alcanzamos éxito, agotaremos el combustible en el aire y descenderemos sobre el vientre de la máquina. Guarden la calma, sigan estrictamente las instrucciones de nuestro sobrecargo y nuestras auxiliares de vuelo y respeten todas las medidas de seguridad. Aquellos que deseen tranquilizantes pueden solicitarlos al personal.

Sospecho que Violeta oía perfectamente pero su rostro no acusó la menor emoción; al menos, la menor preocupación, el menor interés. Estaba mucho más atenta a la visión fantástica del exterior porque cada vez que nos elevábamos recobrábamos el crepúsculo. El espacio era más claro, más límpido arriba y la luna bañaba todo en olas de pálida agua amarilla y transformaba, por contraste, la pétrea cordillera en azules aristas deslumbrantes. Recuerdo vagamente su monólogo que mencionaba también radiantes cosas: unas lunas iguales brotando desde la raíz misma del trigo, un círculo dorado y desvaído entornando las casas humildes de su pueblo natal, el amarillo ladrido de un perro campesino, el fulgor de una oquedad azul ensanchado sobre los techos de las casas. Al final, tocó mi brazo para arrancarme de una asombrada abstracción:

—¡Despierta! —me dijo—. ¿Escuchaste lo que acabo de decir?

—No muy bien.

—Dije: en mis dominios no se pone la luna.

—Estás muy nocturna —murmuré con inquietud. Me miraba riendo:

—¿Por qué no te asustas?

—Estoy asustado.

—Demuéstramelo.

—No puedo.

—Imposible —dijo—. Tú sabes expresar cosas. ¿Cómo no vas a saber expresar el miedo?

Cada vez más intranquilo, volví la cara.

—Y tú, ¿por qué no te asustas?

Se rió sinceramente. Después volvió a limpiar la ventanilla arrebujándose en su chal. Se quedó pensando un largo rato. Y después todavía:

—La muerte no es tan importante como la vida —repuso. —La gente sólo se asusta si no ha sembrado nada.

VIOLETA PARRA:

LA GUITARRA INDÓCIL

Patricio Manns

Prólogo de Raúl Zurita

Lumen, 2017, 120 páginas