Cultura

28 de Septiembre de 2018Columna de Agustín Squella: A la atención de quien corresponda

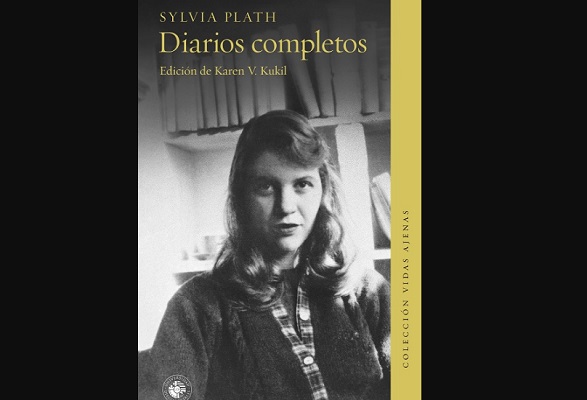

¿Puede emitirse un juicio público acerca de un libro de 899 páginas si se llevan leídas apenas 200? Eso es lo que me propongo hacer en este instante a propósito de los “Diarios completos” de la escritora norteamericana Sylvia Plath, publicados recientemente por ediciones de la U. Diego Portales, el mismo sello que a inicios […]

¿Puede emitirse un juicio público acerca de un libro de 899 páginas si se llevan leídas apenas 200?

Eso es lo que me propongo hacer en este instante a propósito de los “Diarios completos” de la escritora norteamericana Sylvia Plath, publicados recientemente por ediciones de la U. Diego Portales, el mismo sello que a inicios de este año, o quizás a fines del anterior, publicó otro gran título –el “Diario” del cineasta Raúl Ruiz-, al que sentí también como el libro chileno del año. Ahora tengo dudas, porque otra obra del mismo género –un diario- tiene ahora no la gran extensión (el libro de Ruiz fue editado en dos tomos), sino la importancia, el impacto, la contundencia de una obra a la que uno se atreve a adjudicarle esa categoría. Una categoría –la de mejor libro del año- que suena bastante convencional, pero que, en ambos casos, no tiene que ver con el número de páginas, ni la cantidad de lectores, ni el lugar que ocupa en los rankings de los más vendidos. Una categoría que alude más bien a un libro único, irremplazable, portador de lo que se percibe como una aplastante singularidad.

¿Por qué nos gusta leer diarios como esos? ¿Qué extraño deleite puede haber en asomarse a la existencia de otro ser humano en la exacta medida en que esta transcurre y se confiesa? ¿Se trata de un acto de voyerismo? ¿Es solo curiosidad? No es que yo sea un lector especialmente interesado en el género, pero cada vez que he leído uno de ellos, y así se trate de escritores tan distintos como Julio Ramón Ribeyro o Sylvia Plath, lo que siento es que el texto alcanza una altura humana que no tiene que ver con la naturaleza intimista que lo acompaña. Leyendo diarios no sabemos de otro, o no solo, sino de uno mismo, de todos, como si una sola voz –la del autor- sonara como una suerte de coro de la completa humanidad.

Los diarios tienen algo solidario, como si fueran piezas de una fraternidad universal. Está también el hecho de que suelen ser obra de escritores profesionales, y estos, si son buenos, ven bien para escribir justo (como decía Fernando Pessoa) y son capaces, casi sin proponérselo, de expandir su inteligencia y su sensibilidad mucho más allá de sus propias y personales experiencias. Hay algo en los diarios que se parece a la trascendencia, o, mejor, a la contra trascendencia, porque si te llevan a algún lado no es al más allá, sino al más acá.

Ya en la entrada 33 de los Diarios de Sylvia Plath tomé el lápiz y empecé a marcar todo aquello que por cualquier motivo me producía una especial emoción, y a veces hasta un estremecimiento. Vuelvo ahora sobre las páginas iniciales del texto y me doy cuenta de que debí tomar antes el lápiz, por llamar de ese modo a los pésimos bolígrafos que por un módico precio adquirimos en los quioscos de diarios y revistas, y que se niegan a escribir cada vez que uno intenta usarlos mientras lee tendido en la cama. Tomar el lápiz ya en la primera de las entradas, de julio de 1950, cuando la autora declara “tal vez no sea feliz, pero esta noche estoy satisfecha”. Para sentirse satisfecha esa noche (¿satisfecha es lo mismo que contenta?) a Sylvia Plath le bastó estar en “una casa vacía, la fatiga difusa y cálida tras pasar el día acomodando estolones de las fresas al sol, un vaso de leche fría con azúcar, y un plato de arándanos con crema”, para descubrir de ese modo, cuando tenía 16 años, que “ahora ya sé como puede vivir la gente sin libros, sin universidad”, o sea, sin nada de eso que se llama “cultura superior”. Vivir de los sentidos, nada más, porque son los libros los responsables de que a partir de cierta edad empecemos a concebir la vida como una tragedia. De allí que poco más adelante, en otra de las entradas, la autora ponga en duda de que “vuelva a descansar algún día en paz, bajo la luz plácida, lánguida y dorada del sol”.

Esas son algunas de mis marcas hechas en las primeras 200 páginas que tengo leídas de los “Diarios completos” de Sylvia Plath. Habrá más, sin duda, y me imagino que el bolígrafo agotará la pasta antes de que yo lo haga con todas las páginas del libro. Por otra parte, me imagino que no necesito dar ninguna explicación para publicar un comentario del libro antes de concluir su lectura. Pura ansiedad no más. Puras ganas de hacer sonar las alarmas. Solo el deseo de no perder un minuto en llamar la atención sobre un texto lúcido, inteligente y de una sensibilidad tan aguda como desbordante acerca de las cosas, las personas, las situaciones y las ideas que van pasando por la vida de una escritora que se describe a sí misma como “una mujer bastante presentable, bronceada, alta y estilizada”, pero también sombría, melancólica, angustiada, y, según ella, “egoísta, egocéntrica, celosa y sin imaginación para escribir alguna condenada cosa que merezca la pena”. Una mujer que no conseguía darse por satisfecha con la sola normalidad, es decir, con que “las tostadas lleven todos los días mantequilla”. Ella sabía bien que llegaría el día en que “no volvería a ver las líneas plateadas y oblicuas de la lluvia ni oler el perfume de los manzanos” y que lo que prevalecería sería el “deseo de las cosas que terminarán destruyéndome”, consciente de que el futuro se pierde del mismo modo en que lo hace “una pelota de tenis en la oscuridad”.

Sylvia Plath llegó a sentirse como “un junco quebrado cerca de la orilla del río”, y si bien dijo “querer vivir tantas vidas como sea posible”, vivió solo una, la suya, y de manera por lo demás muy breve. En 1963, cuando tenía apenas 31 años, murió por mano propia, que es el eufemismo para el suicidio. Había buscado empecinadamente la soledad y la introspección, dos actitudes que no sirven mucho para mantenerse a flote. Su sensibilidad siempre a flor de piel, expuesta, herida, cerró para ella toda vía posible de escape.