Opinión

10 de Enero de 2019Matías Celedón, escritor: “El anonimato y la reserva serán bienes preciados y habrá mercado negro en la periferia de las ciudades”

El hallazgo accidental de unas extrañas diapositivas obligó a Celedón a crear a Bob, el protagonista de El Clan Braniff, su cuarta novela, urdida entre imágenes y documentos. El puzle es ficción, no así las piezas. Bob es la chapa de un agente de la CNI aficionado a la fotografía que participó en el asesinato de Orlando Letelier en 1976. Ahora es 1981 y Bob viaja por Alemania y Estados Unidos sacando las fotos que algún día llegarán a las manos de su creador. Su jefe es socio de Marco Antonio Pinochet y su misión es trasladar un cargamento de cocaína. Su obsesión es no dejar huellas; su infierno, las que ya dejó. Desenredar esta trama, como explica acá, supone para Celedón la posibilidad de iluminar espacios interiores de la dictadura que hicieron escuela en la sociedad chilena y la determinan hasta hoy. Escritor de tiempos lentos (“lo contemporáneo está sobrevalorado”), también se pregunta por qué las voces literarias que han narrado los años 80 en clave autobiográfica se parecen tanto entre sí, y pondera un aspecto crítico de la identidad nacional: el costo que pagamos los chilenos por no decir las cosas a tiempo.

Daniel Hopenhayn

Una hija de exdiplomáticos, cuyo nombre se perderá en la transacción, le vende a un locatario del Persa Biobío una cajita de acrílico con quince diapositivas en su interior. Miden apenas 17 x 13 mm y no hay pistas sobre su origen. Quien se detiene ante ellas en el Persa es el escritor Matías Celedón (1981), autor de Trama y urdimbre, La filial y Buscanidos, novelas en que el destino se anticipa a los personajes. No siempre será así. Indeciso, el cliente le pregunta al vendedor qué muestran las imágenes. “Misterio”, le contestan. Piensa Celedón: ante la duda, abstente. Pero no se abstiene.

Una hija de exdiplomáticos, cuyo nombre se perderá en la transacción, le vende a un locatario del Persa Biobío una cajita de acrílico con quince diapositivas en su interior. Miden apenas 17 x 13 mm y no hay pistas sobre su origen. Quien se detiene ante ellas en el Persa es el escritor Matías Celedón (1981), autor de Trama y urdimbre, La filial y Buscanidos, novelas en que el destino se anticipa a los personajes. No siempre será así. Indeciso, el cliente le pregunta al vendedor qué muestran las imágenes. “Misterio”, le contestan. Piensa Celedón: ante la duda, abstente. Pero no se abstiene.

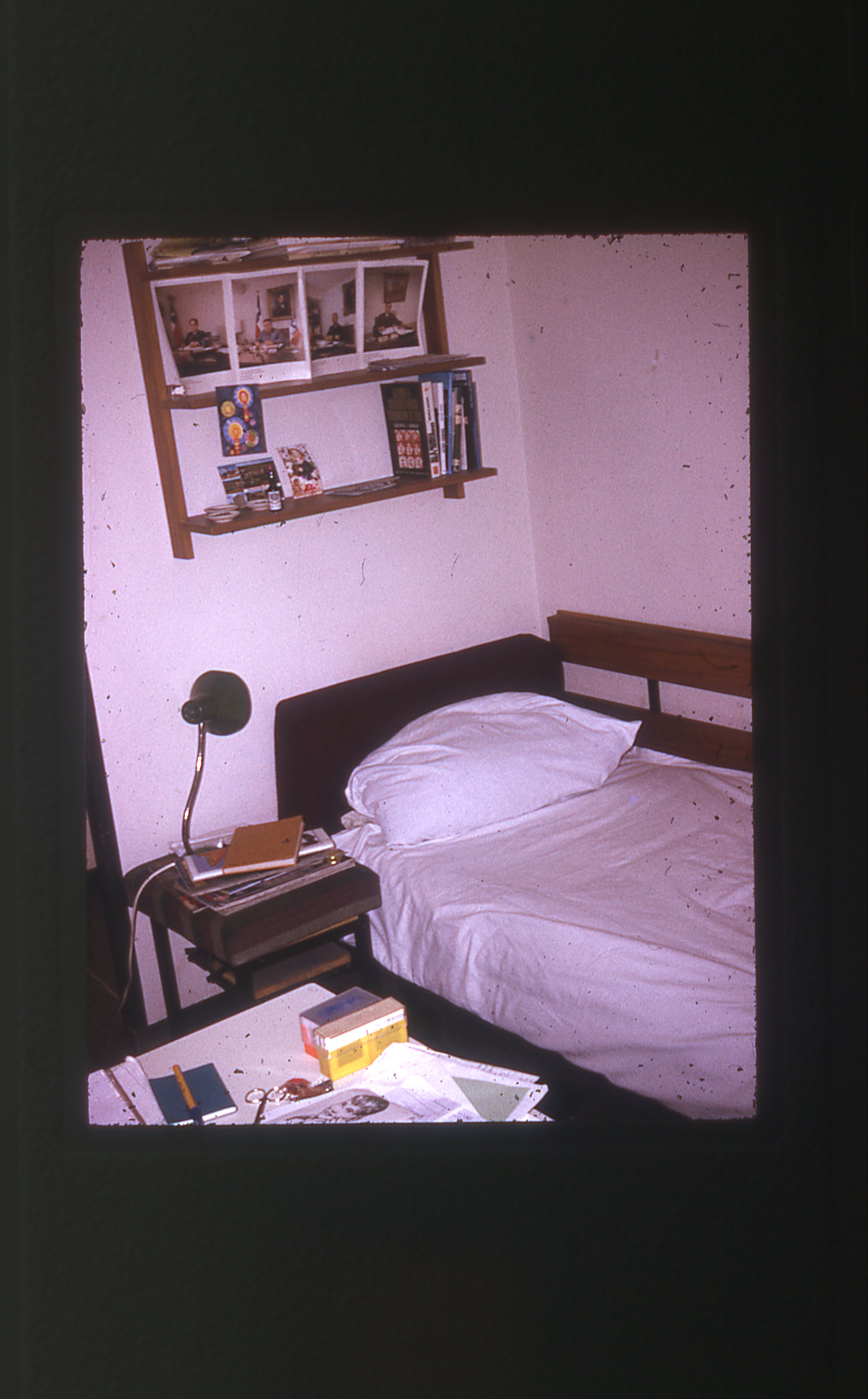

−Y cuando llego a mi casa a mirar las diapositivas, eran fotos muy particulares: unos exteriores raros, fiestas de disfraces, habitaciones solitarias, personajes que se repetían, mucha información para reconstruir. Hoy cualquiera le saca fotos a su pieza sin sentido aparente, pero entonces el rollo tenía 24 exposiciones y por lo tanto había un criterio de selección. Esas quince fotos habían sido sacadas por algo. Y de pronto, en la diapositiva 14, veo que un tipo tiene decorada su pieza con las fotos oficiales de los cuatro generales de la Junta. Cada quien decorará su pieza como le plazca, pero estar mirando por ese ojo de cerradura y encontrarme con esas fotos… le daban al conjunto un cierto aire de terror, digamos.

¿Esa fue la imagen que te abrió el camino?

−Claro, la del escalofrío: aquí hay que seguir tirando el hilo.

¿Y qué hiciste?

−Lo primero fue tratar de datar esas imágenes. Ir aproximando por modelos de autos, vestimentas, algunos vinilos, o el bolso del Clan Braniff, que era el programa de viajeros frecuentes de la aerolínea Braniff. Y al ampliar las diapositivas en altísima calidad, pude leer la señalética de un búnker y buscar en Google Images dónde se habían fotografiado carteles con esas palabras: era la Línea Sigfrido, donde el ejército nazi intentó contener la invasión de los Aliados. Así se fue trazando un itinerario que partía con unos bunkers destruidos en Alemania y terminaba en unos interiores de Los Angeles. Y al ir cuadrando movimientos y fechas, saltaron las operaciones en el exterior de los servicios de inteligencia chilenos: sus conexiones en Hamburgo, las que hubo entre Colonia Dignidad y la DINA, triangulaciones en consulados, ciertos personajes y viajes, en fin. Porque además algunas imágenes dejaban ver elementos oficiales, cierto tipo de ceremonias.

Todo eso desde unas diapositivas del tamaño de una estampilla.

−La mitad de una estampilla. Y esa parte es muy bonita: ampliar el detalle para ver un mundo que se expande desde esa abertura mínima, desde el macromundo que sugiere lo microscópico. Meterte en un universo que está contenido y que te va llevando de un punto a otro, a primera vista, por azar.

Para que quede claro, ¿esto es ficción o documental?

−Es una novela, una ficción. Articulada a partir de muchas piezas documentales verídicas que incluso están integradas a la narración, pero que son objeto de un montaje tendencioso.

No es que pretendas contar la historia exacta de esas fotos.

−No, esas fotos son el pie forzado, el hilo conductor que crucé con otras fuentes: archivos desclasificados, investigaciones periodísticas, libros que circulaban en la época, etc. Pero la historia que emerge desde ese cruce de evidencias ya forma parte de la conjetura.

PARANOIA Y RIGOR

Abordas la dictadura en su etapa menos visitada: después de la represión más dura y antes de las protestas.

−Y es cuando muchos de estos agentes quedan un poco a la deriva, después de todo lo que ocurre a partir del año 76: asesinan a Letelier en Washington, pierden el apoyo gringo, cae el Mamo Contreras, aparecen los Hornos de Lonquén. Y en mi caso, era una especie de ejercicio personal que tarde o temprano iba a tener que caer: tratar de articular un relato con la cantidad de fragmentos o esquirlas que hay de esos años, que son los años en los que yo, por generación, ingreso a la historia de este país. Pero no quería narrar esa nebulosa, que podía ser lo más fácil, sino meterme en ella y obligarme a seleccionar una narración lógica de ciertos hechos.

Distinguir un orden.

−Claro, porque hay muchísima evidencia disponible, pero la tarea de articular relatos con toda esa evidencia ha ido un poco a la zaga. O se ha concentrado en los personajes emblemáticos, individuales. Aquí el foco es qué pasó con estos otros agentes, dónde y cómo se diluyeron. Y el momento histórico de la novela corresponde a la génesis de esa escapatoria. Otros hicieron negocios hasta hace muy poco.

Y al escudriñar la trastienda de estos personajes, ¿qué querías descubrir? ¿Qué pista estabas siguiendo, en el fondo?

−Creo que el horror sostenido en el tiempo. Porque puedo entender la crisis, el momento de la gran fisura, pero es muy difícil comprender cómo se sobrelleva el horror cuando ya diste un viraje y no hay vuelta atrás. Incluso puede haber un intento de redimirse, pero no hay caso, ya quedaste fallado de fábrica. Y lo que sigue es, inevitablemente, verse arrastrado a una suerte de hoyo negro. Cuando vi La caída, la película sobre Hitler, me impresionó mucho la euforia de las últimas horas, la glotonería, la avidez, cuando el Titanic se está hundiendo y ya están en un trance de negación. Aquí puede que el Titanic no se hunda, pero ya no hay lugar para todos. Entonces la pregunta es cuál va a ser tu salida, si es que tienes salida. Hasta dónde se sostienen el honor, la lealtad, cuando tus superiores ya no te están apañando y probablemente te están vendiendo.

“Novela paranoica por excelencia”, dice la contratapa del libro.

−Es que si tú sabes que cometiste horrores y que fuiste un conchasumadre, te tienes que sentir perseguido, a menos que seas un psicópata. Sobre todo cuando ves que el mundo institucional te dejó a la vera del camino. Lo natural es sospechar que, por un flanco o por el otro, en algún momento van a venir por ti.

Este es un intento de acercarse a personajes que nos resultan muy desconocidos, ¿no?

−Pero que son justamente los que conocen, los que saben realmente qué sucedió y los que todavía están guardando secretos.

Te esfuerzas por comprenderlos desde un lenguaje radicalmente neutro.

−Por lo mismo que decías recién: son biografías tan incomparables con lo que uno tiene cerca que someterlas a tu sesgo ideológico puede ser un ejercicio histórico fallido, incluso injusto. A mí me resulta verosímil que este agente de la CNI haya podido tener una sensibilidad fotográfica, ¿por qué no? No soy complaciente con el tipo, no me apiado de él, pero partir desde el estigma no te lleva a descubrir nada que no sepas. A mí me gusta más aprender escribiendo que escribir sobre lo que he aprendido, y lo bueno de eso es que te obliga a visitar con rigor ciertos espacios, subordinarte a la evidencia. De hecho, en el registro neutro de El Clan Braniff están las huellas de muchas fuentes que se imponen trabajar desde la objetividad. Libros como Laberinto, de Eugin Proper −fiscal del caso Letelier− y Taylor Branch, o Asesinato en Washington, de John Dinges y Saul Landau. Textos de periodistas, como La delgada línea blanca. Hay todo un lenguaje ahí que tiene que ver con la evidencia, con la muestra de la información.

También rescatas al fotógrafo Leopoldo Vargas, que hizo esos famosos retratos de los generales de la Junta.

−Pero que antes fue el fotógrafo de Alessandri, Frei Montalva y Allende. De algún modo, al levantar información, se te van cruzando personajes con historias extraordinarias en un bando donde uno quisiera no encontrar nada extraordinario. Pero a través de esos personajes es que puedes conocer una cultura institucional. Es lo que pasó con el homicidio de Catrillanca: todos comprendimos que es necesario conocer de una vez esa cultura institucional. No hablar de eso, tratar de negarlo o de ponerle un candado, genera siempre consecuencias más graves: rencores tremendos, ánimos de conspiración, sedición, todo lo que sabemos. El disenso abierto, la fricción, el antagonismo es lo que mantiene andando las cosas. Entonces hay que estar dispuesto a entrar en esos espacios, en esa ajenidad.

Pero ahí empieza la discusión sobre los límites intransables. La idea de penalizar el negacionismo ha generado sentimientos encontrados en la izquierda, que no sabe si con esto defiende bien o ataca mal.

−Sí, pero justamente cuando las aguas están revueltas, es importante que surjan liderazgos claros para poner algunos puntos sobre las íes: “esto no se relativiza, con esto no se hace posverdad”. Lo que pasó con el ministro de Cultura fue un buen ejemplo. Ahora, para que estas cosas se sostengan, también tiene que haber en la izquierda voces capaces de representar una cierta mesura, cierta visión de largo plazo, o de estadista, como se decía antes. Una izquierda que al menos tenga claro por qué está diciendo lo que dice. A veces siento que la dinámica de las redes le dio demasiado margen a ese “no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso” de Caszely. Ante esa levedad, es importante que se escuchen voces que saben lo que piensan.

Pero la gente que se declara pinochetista también sabe lo que piensa.

−Perfecto, y tendrán que ofrecer interlocutores que permitan sostener un debate a la altura. Silenciar, instalar por decreto una visión histórica, es complejo. Se cita el caso de Alemania, pero esos fueron horrores inéditos a una escala planetaria y la penalización no ha impedido que surjan los neonazis. Me parece mejor estar enterado de lo que están haciendo tus enemigos que hacer como que no existen mientras ellos se mueven en las sombras, donde fermentan los delirios históricos.

Pinochet tiene dos apariciones en la novela, más perfilado hacia lo cómico o lo patético, tal como en general se lo ha abordado desde la ficción. ¿Será que es difícil agarrarlo desde otro lado porque nos cuesta comprender su maldad?

−No sé, yo no traté de hacer una caricatura. Es verdad que el encuadre es irónico, quizás porque la novela pretende enfocar cierta banalidad del mal. Y porque faltar el respeto es una especie de vuelta de mano que uno se puede permitir. Pero también le reconozco a Pinochet cualidades de astucia y de don de mando. Y tal vez con eso intento sugerir que este país, simbólicamente, sigue operando bajo el influjo de ese modelo de autoridad. O sea, la derecha se espantaba con las cuentas del Banco Riggs, pero sus propias conductas en otros ámbitos –y no sólo de la derecha− revelan que ese modelo de conducta se impregnó en los intersticios institucionales. Ese es el conflicto y eso es lo angustiante, más allá del individuo en cuestión.

Bob trabaja para el socio de Marco Antonio Pinochet, personaje menos grotesco que su hermano Augusto pero quizás mejor representante del aprovechamiento de la gente que pululó alrededor de la dictadura.

−Sí, hay mucha gente que sacó ventaja y usufructuó de este aparato. Y las redes no son azarosas, hay cruces familiares, militares, empresariales. Marco Antonio, su socio o el hermano de Jovino Novoa no aparecen en la novela porque se me ocurrió, son datos de la causa. Y si uno sigue la huella de ciertas empresas de transporte, de las mismas privatizaciones, lo que finalmente se trasluce en todo ese tipo de tratos es una forma de hacer, que en mi opinión tiene mucho que ver con el país que tenemos hoy.

¿Crees que el país viene de esa escuela?

−Creo que la omnipotencia que ese manto de oscuridad permitía terminó socavando cierto ethos del ser chileno. Yo heredé de mi abuelo un dicho que mi viejo siempre me decía: si los pillos supieran que ser honesto es buen negocio, serían honestos de puro pillos. Me parece que el legado ético de la dictadura pasa un poco por ahí.

También hay quienes dicen que tenemos idealizada la nobleza del Chile anterior a Pinochet.

−Sí, es verdad que uno idealiza el pasado y se pone grave con el presente. Cree que está viviendo el momento crítico de la humanidad en que se derrumba todo, y no es así. Por algo volvemos siempre a las lecciones de los clásicos. Pero sí creo que el proceso político de los últimos 40 años, que fisuró un poco a la generación anterior a nosotros, y del cual es muy crítica −pecando a veces de soberbia y desinformación− la generación posterior a nosotros, implicó una pérdida de inocencia. Y que eso efectivamente trastocó la escala de valores: la viveza se impuso y la palabra perdió valor.

Esa constatación deriva a veces en una frase bien tóxica: los de arriba son pillos porque todos somos pillos.

−Sí. Por eso me gustó mucho algo que dijo López Obrador cuando asumió el mando: las escaleras se limpian de arriba hacia abajo.

ARTES Y OFICIOS

Los escritores de tu generación, y un poco más grandes, han hecho este ejercicio retrospectivo a partir de sus propias biografías de infancia, sobre todo de los años 80. Aquí vas por la vereda opuesta.

−Sí… A ver, yo no tengo nada contra la primera persona, creo que la autoficción es un recurso narrativo y esa corriente tiene varias versiones, algunas muy interesantes. O sea, en ningún caso concibo este libro como una oposición a eso. Pero quizás sí me resulta sospechoso, como fenómeno coral, que tantos estén escuchando la misma música, por así decirlo. Porque es incluso una cuestión de sonido: es una misma cadencia, un mismo fraseo, hasta puedes distinguir un cierto uso de las comas. Es parecido a lo que ocurre con los periodistas de la tele, que usan las mismas entonaciones en sus notas y no tendrían por qué, si son periodistas distintos. Pero de alguna manera se oyen igual. Y con lo arduo y complejo que es el ejercicio literario, tratar además de acoplarse a una música ambiental… No me parece que esté mal, lo que no entiendo es para qué.

Siempre se forman tendencias…

−Por cierto. Y esa dinámica excede en parte a los autores: se empieza a acuñar un tema, se empieza a hablar en la academia, que también influye mucho en esto, junto con los medios y la industria editorial… Lo que me llama la atención es que mucho autor que puede tener un mundo interior alucinante elija acoplarse a eso. Pero bueno, el superyó que compartimos los escritores es muy traicionero y de pronto te hace pactar con el diablo a cambio de muy poco.

En esa tendencia a lo autobiográfico, quizás también influyó la necesidad de encontrar perspectivas distintas a las que puede aportar la generación mayor.

−Claro, la que estuvo ahí, la que vio sangre. Y ahí viene la pregunta: desde dónde me implico. Frente a eso, la narración autobiográfica es una herramienta a la mano y que yo respeto muchísimo si es el resultado de una pulsión personal. En este caso, quise llegar desde otro lado: desde lo que ha sobrevivido materialmente, y que ese material me obligara a pensar una forma narrativa para hacer la bajada de esa historia. Todo bien con mi vida, pero como escritor hay otros universos que me interesa explorar. Y la historia de Michael Townley y la Mariana Calleja puede ser fascinante, pero entiendo que en algún momento hubo nueve mil agentes en planilla. Entonces quiénes son ellos, cuáles son esas historias. Qué hace uno de esos tipos caminando solo con una cámara de fotos por un bosque de Alemania.

Sondear el Chile de esos años a partir de estas fotos te permitió moverte por muchos lugares.

−Eso era importante, porque desentrañar la locura de esos años, en el fondo, era meterse en la locura de la Guerra Fría en su amplio espectro. Y en lo que pudo ser eso para un chileno, que anda a saber en qué circunstancias se vio envuelto. Pero a propósito de lugares, hay otro aspecto que también me sorprende de algunas escrituras autobiográficas: que el parecido estético se extienda incluso a la escala de producción de las escenas.

¿Cómo así?

−Yo escribo guiones y entiendo que en la tele o el cine a veces hay que narrar historias de bajo presupuesto. Pero aquí, con tinta y papel, puedes meter a tus personajes donde quieras y construir lo que se te ocurra. Quizás esos espacios mínimos, intimistas, son más afines a lo autobiográfico, pero aún así me extraña que esa estética del recuerdo termine traduciéndose en una literatura que parece de bajo presupuesto, en una precariedad escénica que en otras artes obedece a restricciones de producción. Que el oficio sea rudimentario no implica que deba traspasarle esa cualidad a sus creaciones.

Los críticos te sitúan entre los escritores “experimentales” que toman riesgos. Y ganaste hartos premios con La filial (2012), experimental al máximo, pero en vez de aprovechar ese vuelo publicaste después dos novelas un poco más convencionales, Buscanidos (2014) y El Clan Braniff.

−Es que en ninguno de esos casos traté de buscar el riesgo, sino la mejor manera de entrar en esos universos que me interesaban u obsesionaban. O sea, lo experimental no es una decisión estilística ni estratégica, sino el hilo que encuentro para entrar en una historia. Y en ese sentido mis libros son más arcaicos que rupturistas, porque comparten una visión conservadora del oficio, del hacer, del trabajo con la materialidad. Por eso he tratado de homologar en la escritura los procedimientos de otros oficios. En Trama y urdimbre (2006), los de la costura, el trabajo de corte y confección. La filial, que parece súper excéntrica, se debe a su soporte que es la imprenta de tipos móviles, o sea la de Gutenberg. Y la escritura El Clan Braniff sigue los procedimientos de un oficio más oscuro, que es ser agente de inteligencia. Y la verdad es que he tenido bastante suerte con la recepción de esos libros, que perfectamente pudo ser más fría. Pero creo, o quiero creer, que me han tenido buena por el respeto al oficio que implican esos procedimientos, más que por ser novedoso. O sea, por tomarme el tiempo que toma la historia y no ser un hinchapelotas que está a cada rato diciendo “mírenme”.

Para un escritor que empieza, hoy día es muy difícil sin decir “mírenme”.

−Y estamos todos presionados por esta falsa necesidad de novedad que construyen las redes sociales. Pero en algún punto lo contemporáneo está sobrevalorado. El momento de la literatura, y del arte en general, y de lo que vale la pena, no es el momento del estreno. Es otro tiempo que pasa más lento. Entonces, más que el riesgo en sí, habría que valorar la demora en las cosas, el objeto que por lo menos se trabajó hasta que fraguó. Y también me gusta cuando autores actuales intentan una cierta reconciliación con aspectos clásicos del oficio de la narración, pero haciendo propuesta propia, haciendo un traspaso y un reflujo de esos viejos referentes. Eso puede ser mucho más contemporáneo que asimilar el registro de los hermanos mayores que han tenido éxito.

VER O ENTRAR

El Clan Braniff tiene una lectura paralela que es casi un pequeño tratado sobre la imagen. Las imágenes son la puerta de entrada a la historia pero a la vez imponen distancia, un enmarque frío de los personajes.

−Esa era más o menos la idea. Sabemos que la narración literaria, a diferencia del cine, te da acceso al interior de un personaje, a lo que hay detrás de las imágenes. En una película, eso sólo lo puedes elucubrar. Brando, por ejemplo, era un gran sugeridor, tú podías intuir qué estaba pensando incluso si se contradecía con sus acciones. Y lo que quería en esta novela era tomar elementos de ambos lenguajes para acceder a ese interior pero con la distancia con que encuadra la cinematografía. De algún modo el enmarque es eso, algo que te deja ver pero no entrar. El umbral, como símbolo, encierra esa doble dimensión: enmarca una puerta de entrada, pero te puede dejar, como en el cuento de Kafka, “Ante la ley”, afuera.

Pero con las imágenes actuales, como son millones y se sabe a qué corresponden, la distancia la impone la saturación más que el encuadre, ¿o no?

−No sé, porque creo que siempre ha habido más información de la que uno puede procesar. Por eso no me abrumo con el mundo digital, me gusta. Pero lo considero efímero, no sé realmente qué va a quedar. Por ejemplo −y esto sí que es arcaico−, yo sigo leyendo los diarios impresos porque todavía siento que la noticia que llega a imprimirse es la que va a quedar. Ese es el rastro material, la prueba tangible que va a quedar en el archivo. Esta misma novela, de algún modo, es como un tributo a ese principio de la huella táctil: la foto, si no la quemas, va a aparecer.

Reconozcamos que estas fotos tuvieron suerte…

−Pero si tú vas a los museos, los archivos y las colecciones están, y hay gente cotidianamente dedicada a esa pega invisible de actualizar la memoria. A mí me tocó hacer un trabajo en el Museo de Historia Natural y lo que más me impresionó es que nunca se iba a saber cuál era el patrimonio que había, porque los mismos protocolos de catalogación iban cambiando. Por lo tanto siempre ibas a estar actualizando, nunca se iba a terminar de recordar.

Eso con los objetos de la era analógica. El problema con la cultura digital es que todo se vuelve archivo al momento mismo de aparecer.

−Pero decir todo es lo mismo que decir nada, salvo escasas excepciones, y ese “salvo” es algo que dirime el tiempo. Y si me apuras, creo que de todo este flujo de imágenes lo que va a quedar son las formas, más que los contenidos.

¿Qué formas?

−Las formas de contar, cómo una época se narraba a sí misma. Como las stories de Instagram, por ejemplo. O los virales de Vice, que te muestran una secuencia de dos imágenes bastante generales, con un texto en negro, y después de ver eso muchas veces tú ya le crees a ese formato, aunque puede estar totalmente manipulado. Eso sí va a quedar: tú vas a poder decir “en esa época se contaban así las historias, bastaba mostrar una fábrica echando humo con cualquier cifra, y en el plano siguiente un pájaro tosiendo al lado de un tranque con petróleo con cualquier texto”. Uno va dimensionando con los años la paradoja de esa rapidez y lentitud del paso del tiempo: cómo se van cerrando ciertos arcos, cómo las cosas empiezan a vencerse per se. Pero siempre es difícil distinguir el sustrato de lo que empieza a permanecer, más allá de lo novedoso. Y creo que el desafío de uno como autor, o como artista −para mí la literatura es otra de las bellas artes−, tiene que ver con eso: con saber identificar la materialidad que permite dar cuenta de un instante, si es que.

Por dónde pasaban la aguja y el hilo en ese momento.

−Por ejemplo. Y cuál es el punto anterior al que tuvo que volver para avanzar al siguiente. La costura tiene también ese movimiento que implica ir hacia atrás. Recordar es volver a encordar, de alguna manera.

Aunque los oficios también están cambiando de forma.

−Bueno, yo estudié Periodismo y hoy día el periodismo se trata de otra cosa… De repente veo que un medio tiene una línea editorial en la versión impresa y otra distinta en Facebook.

¿Cuál será la verdadera?

−Eso me pregunto… ¡Desconfío!

¿Dónde está el espacio público?

−No sé dónde pueda estar, porque el espacio íntimo y privado ya está en todas partes. Creo que ese es el gran cambio. El paradigma estético de la época claramente es el autorretrato.

Y la paranoia ya no se alimenta de la oscuridad sino del exceso de transparencia.

−Sí. Pero yo creo que los hilos –y aquí soy fiel a la paranoia− todavía los manejan los invisibles. Por lo mismo, sospecho que en esta era de la exhibición y de los likes, el anonimato y la reserva serán bienes preciados, y habrá mercado negro en la periferia de las ciudades… Sí, tiene un valor que no se sepa en qué estás. Te da una libertad de acción muy valiosa: no estar preocupado de los otros. Porque el estándar de normalidad que fijan los otros a veces es paralizante. Además son unos otros que no existen, una entelequia muy rara…

Y más allá de las redes sociales, ¿relacionas esa paranoia ante los otros con alguna forma de ser chileno?

−Yo creo que el chileno se debate en el “lo digo o no lo digo”, “¿será mejor decirlo?”, y en esa gana siempre el no decirlo. Y ese no decir es un peso y un agobio cuyos efectos se dejan notar en todos los ámbitos. Porque es una ficción, una forma de decir “así me evito el conflicto” cuando el conflicto está latente. Y entonces crece. Es la misma cuenta que uno le pasa ahora a los años 90: “por no decir esto en su momento…”.

Por edad, eres de los escritores que se deslumbró con Bolaño, pero esa violencia sumergida en lo no dicho, que está en todos tus libros, recuerda más a Donoso. ¿Tu linaje psicológico podría ir más por ahí?

−No me puedo mandar las partes porque no he sido un gran lector de Donoso. Pero es cierto que podría compartir ese impulso de perseguir espacios o paisajes donde está presente ese peso de lo no dicho, pero que es evidente y que presagia una tragedia. Una tragedia que se vive y se revive muchas veces en la imaginación, y que te agobia y pasa el tiempo y cada vez te queda menos tiempo para resolverla. Y mejor no resolverla, mejor no te lo digo. Entonces te lo digo en el último minuto, y es terrible. Creo que eso está profundamente arraigado en el ser nacional. Es una especie de pesar que compartimos y que debería unirnos.

EL CLAN BRANIFF

Matías Celedón

Hueders, 2018, 201 páginas