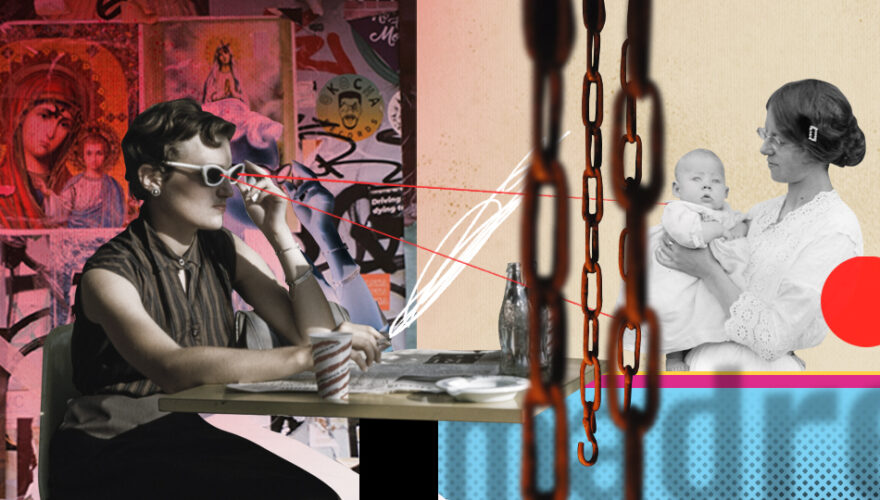

Yo, madre

3 de Mayo de 2022Ya vas a querer ser madre

Patricio Vera

Patricio Vera

Así me imaginaba yo, escribiendo libros completos, viviendo en una cabaña con frío y muchos perros. Yo quería hacer algo distinto. Yo tenía ambición. Y el problema está en que, en nosotras, la ambición es sinónimo de egoísmo, ingratitud. Soy egoísta porque no quiero criar.

Sus manos y sus pies son gordos. Los rollos se juntan unos con otros y casi no dejan ver la piel estirada, rosada y recién nacida. Estamos aquí por primera vez, o estamos aquí por primera vez para ella. Aunque no tenga recuerdos, no sepa quiénes somos y apenas pueda abrir sus ojos.

Somos invitados con mi pareja a visitar a una recién nacida. Es la tónica para él, y pronto va a ser para mí. Las conversaciones ya van girando en torno a los futuros hijes y las visitas de sábado por la tarde están destinadas a reuniones cortas y breves para no despertar a la guagua.

Veo de vuelta esas manos, esos pies. Escucho cómo el resto quiere tocarla, hacerle cariño, subirle el calcetín y abrazarla, tenerla cerca. Esa piel arrugada y ojos grises que aún no encuentran su pigmento definitivo les provocan ternura. Las voces del resto ser coordinan inconscientes para hablar más agudo y con un tono infantil.

Los padres sonríen hasta que las comisuras de los labios les duelen. No dejan que nadie más la tome aún. Es delicada, el proceso fue delicado. Duerme tranquila en los brazos de, para mí, una joven madre. Para ella, madre tardía. La maternidad debería haberle llegado hacía años, ella se retrasó y el reloj biológico se lo hizo más difícil.

Ella, de tres kilos, con pelusas de cabello en el cráneo, con sus manos y pies gordos, no tiene idea de nada. Yo, con mis brazos cruzados y piernas temblando, sudo. Me debería provocar algo positivo, amor, ganas de ser mamá. Me provoca claustrofobia. Miedo. El aire se hace más y más denso y lo único en lo que logro pensar es en que yo podré volver al departamento que compartimos con mi pareja y no tendremos que cuidar de nadie más que nosotros. Ese sentimiento me reconforta a pesar de que escucho algunas voces haciéndome la misma pregunta de siempre: “¿Y ustedes? ¿Cuándo?” Son sombras que me persiguen desde que tengo tres años y se me pasa la primera muñeca de plástico para jugar. Vestida con tela delgada y con un rostro de permanente satisfacción, las muñecas se me acumulan y se me caen al suelo una y otra vez. Prefiero tomar una escoba, aprender a doblar calcetines y mirar cómo se usa el martillo. Son bebés silenciosos, no emiten ruidos ni gemidos que se deben aprender a interpretar, pero aun así no las quiero. Sin embargo, el resto de mis compañeras de colegio católico pareciera ser que las desean. Sus padres les regalan nuevas cuando las antiguas no dan más de suciedad o les falta alguna extremidad. Y ellas sonríen como si fuera todo de verdad. Yo siento angustia, ¿será alguna vez mi turno?

Somos invitados con mi pareja a visitar a una recién nacida. Es la tónica para él, y pronto va a ser para mí. Las conversaciones ya van girando en torno a los futuros hijes y las visitas de sábado por la tarde están destinadas a reuniones cortas y breves para no despertar a la guagua.

Ella llora y grita por primera vez desde que llegamos acá. El resto se para a ayudar a la madre, mientras el padre ofrece cervezas a quienes no se animaron a la ardua tarea de calmar. Soy la única mujer sentada entre hombres. Las demás sintieron un llamado en su piel y se pararon a socorrer a este ser humano. Miro el reloj de muñeca que me acabo de comprar para ver la hora mientras dicto clases, y calculo que no sería tan desubicado irnos en cuarenta minutos más. Pienso que la guagua tiene que dormir, pienso que los padres se ven exhaustos y sus ojeras están tomando un tono amarillento. Pienso que no quiero molestar y que este mundo es completamente ajeno a mí. Intento mirar un punto fijo, pero me pierdo entre los gritos de la guagua. Sonrío. Veo el reloj.

“Ya vas a querer”, contesta una voz proveniente de la cocina, quien se pone un pedazo de tela al hombro y toma a la pequeña ser vivo de manera que su baba se adhiera al tuto y no a la ropa. “No, no voy a querer”, le respondo de vuelta, categóricamente para que entienda que no es la única persona que me ha soltado esta frase antes. No voy a querer. Porque no es que esté en contra del deseo que sienten algunas mujeres a ser madres, o de los hijes que están llegando al mundo. No. Como Lina Meruane expresa en su ensayo “Contra los hijos”, estoy en contra de la idea preconcebida por la sociedad chilena de que las mujeres existimos para procrear. Con muñecas en mano, cada una de mis compañeras soñaba tener una familia propia. Lo leían en libros, lo veían en la tele y lo escuchaban de sus mayores. Cuando sea grande quiero tener cuatro hijos, yo dos, pensar en cuántos niñes deseabas parir era parte de las conversaciones que se daban desde cuarto básico. No existía ni una sola persona que cuestionara el hecho de que estas niñas ya estaban pensando en tener niñes. Mientras que, del otro lado del género, hombres decidían a qué carrera se iban a dedicar. Así me imaginaba yo, escribiendo libros completos, viviendo en una cabaña con frío y muchos perros. Yo quería hacer algo distinto. Yo tenía ambición. Y el problema está en que, en nosotras, la ambición es sinónimo de egoísmo, ingratitud. Soy egoísta porque no quiero criar.

Ella llora y grita por primera vez desde que llegamos acá. El resto se para a ayudar a la madre, mientras el padre ofrece cervezas a quienes no se animaron a la ardua tarea de calmar. Soy la única mujer sentada entre hombres. Las demás sintieron un llamado en su piel y se pararon a socorrer a este ser humano.

Escucho las noticias de amigas y compañeras que han sido madres y siento pena. Porque sé que una vez que ese ser vivo llegue a este mundo, el de ellas desaparecerá. No tiene que ver con voluntad, tiene que ver con que Chile no está pensado para mujeres que procreen y produzcan. O es una o es la otra. Y aquellas que lo han logrado, han tenido que sacrificar el alma en la batalla. Quiero tipear la palabra asfixia sin contexto.

El llanto cesa y las deseantes madres abrazan a la que ya lo es. Pueden sentir ese hedor de felicidad que emana de la piel de ella. Quieren lo mismo, a pesar de que sus parejas ni siquiera se lo han cuestionado aún. Ellas lo anhelan, y tocar un poco de ese paraíso pequeño es respirar un aire puro.

Miro mi reloj de nuevo e intento contemplar esos pies y manos gordas. Intento verles la ternura que pareciera ser evidente para todo el resto. Me ofrecen tomarla y no entiendo por qué si está claro que soy la persona más incómoda en este lugar. Rechazo la invitación con una excusa mal planteada y expresada. Me da nervio.

Nunca me pareció atractivo ser mamá. Nunca sentí el llamado a criar ni a estar embarazada ni a parir natural o programado. No quiero que mi cuerpo se deforme, no quiero tener depresión, no quiero formar a un ser vivo desde mis entrañas y no quiero dedicar mi vida a un hije. Me quiero dedicar a mí. No quiero ser madre y no voy a querer en el futuro. No estoy rota ni tampoco soy rebelde por ir en contra de un sistema que nos incita a procrear, pero luego nos deja solas. Simplemente no quiero lo que un grupo de personas decidió que todas nosotras debíamos hacer. Yo decido tomar este camino, no como aquellos que se nos han negado y continúan negándonos. Esta vez el poder lo tengo yo.

*Ignacia Godoy es escritora, periodista y docente universitaria. Tiene un MA en Creative Writing, ha publicado poesía junto a Queltehue Ediciones y está terminando su primera novela. Es, además, autora de Cuerpos invisibles.

También puedes leer: Mujeres contra la tiranía de los hijos