Opinión

12 de Enero de 2017Columna de Tal Pinto: Volverá como bandera

Tal como su primer maestro, Steve Ratliff, cuya existencia real no tiene verdadera importancia, “tenía la virtud de hacer sentir a todos más inteligentes de lo que eran. Y esa sensación, aunque dure un instante, no se paga nada”, leer a Piglia hace que uno se sienta más inteligente, mejor preparado para entrar a ese bosque de símbolos del que hablaba Baudelaire que es la literatura.

Tal Pinto

Un norteamericano acaba en Mar del Plata. No lo dice pero ha dejado los Estados Unidos persiguiendo a una mujer. El gringo es una máquina cultural: lector avezado, vieja promesa de las letras, profesor recalcitrante. Todos los días se sienta a una mesa en el Ambos Mundos, un restaurant que no logra, o no quiere, quitarse de encima su espíritu de cantina, a beber ginebra con quien se anime, aunque la verdad es que nadie se resiste a su compañía. Cuenta que todo se lee y de todo se lee: los signos de las calles, los anuncios en las casas de liquidación, los papeles que flotan en las transitadas calles de esa y otras ciudades siguiendo el itinerario que ha fijado el viento de la estación y los contornos de la arquitectura local. El norteamericano toma bajo su alero a un joven desesperado y arrogante que también quiere ser escritor. Se empeña en que el muchacho aprenda a hablar inglés porque necesita un lector para el borrador de su novela.

El joven en cuestión se llama Ricardo Piglia.

Tal como su primer maestro, Steve Ratliff, cuya existencia real no tiene verdadera importancia, “tenía la virtud de hacer sentir a todos más inteligentes de lo que eran. Y esa sensación, aunque dure un instante, no se paga nada”, leer a Piglia hace que uno se sienta más inteligente, mejor preparado para entrar a ese bosque de símbolos del que hablaba Baudelaire que es la literatura. Su muerte el pasado viernes, a causa de un paro cardíaco propiciado por una enfermedad degenerativa triste e incurable, no sólo le ha arrebatado al mundo uno de los más importantes escritores de la segunda mitad de siglo, sino también a uno de sus más avispados profesores. Leerlo era aprender a leer. Y leerlo joven suponía incorporar al naciente arsenal crítico temas como la tensión entre realidad y ficción, anticipación narrativa, lengua privada, historia secreta, a pensar en las condiciones de la lectura y a intentar llegar a una o varias definiciones de narración. Esta es solo una de las tantas que esgrimió: “Nunca sé si recuerdo las escenas o si las he vivido. Tal es el grado de nitidez con la que están presentes en mi memoria. Y quizá eso es narrar. Incorporar a la vida de un desconocido una experiencia inexistente que tiene una realidad mayor que la cosa vivida”.

Heredero de un modernismo narrativo que resignificó valiéndose de géneros menores, como el policial o las novelas de investigación, publicó su primer libro de cuentos, “La invasión”, en 1967, mismo año en que García Márquez gracias a “Cien años de soledad” labró su entrada al cielo del éxito crítico y editorial. Tenía 27 años y había logrado derrotar a la sociología de la literatura, por lo menos a la chilena, que aseguraba que la carrera literaria o se empezaba antes de los 25 o se empezaba nunca. Pero fue en 1980, con “Respiración artificial”, su primera novela, con la que alcanzaría cierta fama y solidificaría la imagen de escritor intelectual, de escritor para escritores o lectores “literarios” que nunca quiso cuestionar, en parte, como señaló en muchas entrevistas y ensayos, siempre desconfió de los escritores que posaban de anti-intelectuales o vitalistas.

“Respiración artificial” no funda un género pero sin duda lleva a uno de sus puntos más altos la novela alegórica en dictadura. (Para beneficio del siempre estropeado anecdotario nacional en tierras extrañas: la primera editorial de la novela, Pomaire, por ese entonces estaba bajo la dirección del ya veterano editor y traductor Oscar Molina.) Allí, se sucedían citas a novelas, conversaciones con Tardewski (Gombrowicz, en realidad); hay un censor, un hombre oscuro, Arocena, “encerrado entre las palabras, entre las paredes de su oficina, alumbrado perpetuamente por los tubos fluorescentes: leyendo”. La novela dejaba claro que el lector podía ser un animal salvaje para quien las fronteras entre ficción y realidad se desdibujan, redefinen y mutan al calor de la última lectura o la última experiencia, real o inventada. Ese lector ha sido educado —condenado— para sospechar de todo, por más trivial que parezca. Su tiempo, siempre, es el de los discursos oficiales, a los que resiste inventándose una lengua personal y privada con la que interpretar, o narrar, que es lo mismo, los hechos reales.

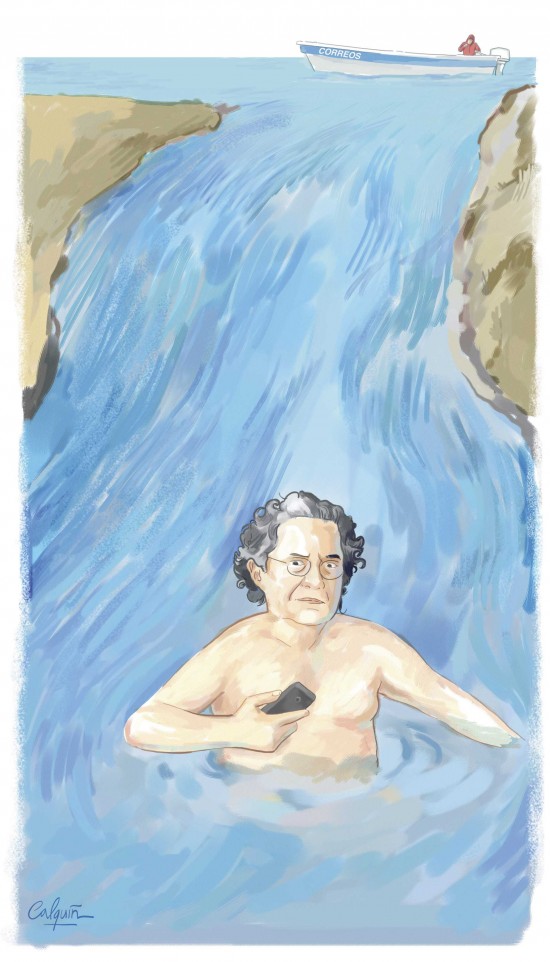

Como afirma Martín Kohan en un breve ensayo, “las ideas de Piglia por lo general vuelven, reaparecen, insisten; entre las clases y los textos críticos, entre las novelas y las entrevistas, como escritura o como conversación”. No hay en su obra una línea divisora rígida entre géneros. Tanto se ensaya sobre la narración como se narran las ideas. En realidad, uno de los objetivos de Piglia era tensionar relaciones que habían caído en lo tópico. Por ejemplo, la relación entre literatura y vida: “la escritura tiene una ventaja sobre la vida, porque en la escritura se pueden hacer borradores… la escritura es el lugar donde los borradores de la vida son posibles, tal vez por eso se hace literatura”. Pero quizás su idea más famosa y reverenciada es aquella con la que reformula la relación entre crítica y narración: “un crítico literario es siempre, de algún modo, un detective: persigue sobre la superficie de los textos, las huellas, los rastros que permiten descifrar su enigma”. Aunque, la verdad, ese modo dialéctico de concebir la relación entre crítica y ficción está detrás de muchas de sus teorías, como la relación entre literatura y psicoanálisis, en la que Piglia cita una conversación entre Jung y Joyce y pone en circulación, mediante una frase, qué separa a un escritor de alguien que escribe (u otra cosa): “Entonces Joyce le dijo a Jung que su hija escribía lo mismo que él, y Jung contestó: ‘Pero allí donde usted nada, ella se ahoga’”. La literatura, entonces, como el arte de mantenerse a flote en el mar de las palabras.

“Por eso hablar de mí es hablar de ese Diario. Todo lo soy está ahí pero no hay más que palabras. Cambios en mi letra manuscrita”. Ese “Diario”, finalmente, después de que Piglia coqueteara con la idea, quizá acelerado por el ritmo de la enfermedad, comenzó a publicarse hace un par de años. Haciendo como de costumbre de clown, Piglia quiso que los diarios trataran de Renzi, el personaje, su alter ego, y no del escritor, del “Súper Borges”, como alguna vez lo llamara Nicanor Parra, otro inmortal.

A pesar de lo enfermo que estaba, de que la aseguradora de turno le negara los medicamentos porque eso es lo que hacen las aseguradoras de turno y de que no era precisamente un fauno, esta necrológica tiene algo de anticipado. Enterrar a los mejores entre nosotros es una actividad que por suerte no se ha convertido en hábito. Y Piglia es uno de esos. Fue el escritor que tuvo la generosidad de convertir a cada uno de nosotros en sus últimos lectores.