Opinión

13 de Marzo de 2017La columna de Rafael Gumucio sobre la muerte de Angel Parra: Cementerio de Montparnasse

Los chicos estamos más cerca del suelo. Comprendemos mejor de qué está hecha la tierra— me explicó mientras atravesábamos el cementerio de Montparnasse. Caminábamos entre las tumbas sin mirarlas. Era un día blanco, de esos que hay miles en París. Buscaba yo de reojo la tumba de Serge Gainsbourg. Inevitablemente hablamos de su mamá. Despertaba muchas veces sudado pensando que la mamá estaba viva, que había que barrer el local a las seis de la mañana, preparar las empanadas, bañar a la hermana chica, preparar el fuego, afinar la guitarra, salvarse de los gritos y de los objetos contundente volando hacia tu cabeza. Luego se acordaba que estaba en París y que era un adulto más o menos libre y volvía a dormir feliz.

Rafael Gumucio

Murió Ángel Parra.

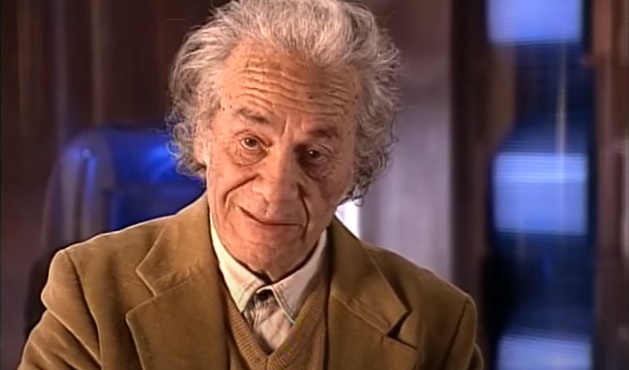

Repito la frase como para creérmela. La última vez que lo vi, en febrero del año pasado, le había ganado la batalla al cáncer. Nos invitó a mis hijas y a mí a ir a ver los títeres en el parque del Luxemburgo en París, pero llovía. Después supe que anduvo por Santiago presentando libros y cantando. El cáncer había vuelto, aunque se esforzó en celebrar por última vez con los amigos. Ese arte suyo, la amistad, lo ejerció hasta las últimas consecuencias.

Su mamá escribió ‘Gracias a la vida’ justo antes de matarse. Ángel era como ella y al revés de ella la celebración viva, rabiosa y feliz, de la vida misma, en todo su miseria y esplendor. Nuestra amistad tuvo siempre ese tema, la muerte y las ganas de vivir, detrás. En un cumpleaños de la Carolina Rossetti, una amiga de mi tía, se me ocurrió sentarme a la mesa que compartía con su esposa Ruth Valentini, y decirle que quería suicidarme. ¿Qué tipo de extraña confianza me hizo hablarle de eso a él? ¿Cómo no se me ocurrió pensar que hablarle a él de suicidio no era hablarle de cualquier cosa? Ángel, que yo recordaba en el París del exilio y los actos de solidaridad con Chile, con el ceño siempre adusto y la voz reivindicativa, me sonrió con la toda la claridad y caridad del mundo. No recuerdo por qué quería matarme. No lo he intentado nunca ni en serio ni en broma. Creo que lo adivinó Ángel de entrada.

—Cuando tengas ganas de suicidarte de nuevo, -me dijo- toma un pasaje a París y anda a mi casa.

Acepté la invitación un año después. Quedé de encontrar con él en bistró a la salida del metro de Pernety, desde donde vigilaba el mundo. Ya no tenía ningunas ganas de suicidarme esa tarde en París, pero habría tenido razones demás para hacerlo. Una mujer, de la que creía haberme enamorado, había viajado especialmente de Chile para descubrir que no podía acostarse conmigo en ningún país de la comunidad europea.

—Los chicos estamos más cerca del suelo. Comprendemos mejor de qué está hecho la tierra— me explicó mientras atravesábamos el cementerio de Montparnasse. Caminábamos entre las tumbas sin mirarlas. Era un día blanco, de esos que hay miles en París. Buscaba yo de reojo la tumba de Serge Gainsbourg. Inevitablemente hablamos de su mamá. Despertaba muchas veces sudado pensando que la mamá estaba viva, que había que barrer el local a las seis de la mañana, preparar las empanadas, bañar a la hermana chica, preparar el fuego, afinar la guitarra, salvarse de los gritos y de los objetos contundentes volando hacia tu cabeza. Luego se acordaba que estaba en París y que era un adulto más o menos libre y volvía a dormir feliz.

Libertad relativa porque gran parte de su vida y de su obra era la continuación de la su madre. Eran los Parra, él y la Isabel, él y la peña de la calle Carmen, él y su hija Javiera y el Angelito, su hijo, él y el tío Roberto y el tío Lalo y el tío Tito (Nicanor), al que se parecía mucho más de los que ambos le hubiese gustado admitir. La mamá, seguía Ángel, y después se corregía y decía la Violeta. No había ni tristeza ni rabia mientras me hablaba de los horrores de su infancia. No culpaba a nadie, no lloraba, parecía hasta cierto punto agradecido de ese terror. Era un Parra. Era de esa tribu que llora riendo, que ríe llorando. Evitaba el sentimentalismo. Era impermeable a la culpa. En el clan Parra no se dan explicaciones, cuando algo no te gusta te vas. El arrancó lo más pronto que pudo. “Mi mamá, o sea la Violeta” movió cielo y tierra y todas las embajadas de Chile. Logró repatriarlo de Uruguay, donde había conseguir llegar, tratando ya entonces de irse a París.

La tiranía terminó de golpe, cuando de pronto se dio cuenta que era más alto y más fuerte que ella.

–Dimos vuelta por la mesa, ella queriendo pegar y yo arranco hasta que me plantee y le di una sola cachetada y se acabó todo y me empezó a respetar.

Cuando Ángel volvió a arrancar, esta vez a París (de la que se había enamorado de niño viendo un documental de Joris Ivens sobre los puentes del Sena), la madre no trató de repatriarlo, sino que apareció ella con cuatro venezolanos y su infinito repertorio a ocupar el escenario de “La Candelaria”, la peña de canto sudamericano que Ángel había instalado cerca del metro Odeón. Cantaba también el español Paco Ibáñez con el pintor venezolano Jesús Rafael Soto. Ahí se conocieron Joao Gilberto y Miucha, la hermana de Chico Buarque, me cuenta Ángel. Ahí se creó la bossa nova en el fondo. ¿Chico Buarque? Le pregunté. Está obsesionado con el fútbol ese gallo. Tiene una cancha profesional en la casa, con poleras de equipos y 22 amigos con los que juega el día entero. Y esa risa de niño iluminaba su cara que era para mí en la infancia la chilenidad misma, pero que quizás por eso mismo antes, mucho antes que lo hicieran los otros exiliados, se había hecho amigos franceses, generalmente dibujantes y escritores, ligados por el humor, el vino, la curiosidad infinita de Ángel por todo lo nuevo, lo joven, lo que nadie esperaba de ese heredero mismo del folclore más terrestre de Chile.

—¿Qué habría hecho en la Unidad Popular tu mamá?—le pregunté por preguntar de repente.

—¿La UP? Por suerte se murió antes—se pone Ángel la mano en cabeza, con la sobreactuada comicidad que los Parra aprendieron en los circo pobres donde se calibró su talento—. Nooooo, habría ido al monte a la guerrilla. ¿Mirista? Más a la izquierda. Se habría enloquecido. Era de armas tomar mi mamá. No conocía las medias tintas en nada. Ella no hacía nada a medias.

Y la Violeta insistiendo a golpes de lágrimas y amenazas que la expusieran en el Louvre.

Y la Violeta adoptada por aristócratas franceses, y amantes de las artes suizas.

Y la Violeta lavando sus ropa en el lavatorio del hotelucho de Saint Germain de Prés donde vivía, cuando París era un pueblo de provincia, donde era fácil cruzarse en la calle con Sartre y vivir sin un peso por meses.

Caminando esa tarde por el cementerio de Montparnasse, la Violeta era un fantasma que no terminaba de morir y París, en que Ángel y yo habíamos aprendido a ser chileno, era un suburbio más de Chillán. Villa Alegre, el barrio al lado del cementerio donde la Violeta aprendió a cantarle a los difuntos y ganarse la vida lavando tumba. Un trabajo al que se dedicó también Ángel en el cementerio general cuando niño. La muerte no era para esos niños del cementerio un asunto serio, pienso ahora. Era su territorio, más allá de Santiago, Chillán, o París. Caminar por el cementerio, pienso que fue una manera de decirme de entrada de qué estaban hechas su ganas de todo, escribir, cantar, filmar, militar. Esa mañana me mostró su amiga más antigua, su enemiga más constante, la muerte misma a la que le había ganado de un campo de concentración a otro ganando la partida. No sé ningún detalle de su partida, pero sé que también al final la muerte se rindió ante el Ángel o que quizá simplemente le abrazó como en esos tangos que terminó por cantar, y se fue bailando con ella hasta el rincón oscuro de un bar de mala muerte a darse un besos con lenguas y unas caricias medias prohibidas por una eternidad o dos.