Mundo

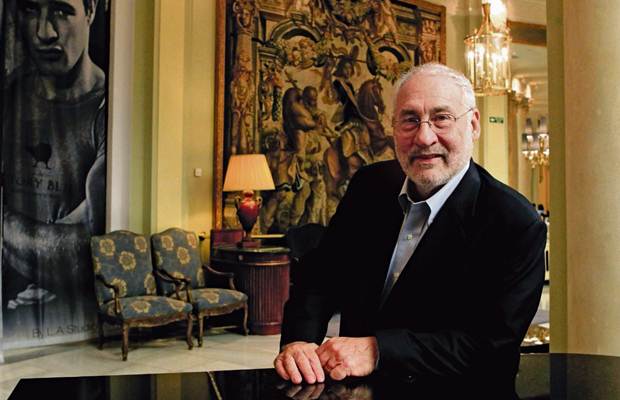

28 de Enero de 2013Joseph Stiglitz: el héroe de los globalifóbicos

Vía El Universal Este adelanto es parte del e-book de Diego Fonseca “Joseph Stiglitz detiene el tiempo”, de editorial eCícero. ¿Podemos confiar el futuro de la economía del mundo a un hombre que llega tarde a todas partes? Una helada mañana de marzo de 2011, el Nobel Joseph Stiglitz detuvo el ascensor en la planta […]

Este adelanto es parte del e-book de Diego Fonseca “Joseph Stiglitz detiene el tiempo”, de editorial eCícero.

¿Podemos confiar el futuro de la economía del mundo a un hombre que llega tarde a todas partes?

Una helada mañana de marzo de 2011, el Nobel Joseph Stiglitz detuvo el ascensor en la planta baja del Uris Hall de Columbia University atravesando por la puerta un ejemplar del Financial Times ajado y manchado de café. Venía de casa, una parte de la camisa fuera del pantalón, tarde.

Stiglitz miró alrededor y sonrió a modo de disculpa. Las personas en el elevador le dedicaron el reconocimiento de los enamorados tímidos: un golpe de ojos mínimo y a bajar la cabeza. El elevador iba lleno y algunos se sonrojaron por la impertinencia de chasquear la lengua antes de descubrir que el periódico del impertinente que obstruía la puerta era la prolongación de la mano del ex economista en jefe del Banco Mundial. Vaya cosa la de los individuos corrientes de querer llegar a tiempo a cualquier lado. A un Nobel no se lo desplanta, se lo espera, así sea el premiado más impuntual del mundo. El poder marca nuestras horas, no al revés.

Mientras el elevador ascendía, Stiglitz se detuvo un instante en cada rostro que le hacía compañía como si la acechanza fuera un modo de aprendizaje. En un momento posó los ojos sobre un ejecutivo a mi lado. Siguió hacia la siguiente persona pero de inmediato regresó a él, como si lo hubiera reconocido. Cruzó sonrisas con el hombre. La de Stiglitz era más grande.

—¿Nos hemos visto antes? —dijo, achinando los ojos.

El rostro del otro se iluminó; pero reaccionó con velocidad.

—Exacto, sí: Davos, hace un año.

El Foro Económico Mundial de Davos reúne a los presidentes de las naciones poderosas, aspirantes y pretenciosas, al uno por ciento de los gatos gordos y a intelectuales de cartel francés. En ese foro, Stiglitz es una estrella a la que otros van a admirar, no alguien del público que se fija en los demás: es de los pocos que puede bajar esas montañas con tablas de mandamientos axiológicos sobre la economía global y ganar parroquia. Pero en el elevador, por extraño que parezca, fue el profeta quien recuperó de su memoria las facciones del otro hombre.

—Tenemos una reunión ahora, en su oficina —dijo el ejecutivo.

Stiglitz abrió los ojos como si hubiera recordado que había olvidado el café sobre el fuego.

—¿Ahora?

El hombre hizo el mismo gesto de adolescente enamorado con que todos habían saludado al Nobel.

—Bueno, no ahora: era hace cuarenta y cinco minutos.

Stiglitz volvió a sonreír.

—Oh, sí, es que estoy un poco tarde.

Capítulo V

Stiglitz mira con la intensidad de un búho por unos ojos mínimos y azules. Uno de sus amigos dice que es la encarnación del Profesor Tornasol de Las Aventuras de Tintín, un genio que se distrae por experimentar en todos los campos posibles del conocimiento. Un sibarita de la curiosidad que colecciona estatuillas africanas y bolivianas, saca fotos a todo como un turista japonés, come cuanto le echen en el plato, y goza pensando en la economía que a otros hace apretar los dientes. El hombre relaja el nervio: a su lado parece que el capitalismo no se desmoronará jamás. La sonrisa de Stiglitz es breve, de labios finos como vainas que dejan asomar los dientes blancos, odontológicamente perfectos. Mientras escucha, la sonrisa está siempre a punto de soltarse, temblando en los labios, pero cuando habla se ensancha y se contrae en un solo movimiento; ese gesto que los tímidos muestran cuando parecen recordar una picardía.

Stiglitz tiene esa voz suave de los astutos que a unos encanta y a otros resulta sibilina. En los últimos veinte años, las ideas deslizadas por esa voz han coleccionado, sin prisa pero sin pausa, abrazos y tortazos. Primero vinieron los abrazos. En los años noventa, Bill Clinton lo puso al frente de su gabinete de asesores en la Casa Blanca. Unos años después recibiría el siglo como Economista Jefe del Banco Mundial, y de inmediato llegaría el telefonazo para avisarle que se había ganado la lotería del Nobel el mismo año en que los suicidas de Al-Qaeda aprendieron a estrellar aviones. Luego fue el tiempo de los tortazos. En los últimos diez años, Stiglitz se peleó con todos sus empleadores de los rascacielos de Occidente y se ganó el cariño a pie de calle entre los globalifóbicos, en los nuevos edificios de cristal de la China poscomunista y en naciones en miniatura como Indonesia y Ecuador. Como las horas que marcan el día y la noche, dividió al mundo entre quienes toleran sus demoras con estoicismo y quienes jamás desearían verlo aparecer. En ese mismo mundo, del mismo modo que The New York Times dijo que era el economista teórico más influyente de su generación, Newsweek avisó que estábamos ante el hombre más incomprendido por los poderosos de EU.

Joseph Stiglitz ofrece esperanza para los menos favorecidos en un lenguaje que todos pueden entender. En las naciones emergentes y el mundo más pobre sus palabras resuenan como si proviniesen de un descastado voluntario. En cambio, más arriba, en el norte más rico, el corsé retórico de los gobiernos y las instituciones resiente su exuberancia, y sus peleas han sido grabadas en la memoria de quienes siguen los chismes de académicos como si fueran fenómenos de las guías de espectáculos. En 1999 el Banco Mundial lo despidió por criticar sus políticas. Él, justiciero de marcadores indelebles, ha declarado apoyar el cobro de un impuesto estilo ‘robinhoodesco’ a las actividades de la banca especulativa para aliviar las dificultades de los pobres, pero no ha conseguido que ningún gobierno siga el rumbo trazado por sus flechazos. También ha declarado que las políticas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos son sentencias de muerte y ha sido severo con sus ex colegas del Banco Mundial, a quienes acusó de imponer a las naciones más débiles recetas económicas como si fueran manuales de tormentos. Tampoco lo han oído. Su blanco preferido ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el financista de los gobiernos con problemas de dinero. Lo ha comparado con un hospital donde los enfermos empeoran y ha dicho que contrata estudiantes de tercera categoría en universidades de primera. Un día le preguntaron qué debían hacer los países en desarrollo con los consejos del FMI sobre sus economías: “Juntarlos y tirarlos a la basura”, respondió.

Como corresponde, le han dado tanto la espalda en el penthouse del mundo como oreja en la planta baja de las naciones, donde tiene invitación para ir de visita a menudo. En esta década, Stiglitz ha acumulado tantas millas de vuelo como para dar la vuelta al planeta varias veces. Cuando está de viaje, y como si le sobrara el tiempo, puede escribir entre un país y otro un ensayo sobre la crisis de Occidente para Project Syndicate y una columna acerca de las razones del desmoronamiento europeo en The New York Times.

Una de sus últimas visitas a España coincidió con el nacimiento de los indignados, el movimiento inorgánico de jóvenes y adultos enfadados por la crisis política y económica del país. Stiglitz visita Madrid porque allí todavía vive parte de la familia de Anya, su mujer. En esos viajes, predomina la rutina del Nobel de civil, un hombre que disfruta de las caminatas y de sentarse a comer sin mirar el reloj. En Madrid suele ir con su esposa a la Plaza Mayor y beber una horchata antes de detenerse por unos churros en el Café Gijón. Pero aquella vez Stiglitz cambió de ruta y se apareció a dar un discurso callejero por el Parque del Retiro, donde se reunió con una fracción de los indignados. Su aparición sorprendió a algunos de los jóvenes, pero la improvisación también puede ser parte del protocolo de un tipo reflexivo poco afecto al almidón de los protocolos. Horas antes un pequeño grupo de indignados se acercó a la conferencia que el Nobel dictaba en el Palacio de El Escorial y le extendió una invitación informal a visitarlos en el Retiro. Stiglitz dijo que iría pero, cosas que uno piensa de las celebridades, nadie esperó que el compromiso fuera real. El asunto es que, poco rato después, un Stiglitz con pantalones de algodón y tenis se acercaba por el antiguo parque de señores y reyes que por aquellos días de 2011 era territorio de muchachos en chancletas.

—Joe es una de las pocas personas en el mundo que podría ser excusada de comportarse como una prima donna —dice por correo electrónico Ha- Joon Chang, un profesor de la Universidad de Cambridge que prologó los ensayos del Nobel del libro El rebelde interior—. Y lo es, pero jamás actúa como tal.

*****

En El Retiro, Stiglitz, quien cree que el capitalismo de este siglo será conducido por las personas y no por corporaciones cada vez más avaras, tomó un megáfono con la misma naturalidad con que en Davos se dirige a los empresarios y presidentes más poderosos del planeta. Ante un grupo de unos cuantos jóvenes barbudos, repitió su discurso habitual que reclama por un Estado regulador y convocó a la solidaridad frente al sálvese quien pueda de las ideas conservadoras. No eran palabras nuevas: están en sus libros de la última década. El credo de Stiglitz pide poner la economía al servicio de las mayorías y profetiza que el tiempo de Ebenezer Scrooge se está acabando a medida que crece la ira global. En 2012, en el libro El precio de la desigualdad, Stiglitz renovó esa invectiva exponiendo cómo la plutocracia del 1% ha hundido a Estados Unidos en una postración que Yvonne Roberts, en The Observer, equiparó a la escritura del epitafio del sueño americano. Pero si en un libro y a distancia, el lector puede asociar la prosa veloz —¡la prosa veloz!— a la voz chispeante y nada altisonante de Stiglitz, en El Retiro madrileño, recitando ese mismo credo, su imagen resultaba un tanto extraña: un Nobel ex funcionario del Banco Mundial —la panza al frente, voluminosa, rascándose la nariz— rodeado de la infantería rebelde de Manu Chao megáfono en mano bien podría confundirse con un trasplante tardío de 1968.

“No se pueden reemplazar malas ideas por ‘no-ideas'”, dijo Stiglitz al final de aquel discurso madrileño, “sino por ideas mejores”.

Fue una frase común en una diatriba sin nada del énfasis teatral de los políticos, pero fue, también, una sentencia efectiva para muchas personas ansiosas porque sus reclamos lleguen a las torres de cristal del poder. Los indignados aplaudieron, sacudieron las manos como si saludaran a delfines, y luego teclearon esas trece palabras en sus teléfonos móviles hasta gastarse los pulgares. Unas horas después la noticia de la visita al Retiro ya había sido incorporada a la biografía del Nobel en Wikipedia, y Twitter, YouTube y Facebook contagiaban su discurso al ánimo de los enojados de todo el mundo.

El rockstar de los economistas pop, lo había hecho otra vez.

O, dicho de otro modo, la economía pop volvía a colgar el cartel de SOLD OUT. Porque, en definitiva, de eso se trató el paseo revoltoso de Stiglitz con el 99% por el alguna vez monárquico Retiro español del 1%: perder el tiempo con la gente más allá de la institución es el modo de hacer comprensible la economía que puede salvar o condenar a las personas. Y traducir las ecuaciones en almuerzo de escolares es algo que Stiglitz hace mejor que muchos otros expertos igualmente dedicados a desatar —o a entreverar— los nudos de la más humana ciencia maldita. Hasta hace unas décadas, los economistas teóricos eran señores de trajes pasados de moda que se peinaban para atrás y envejecían en los departamentos de estudios de las universidades. Muchos de ellos contribuyeron a cimentar la idea de que la economía es una ciencia cuasi exacta y, tirando de terminologías sintéticas, enredaron el entendimiento de lo que sucede con el día a día de algo tan sencillo como fabricar una mesa —producir un bien— o abrir una cuenta bancaria —o sea, ofrecer un servicio—. Esos hombres elevaron la economía a dogma de laboratorio al que sólo podía ingresarse una vez que toda idea humanista fuera esterilizada en Harvard o Stanford.

Pero esa imagen ha cambiado un tanto. Hoy el Nobel Paul Krugman da cátedra a amas de casa y jubilados desde uno de los blogs de The New York Times y Nouriel Roubini, quien predijo la crisis de las hipotecas tóxicas que desataron el colapso global, puede reírse de sí mismo en el programa de humor Saturday Night Live. La vieja, aburrida y reservada existencia de los economistas se ha movido a la asamblea pública donde el nombre de Joseph Stiglitz tiene cartel francés. ¿Por qué habría de sorprender que la economía haya ido del libro de texto a la televisión, cuando un grupo de desajustados con doctorados en Física o Astrofísica son las estrellas de una serie como The Big Bang Theory, y la biopic del hosco fundador de Facebook fue candidata a los Oscar?

La nueva especie dominante escribe la historia con lentes de aumento. El siglo XXI ha hecho carne la película La venganza de los nerds: la tecnología y la educación ampliarán más la brecha entre quienes tienen conocimiento y quienes sólo tienen manos para trabajar. Algo de eso está en los estudios por los que Stiglitz obtuvo el Nobel en coautoría. Su teoría de las asimetrías informativas es una idea tan obvia que parecía raro que nadie la hubiera visto antes. Una explicación simple es esta: en toda relación hay alguien que sabe más que otro, y ese conocimiento —o esa diferencia de acceso a algo— genera desequilibrios de poder y oportunidades. La teoría de Stiglitz, que puede aplicarse a todo tipo de relación, desde una transacción de negocios hasta los noviazgos, refuta la idea de los economistas clásicos que asumen que todos los tomadores de decisiones tienen información perfecta. La última crisis financiera comprueba la tesis. Los banqueros ofrecían hipotecas a gente poco o mal informada; Wall Street maquillaba el riesgo de esas operaciones y luego vendía las deudas entre especuladores ávidos de ganancias rápidas. Nadie preguntaba demasiado qué toxina había detrás de los papeles, así que la burbuja se infló hasta que explotó. Los reguladores —quienes más debían conocer para ejercer el control— no parecían tener demasiada idea de nada y muchos de los cerebros detrás de aquella increíble carrera hacia un supuesto crecimiento perpetuo también adujeron desconocimiento.

El tiempo jugó un papel esencial en el estallido de esa crisis. Quienes mejor salieron fueron aquellos con acceso a información que otros no poseían. Muchos se hincharon de dinero rápido, otros lo perdieron por no abandonar el barco escorado en el momento indicado; demasiadas familias acabaron en la calle por apurarse en la decisión —o demorar la inteligencia—; los gobiernos llegaron aun más tarde que los reguladores; la Justicia avanzó a paso de tortuga mientras los abogados defensores de quienes defraudaron la confianza de los ahorristas nadaban con músculo de delfines. En ese universo inestable, el impuntual Stiglitz se anticipó a muchos. Durante el gobierno de Bill Clinton fue de los primeros disconformes con las normas que daban facilidades a los grandes inversores para moverse con más facilidad y menos controles. Y volvió a advertir luego sobre la religión fundamental del capital actuando como un radical libre en los mercados internacionales. Hoy reclama lo que parece teorema antiguo, como si hablaran siglos de historia: para perdurar el capitalismo, la avaricia de las grandes empresas, que ganan más dinero que nunca, debe contribuir al desarrollo de las personas y comunidades. No es siquiera asunto de filantropía o conciencia: va en su propio autointerés.

*****

El economista pop suena bien cuando lleva su música a otra parte, incluso cuando sus pentagramas tienen recomendaciones con el adagio de la ironía. En 2009, sin ir más lejos, como responsable de la Comisión de Expertos que asesoraba al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas en la reforma del sistema financiero internacional, Stiglitz llamó a tomar medidas para resolver la crisis global en la que navegaba el mundo. El documento, tres páginas con imperativos reclamos de reformas y ayudas a la economía, resume el humor involuntario del Nobel sin horarios: se titula Recomendaciones para Acción Inmediata.

Por cosas como esas la vida de Stiglitz es hoy la de una personalidad global con una armada de detractores y seguidores en cada rincón del planeta. El Nobel es cándido y humano para unos o un intolerable arrogante para otros. En esta vereda es un hombre bienintencionado y realista y en esta otra un teórico puro, ingenuo e incapaz de gestionar. Entre 1997 y 2000, cuando era vicepresidente senior y economista en jefe del Banco Mundial, los periodistas le llamaban Gentleman Joe cuando muchos hubieran preferido ver su cabeza rodar por las escaleras.

—La reacción de los economistas a la ‘radicalización’ de Joe es decir: “Hay un hombre con una mente absolutamente brillante que hizo algunas contribuciones clave a la economía pero que se perdió en la vejez” —me dijo Chang, el teórico coreano.

Para Barry Nalebuff, un economista de Yale y amigo personal, no hay dudas del talante de abuelo inolvidable de Stiglitz: “Joe es un perrito hogareño”. Para sus enemigos, en cambio, la mascota del hogar, muerde: “En el mejor de los casos, sus ideas son controvertidas; en el peor, una panacea”, escribió Kenneth Rogoff, el jefe del departamento de investigaciones del FMI.

Cuando Stiglitz propuso reemplazar el dólar como moneda global por una nueva referencia para los intercambios internacionales, el eje del planeta se movió pues los chinos giraron los oídos hacia su despacho de New York. Robert Johnson, un economista del Senado de Estados Unidos que ha viajado con él, dice que en Asia lo reciben como a un dios y que las personas incluso lo reconocen en la calle. No hay movimiento anticapitalista que no lo cite —sin saber qué hace— ni presidente sudamericano que no desee fotografiarse con él –sin saber qué es capaz de hacer. Cuando Jon Lee Anderson viajó a Venezuela a un acto político de Hugo Chávez se encontró con una copia en español de Los felices 90 en el decorado. El gobierno del PAN lo invitó a conversar, lo mismo que el Banco Central de Ecuador y la presidenta de Argentina. En 2002, el Nobel sopló las velas de su aniversario cincuenta y nueve en La Habana, con Fidel Castro a su lado deseándole un “Feliz cumpleaños, ‘Stigli'”.

Bienvenidos al mundo en que todos cortejan al George Clooney de la macroeconomía. Joseph Stiglitz puede sentarse a dos mesas distintas con la misma muda de ropa sobre el cuerpo: con apenas meses de diferencia, ha estado con el primer ministro de China, Wen Jiabao, influido por todo su trabajo, y con el premier británico, David Cameron, quien lo hizo viajar de Sudáfrica a Londres para que lo ayude a prepararse para una reunión de las naciones más poderosas del mundo. La economía global vive en el mundo al revés: el Partido Comunista que sucedió a Mao celebra a un liberal estadounidense y los herederos de Margaret Thatcher piden consejos al rebelde que los azota. Stiglitz ha atado a Carlos Marx y a Adam Smith sin proponérselo: todas las ideologías quieren tomarse una foto con él.

Sí, hay un mundo según Joseph Stiglitz y un mundo para Joseph Stiglitz. Pero esa no es toda la película, porque, aun con las puertas abiertas para predicar por el mercado planetario, Stiglitz, ay, no es profeta en su propia tierra: en pocas palabras, Joe Stiglitz entró con el pie derecho en la historia pero metió el izquierdo al trasponer el umbral de las mejores casas de Estados Unidos. A veces, parece haber entendido su mujer, es más fácil ganarse la posteridad que el día a día.

—El apellido Stiglitz no nos consigue mesa en los restaurantes de New York —se burla Anya Schiffrin.

****

En Washington, Stiglitz es visto como quien abrió las ventanas del FMI y el Banco Mundial para orear la cocina sin permiso. Su nombre es, cuanto menos, espinoso, y a los políticos no les gusta que les pinchen. Él debe reconocerse con orgullo en otro hombre sin fácil acceso a la Casa Blanca. Cuando todavía no sabía que sería una estatua, Keynes advirtió que las penas alevosas impuestas a Alemania tras la derrota de la Primera Guerra Mundial agitarían una crisis política, y pasó. Esas penas fueron el abono para el crecimiento del Partido Nacional Socialista hasta llevar al poder a un austriaco llamado Adolf Hitler. Nadie escucharía tampoco a Keynes cuando publicó su Teoría General, que llamaba a una mayor intervención del gobierno para ayudar a Estados Unidos a salir de la Gran Crisis de los ’30. Robert Skidelsky, su biógrafo, cuenta que cuando Franklin Delano Roosevelt (FDR) lo conoció se fue con la idea de estar ante un hombre demasiado abstracto, un intelectual excesivo. Algo similar piensa la administración de Barack Obama sobre Stiglitz. El presidente lo ha tratado con pinzas. Alguna vez dijo escucharlo con atención pero, si lo sigue haciendo, lo tiene con el mando a distancia. En una oportunidad, Obama lo invitó a cenar a la Casa Blanca junto a otros economistas, pero Stiglitz parece sentir que esa y otras convocatorias de última hora, como si él fuera el suplente de lujo. Una llamada tardía no parece ser algo que un hombre demorado aprecie demasiado y menos cuando, por una vez, fue de los primeros en llegar a tiempo: Stiglitz apoyó a Obama desde el primer momento de su campaña presidencial de 2008, cuando el resto del establishment demócrata se codeaba para aparecer en la foto de Hillary Clinton.

Para alimentar cierto encono, mientras FDR acabó edificando el New Deal sobre los cimientos ideológicos del abstracto Keynes, Obama nunca ofreció a Stiglitz un puesto en el gabinete aunque sí lo hizo con algunos de sus adversarios, como Larry Summers y Robert Rubin. El Nobel completó el desencuentro lapidando a la primera administración de Obama por fracasar en controlar a los financistas que desataron la crisis y por su aparente timidez para dotar de anabólicos a una economía de músculo desinflado. El derrumbe iniciado en 2007 —piensa Stiglitz como en su momento pensó Keynes— reclamaba un rol más decidido del gobierno. Las teorías clásicas dicen que el mercado puede arreglar los problemas por sí solo, sin necesidad del Estado, pues la “mano invisible” de la oferta y la demanda asigna los recursos con mayor eficiencia. Stiglitz parece sugerir que esta forma de ver las cosas, que las izquierdas llaman fundamentalismo de mercado, ha dejado a los Estados reducidos al tamaño de quioscos y conducido al tren bala de la economía global hacia un murallón. Para el Nobel, la mano invisible tiene mucho de mano negra.

Chang dice estar seguro de que éste debiera ser el momento de las ideas del rebelde de la economía mundial, al menos por lo que Stiglitz representa como alternativa a la ortodoxia del capitalismo. Mejores regulaciones no parecieran un mal dogma tras la franca falla de los monjes del libre mercado, pero Chang cree que todo cambio será complicado mientras esos mismos monjes sigan dictando los sermones de la producción intelectual, política y —claro— periodística del mundo.

—Esto no quiere decir que nunca vaya a suceder nada —dice Chang—. Después de todo, la Teoría General de Keynes se publicó siete años después de la Gran Depresión. Así que dependiendo de cómo se resuelve esta crisis, el tiempo de Joe podría venir.

Antes de que se desplomaran las economías más poderosas, el Nobel ya había advertido que los Estados habían dejado sin regulación los fondos de inversión y permitido el alegre dispendio de créditos hipotecarios que ahora son imposibles de pagar. Para Stiglitz, el mundo debe aprender a equilibrar los extremos de un mercado sin trabas y un agresivo control del gobierno. Quienes no lo aprecian —o lo combaten— en Estados Unidos —y son muchos— aseguran que sus ideas son inaplicables por la dimensión de los intereses en juego. La síntesis es que tal vez la socialista Europa pueda darse esos lujos, pero no América, territorio de grandes libertades individuales, incluidas las de los lobbies para sitiar al Estado. Ahí, el poder puede corregirse a sí mismo, pero como ejercicio de cosmética no con cirugía integral.

Las primeras medidas después de la crisis no fueron amables con el pensamiento de Stiglitz: las corporaciones se salieron con la suya, el Estado terminó rescatándolas sin ponerles demasiados candados para evitar que en el futuro repitan la borrachera, las familias y pequeños negocios no obtuvieron demasiado para levantar la cabeza. Pero eso parece dar mayores motivos a Stiglitz para elevar la voz aun si, a despecho de lo que reclama su colega Ha-Joon Chang, no es su hora. Ya en 2006, en una entrevista a la revista británica Management Today, reconoció su colmillo por la batalla intelectual y aceptó el mote de “insurgente”.

—Lo interesante de la insurgencia es que, de varias maneras, ganó la batalla intelectual —dijo—. Puedes sentir cómo ha cambiado la marea.

El mundo son las aguas donde Stiglitz sale a pescar para matar el tiempo.