Opinión

26 de Marzo de 2020Columna de Andrés Gomberoff: Por amor al coronavirus

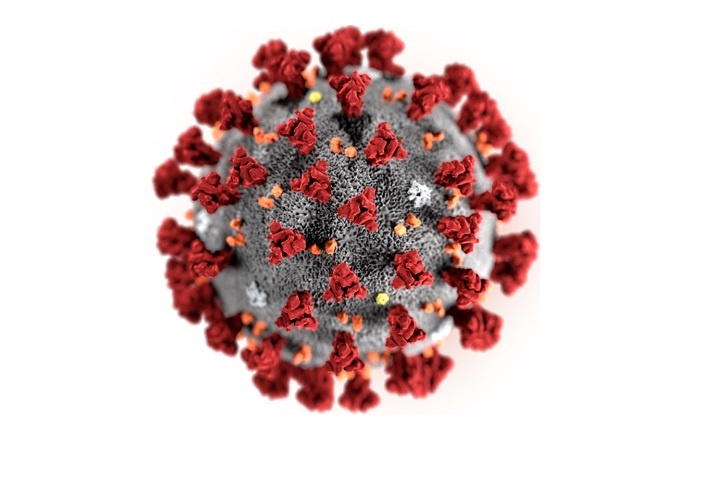

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.

No hay que preocuparse tanto por el futuro. Estamos mejor preparados que nunca para cualquier crisis. Conocemos bien al adversario. Conocemos mejor que nunca las dinámicas de la historia y de la economía. Y más que nada, conocemos a esos pequeños virus. Los conocemos y los amamos, porque en ellos quizás se esconda la clave de la vida, de nuestros orígenes cósmicos.

Andrés Gomberoff, físico y académico

*Físico. Profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI. Investigador del CECs.

Como ha sucedido tantas otras veces, vivimos un momento de la Historia en que todo parece derrumbarse. Las voces de preocupación, indignación e ira son un coro agudo y persistente que satura todos los medios de comunicación, las plazas, los noticiarios, los bares o twitter. Luego de décadas de aparente seguridad y progreso vemos arder librerías municipales, somos testigos de saqueos, apreciamos como universitarios son cegados por la violencia policial. Y como si esto no bastara, ahora arremete una plaga de ésas que habíamos olvidado. Tanto se habían diluído las plagas o los derechos humanos en nuestra memoria, tanto parecían cuestiones de un pasado remoto, desconectado de nuestros tiempos, que afloraba una generación que no sólo olvida, sino que no mira mucho más allá de su círculo de contactos de WhatsApp. Una generación que en esta omisión termina poniendo en primera plana los derechos del ganado y en donde surgen individuos que se niegan a vacunar a sus hijos. Una generación que desconfía de la ciencia.

Y de pronto un fantasma recorre el mundo. El fantasma del siglo XX. Uno no puede dejar de recordar a Stefan Zweig, ese gran intelectual que escribe “El Mundo de Ayer” en medio de la Segunda Guerra mundial, desde una habitación de hotel en Brasil. Allí recuerda la sensación de seguridad que le brindaba la sociedad austriaca de finales del siglo XIX: “Todo en nuestra monarquía austriaca casi milenaria parecía asentarse sobre el fundamento de la duración […] Los derechos que otorgaba a sus ciudadanos estaban garantizados por el Parlamento, representación del pueblo libremente elegida…”. Pero luego todo se desplomaría violentamente en dos guerras mundiales. Como judío tuvo que escapar durante la segunda para no ser asesinado por la maquinaria antisemita de Hitler: “Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración”. Zweig se suicidó junto a su esposa un día después de entregar el manuscrito al editor. Claro que si Zweig escuchara esta descarada comparación, se echaría a reír descontroladamente. No hay analogía posible que hacer. No por ahora al menos. Menos aún si valoramos y escuchamos con cuidado a nuestras mayores conquistas: nuestra ciencia, nuestras artes, nuestra democracia.

Durante el siglo XX murieron entre 100 y 200 millones de personas debido a conflictos bélicos. El presente siglo, hasta ahora, parece en comparación una taza de leche. No soy la persona indicada para ningún intento de explicar las razones ni menos para predecir el daño de las guerras que ocurran en lo que va quedando del siglo XXI. Pero hay otros asesinos, enemigos microscópicos mucho más sencillos, que operaron con gran eficiencia el siglo pasado. Más de 300 millones de personas murieron sólo de la mano de uno de ellos: el variola virus. Se trata del virus que provocaba la viruela, la enfermedad más mortal de nuestra historia. Mientras escucho la prensa relatar el contagio del príncipe Carlos de COVID-19, recuerdo a otros nobles: Cuitláhuac, penúltimo rey azteca; Huayna Capac, soberano Inca; el rey Pedro II de Rusia; Luis XV de Francia; el faraón Ramsés V. Todos ellos tienen en común haber muerto de esa misma viruela, que no hacía distinciones sociales ni raciales. En 1977, sin embargo, el último humano enfermó de viruela. Un niño de dos años, en Bangladesh, que afortunadamente sobrevivió. Luego, silencio. El variola virus fue erradicado de la faz de la Tierra gracias a la imaginación y la creatividad humana. La misma que ha acumulado vastos conocimientos en cada una de las disciplinas con las que ha querido intimar con el hombre y la naturaleza. Las perspectivas parecen, por lo tanto, mucho mejores para enfrentar cualquier crisis, sea política, bélica, económica o sanitaria.

Hoy, por ejemplo, sabemos mucho de los virus. Tanto que, más que peligrosos, nos resultan familiares. Nos rodean, están en todas partes. Sabemos, por ejemplo, que si pusiéramos en una línea todos los virus que pueblan sólo nuestros océanos, abarcarían distancias extragalácticas: decenas de millones de años luz. La mayoría no son patógenos; por el contrario, conviven con nuestra biología. Incluso nos han regalado genes. Sabemos que han sido claves en la evolución de las especies del planeta. Oficialmente, sin embargo, son tan sencillos que ni siquiera son considerados seres vivos, aunque esas divisiones semánticas antojadizas más describan la psicología humana que las propiedades del virus. No se consideran seres vivos porque, para decirlo de algún modo, externalizan el meollo del negocio de la vida: la reproducción y el metabolismo. El virus no se puede replicar y no consume energía. Es sólo un paquete de material genético que inyecta en células vivas aprovechando su maquinaria. Aunque en las últimas décadas, el descubrimiento de nuevas clases de virus gigantes suficientemente complejos ha comenzado a difuminar las fronteras entre lo vivo y lo inerte. Uno de los pocos que se conocen, el megavirus chilensis, fue avistado en las costas de Chile en 2010.

No hay que preocuparse tanto por el futuro. Estamos mejor preparados que nunca para cualquier crisis. Conocemos bien al adversario. Conocemos mejor que nunca las dinámicas de la historia y de la economía. Y más que nada, conocemos a esos pequeños virus. Los conocemos y los amamos, porque en ellos quizás se esconda la clave de la vida, de nuestros orígenes cósmicos. Dejemos atrás el miedo y admiremos el coronavirus. Admirémoslo con respeto. Con ese respeto que sopla desde lo profundo del siglo XX, a través de los relatos de quienes obsesivamente vienen dedicando sus vidas a observarlos. Escuchémoslos con atención. Riámonos junto a Stefan Zweig de la banalidad de nuestros miedos y preocupaciones. Pongamos atención al legado de esa gran generación. Pero, sobre todo, escuchemos a la ciencia. No sólo para seguir un par de sencillas indicaciones para enfrentar la pandemia. Dejémonos llevar, en este momentáneo confinamiento, por la belleza sublime de nuestro universo, por el misterio profundo de la vida que quizás un gigantesco virus de nuestras costas pueda ayudarnos a discernir.