Cultura

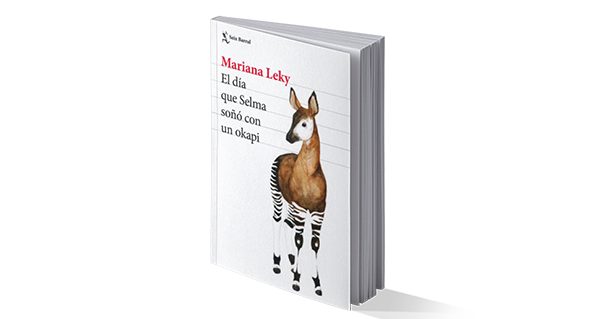

15 de Junio de 2019Adelanto del libro de Mariana Leky: El día que Selma soñó con un okapi

La historia El día que Selma soñó con un okapi se desarrolla en una pequeñísima y aislada localidadalemana llamada Westerwald. Allí todo el mundo se conoce y nada se puede esconder por mucho tiempo. La mañana en la que Selma se levanta y confiesa a su nieta ya su hermana que ha soñado con un okapi la información y la inquietud se expanden como la pólvora. Y es que siempre que Selma ha soñado con tan extraño animal se ha producido una muerte en las siguientes 24 horas. ¿Quién será el portador de tan mala suerte, esta vez? El miedo a la muerte habita de diferentes formas en el interior de todos. En esta novela la supuesta muerte de uno de los habitantes del pueblo hace que todos intenten solucionar cuestiones pendientes.

PRADO, PRADO

Selma solía decir que, cada vez que soñaba con un okapi por la noche, podíamos estar seguros de que algu no de nosotros moriría durante las veinticuatro horas si guientes. Y era casi cierto. En una ocasión fueron veinti nueve horas: la muerte llegó con retraso. Quizá por eso abrió la puerta de golpe, sin llamar, y quizá el retraso se debió a que había estado dudando hasta el último mo mento.

Hasta entonces, Selma había soñado con un okapi en tres ocasiones, y en las tres había muerto alguien poco después. Por eso estábamos convencidos de que existía una estrecha relación entre soñar con un okapi y la muer te. Así funciona nuestro cerebro: en un abrir y cerrar de ojos puede llegar a establecer vínculos de lo más absurdos entre elementos de lo más dispares; cafeteras y cordones de zapatos, por ejemplo, o botellas retornables y árboles de Navidad.

El óptico tenía un cerebro privilegiado para eso: nombrabas dos cosas que aparentemente no tenían ni la más mínima relación y él enseguida encontraba un punto de contacto que las unía. Tiene gracia que fuera precisamente él quien afirmara que esos sueños recurrentes con okapis no implicaban que tuviera que morir alguien, porque no había ninguna relación entre la muerte y los sueños de Selma. Sin embargo, nosotros sabíamos que el óptico, en el fondo, sí creía en esa relación. Más que nadie, de hecho.

Mi padre también consideraba que aquella conclusión era una soberana tontería, según él, provocada por no habernos abierto lo suficiente al mundo. Siempre nos decía: «Tenéis que abriros más al mundo».

Lo decía muy convencido, sobre todo a Selma. Antes de que ocurriera.

Después, lo dijo sólo muy de vez en cuando.

El okapi es un animal absurdo, mucho más absurdo que la muerte, parece que lo hayan creado con piezas que no encajan: patas de cebra, grupa de tapir, un cuerpo marrón rojizo que recuerda al de las jirafas, ojos de corzo y orejas de ratón. Un okapi es absolutamente inverosímil también en la realidad, y no sólo en los sueños funestos de una anciana de Westerwald.

Habían pasado ochenta y dos años desde el descubrimiento oficial del okapi en África. Es el último mamífero de gran tamaño que descubrió el ser humano, o al menos así se considera. Lo más probable es que alguien lo descubriera de un modo no oficial mucho antes, tan probable como que ese alguien, al verlo, creyera estar soñando o haber perdido la cabeza. Y es que un okapi, sobre todo si te lo encuentras de golpe e inesperadamente, parece de verdad salido de un sueño.

El aspecto del okapi es cualquier cosa menos amenazador. No conseguiría parecer amenazador por mucho

que lo intentara, y tampoco es un animal que se caracterice por intentarlo, que se sepa. Aunque en el sueño de Selma hubiera aparecido entre graznidos de corneja y búhos ululando, su aspecto habría seguido siendo de lo más afable.

En el sueño, el okapi estaba en un prado que lindaba con un bosque, más concretamente en un grupo de prados y bosques conocido como el Uhlheck, que significa

«bosque de lechuzas». Los habitantes de Westerwald lo pronuncian de una forma muy distinta, más breve de cómo sería en realidad, pero eso es porque les gusta que quede dicho enseguida para poder pasar a otras cosas. En el sueño, el okapi era exactamente igual que los de la vida real, y Selma también era exactamente igual que en la vida real. O lo que es lo mismo, igual que Rudi Carrell, el presentador de televisión.

Ninguno de nosotros había caído en lo mucho que se parecían Selma y Rudi Carrell. Tuvo que mencionarlo alguien de fuera, años más tarde, para que nos diéramos cuenta, y nuestro asombro sólo fue comparable a lo in creíble que era su semejanza. No sólo coincidían en el cuerpo largo y esbelto, sino también en el porte, la mira da, la nariz, la boca y el pelo: de los pies a la cabeza, Selma se parecía tanto a Rudi Carrell que cuando éste aparecía en pantalla, pensábamos de un modo inevitable que no era más que una copia insuficiente de Selma.

En el sueño, Selma y el okapi estaban completamente quietos en un prado del Uhlheck. El okapi tenía la cabeza vuelta hacia la derecha, hacia el bosque. Selma se encontraba a unos pasos del animal y llevaba puesto el camisón con el que realmente dormía en esos momentos, a veces verde, otras azul o blanco, siempre floreado, siempre lar go hasta los tobillos. Aparecía cabizbaja, mirándose los

dedos de los pies sobre la hierba, viejos, torcidos y largos como en la vida real. Sólo de vez en cuando miraba al okapi de reojo, sin levantar la cabeza, como cuando miramos a alguien a quien amamos más de lo que estamos dispuestos a admitir.

Ninguno de los dos se movía ni hacía ningún ruido, ni siquiera el viento, siempre presente en el Uhlheck, al menos en la vida real. Luego, al final del sueño, Selma levantaba la cabeza, el okapi volvía la suya hacia ella y se miraban fijamente. Los ojos del okapi eran muy dulces, muy negros, muy húmedos y muy grandes. Miraban a Selma con ternura, como si quisiera preguntarle algo, la mentando que los okapis no pudieran hacer preguntas ni siquiera en sueños. Esa imagen, la de Selma y el okapi mirándose fijamente, quedaba fija un buen rato.

Luego la imagen se disolvía, Selma se despertaba, el sueño terminaba y al cabo de poco tiempo terminaba también la vida de alguien próximo.

A la mañana siguiente, el 18 de abril de 1983, Selma in tentó encubrir que había soñado con un okapi mostrándose más alegre que de costumbre. Fingiendo alegría demostró un nivel de malicia comparable al de un okapi: estaba convencida de que la mejor manera de simularla era andar bamboleándose de aquí para allá. Así pues, justo después de soñar con el okapi, entró en la cocina bamboleándose de aquí para allá con una amplia sonrisa en los labios, y en ese momento no me di cuenta de lo mu cho que se parecía a Rudi Carrell cuando al inicio del Rudi Carrell Show salía de un globo gigantesco decorado con océanos azules, continentes dorados y puertas correderas.

Mi madre seguía durmiendo en el piso de arriba de la casa de Selma, y mi padre ya estaba en su consulta. Yo estaba cansada, la noche anterior me había costado mu cho dormirme y Selma se había pasado un buen rato sentada a los pies de mi cama. Puede que algo en mí hubiera sospechado lo que ella iba a soñar y por eso intentó retenerla más tiempo que de costumbre.

Cuando me quedaba a dormir en el piso de abajo, Selma se sentaba a los pies de mi cama para contarme historias con final feliz. Cuando era más pequeña, siempre le agarraba la muñeca después de oír sus historias, situaba el pulgar sobre su pulso y me imaginaba que todo el mundo se movía al ritmo de los latidos de su corazón. Me imaginaba al óptico fabricando lentes, a Martin levantando pe sos, a Elsbeth podando sus setos, al tendero reponiendo zumos, a mi madre apilando ramas de abeto y a mi padre extendiendo recetas, y a todos me los imaginaba siguiendo exactamente el ritmo de los latidos del corazón de Selma. Y así me dormía yo siempre. Pero ese día yo tenía diez años y Selma consideró que ya era demasiado mayor para eso.

Cuando Selma entró bamboleándose, me encontró sentada a la mesa de la cocina, pasando los deberes de geografía al cuaderno de Martin. Me sorprendió que, en lugar de recriminarme que siempre le hiciera los deberes, me saludara canturreando un «buenos días» y me diera un achuchón. Nunca la había oído canturrear los buenos días, y mucho menos la había visto dando un achuchón cariñoso a nadie.

—¿Qué te pasa? —pregunté.

—Nada —gorjeó Selma.

A continuación abrió el frigorífico, sacó un paquete de lonchas de queso, otro de paté de hígado y los sostuvo en alto.

—¿De qué quieres hoy el bocadillo, ratoncita? —trinó, para rematarlo, y a mí los gorgoritos y ese «ratoncita» me parecieron motivos más que suficientes para alarmarme.

—De queso, por favor —le dije—. ¿Se puede saber qué te ocurre?

—Nada —trinó Selma—, ya te lo he dicho.

Untó mantequilla sobre una rebanada de pan y, pues to que no había parado de bambolearse de un lado para el otro, sin querer tiró el paquete de queso al suelo con un golpe de muñeca.

Se quedó muy quieta, observando el paquete de que so como si se tratara de un objeto muy valioso que hubiera quedado hecho añicos.

Me acerqué a ella y recogí el queso del suelo. Levanté la cabeza y la miré fijamente a los ojos. Selma era más alta que la mayoría de los adultos que conocía, y por aquel entonces rondaba los sesenta, de manera que para mí era alta como una torre y más vieja que Matusalén. Me pare cía tan alta que creía posible atisbar el pueblo vecino des de la altura de su cabeza, y me parecía tan vieja que creía que debía de venir ya con el mundo cuando lo crearon.

Incluso desde ahí abajo, a un metro de sus ojos, vi con claridad que esa noche había ocurrido algo terrible tras sus párpados cerrados.

Selma se aclaró la garganta.

—No se lo cuentes a nadie —dijo en voz baja—, pero me temo que esta noche he soñado con un okapi.

Aquella revelación me despabiló del todo.

—¿Estás completamente segura de que era un okapi?

—pregunté.

—¿Qué podía ser, si no? —dijo Selma, y añadió que un okapi difícilmente puede confundirse con ningún otro animal.

—Claro que sí —respondí yo, pensando que también podría haber sido algún tipo de res deforme, una jirafa enana o cualquier otro capricho de la naturaleza; al fin y al cabo, las franjas y el color pardo rojizo no debían de distinguirse muy bien por la noche, cuando todo se vuelve bastante difuso.

—Tonterías —sentenció Selma, frotándose la frente—. Por desgracia, pero no son más que tonterías, Luise. Puso una loncha de queso sobre la rebanada de pan,

la cerró doblándola y metió el bocadillo en mi fiambrera.

—¿Sabes a qué hora lo has soñado?

—Hacia las tres —respondió Selma.

Se había asustado mucho al ver el okapi. Desvelada, se había sentado en la cama, se había fijado en el camisón que llevaba puesto, con el que acababa de verse en el Uhlheck, y le había echado un vistazo al despertador. Las tres.

—Seguramente no deberíamos darle tanta importancia —dijo, pero lo dijo como los comisarios de la tele cuando le quitan importancia a una nota anónima.

Selma me guardó la fiambrera en la mochila. Estaba pensando en preguntarle si teniendo en cuenta las circunstancias no sería mejor que me quedara en casa cuan do se me adelantó.

—Por supuesto que irás a la escuela de todos modos

—dijo, y es que siempre sabía lo que estaba pensando, como si las letras que daban forma a mis pensamientos estuvieran colgadas en guirnaldas de colores por encima de mi cabeza—. No tienes que dejar de hacer nada por culpa de un sueño cualquiera.

—¿Se lo puedo contar a Martin? —pregunté.

—Sí —dijo, tras pensarlo un poco—. Pero sólo a Martin, ¿de acuerdo?

Nuestro pueblo era demasiado pequeño para tener estación propia. De hecho, era demasiado pequeño incluso para tener escuela. A primera hora de la mañana, Martin y yo íbamos en autobús hasta el pueblo de al lado, donde sí había estación y podíamos coger el tren regional hasta la ciudad, que además de ser la capital de la comarca tenía estación de tren y escuelas.

Mientras esperábamos el autobús, Martin me levan taba. Era aficionado al levantamiento de pesos desde que iba al parvulario, y yo era el único peso que siempre tenía a mano y el único que se dejaba levantar sin rechistar. Los gemelos del pueblo vecino sólo se lo permitían previo pago de veinte chelines por gemelo, y Martin todavía no tenía la fuerza suficiente para levantar adultos, terneros o cualquier otro desafío que pudiera presentársele, pues to que los árboles jóvenes estaban bien enraizados y los cerdos huían corriendo en cuanto intentaba agarrarlos.

Martin y yo éramos igual de altos, por lo que se ponía en cuclillas, me agarraba por las caderas y me alzaba en volandas. Podía sostenerme de ese modo hasta casi un minuto, y los pies sólo me tocaban al suelo si estiraba mu cho las puntas de los dedos. Ese día, cuando ya me había levantado dos veces, dije:

—Esta noche mi abuela ha soñado con un okapi.

Me fijé en la raya del pelo de Martin. Se la había marcado su padre, pero todavía tenía algunos mechones húmedos y se le veían más oscuros que el resto, puesto que era rubio.

Martin tenía la boca a la altura de mi ombligo.

—Entonces ¿ahora morirá alguien? —le preguntó a mi jersey.

«Tal vez tu padre», pensé, aunque no lo dije en voz alta, por supuesto, porque los padres no deberían morir jamás, por muy malos que fueran. Martin volvió a dejar me en el suelo y respiró hondo.

—¿Tú te lo crees? —preguntó.

—No —respondí.

De repente, una señal blanca y roja se desprendió de su soporte y cayó con gran estrépito sobre el andén.

—Menudo viento hace hoy —exclamó Martin. Pero se equivocaba por completo.

Mientras Martin y yo íbamos en el tren, Selma llamó por teléfono a su cuñada Elsbeth para contarle que había soñado con un okapi y le pidió que, por lo que más quisiera, no se lo dijera a nadie. Luego Elsbeth llamó a la esposa del alcalde para planificar las Fiestas de Mayo, y cuando la esposa del alcalde le preguntó: «Y aparte de esto, ¿qué me cuentas?», lo que más quería en el mundo Elsbeth era decirle que Selma había soñado con un okapi, y así lo hizo. Al cabo de pocos minutos ya lo sabía todo el pueblo. El rumor circuló tan deprisa que, antes de que Martin y yo hubiéramos bajado del tren que nos llevaba a la escuela, el pueblo entero estaba al corriente de la situación.

El trayecto en tren duraba quince minutos y no tenía pa radas intermedias. Desde el primer día, cada vez que cogíamos ese tren jugábamos a lo mismo: nos colocábamos frente a frente en la plataforma, apoyados en las puertas, Martin cerraba los ojos y yo miraba a través de la ventanilla de la puerta en la que él apoyaba la espalda. Durante el primer curso, yo me dediqué a describir lo que veía por la ventana y él intentaba memorizarlo todo. Se le daba tan bien que en el segundo curso ya podía enumerar con los ojos cerrados casi todo lo que transcurría a sus espaldas a tiempo real y yo me limitaba a comprobar si acertaba o no. «La fábrica de alambre —decía justo en el momento en el que pasábamos por delante de la fábrica de alambre—. Ahora, campos. Prados. La granja del chiflado de Hassel. Pastizal. Bosque. Más bosque. Primera atalaya. Campo. Bosque. Pastizal. Prado, prado. Fábrica de neumáticos. Pueblo. Pastizal. Campos. Segunda atalaya. Arboleda. Gran ja. Campo. Bosque. Tercera atalaya. Pueblo.»

Al principio, Martin todavía tenía algún desliz y de cía «prados» cuando en realidad eran «campos» o su descripción se retrasaba cuando el tren aceleraba la mar cha. Pero al cabo de poco tiempo decía «campos» justo en el preciso instante en el que yo veía campos, o decía «granja» justo cuando yo veía pasar una a través de la ventanilla.

Ese año ya estábamos en cuarto, y Martin podía describir todo el trayecto de pe a pa y siempre acertaba con las distancias, tanto en la ida como en la vuelta. En invierno, cuando la nieve impedía distinguir los campos de los prados, Martin iba recitando lo que se escondía bajo ese manto blanco e irregular que pasaba a toda velocidad frente a mis ojos: campo, bosque, pastizal, prado, prado.

Aparte de la cuñada de Selma, Elsbeth, la mayoría de los vecinos del pueblo no eran supersticiosos. No les preocupaban lo más mínimo todas aquellas cosas que los supersticiosos suelen evitar: se sentaban tranquilamente bajo un reloj de pared pese a que la superstición lo relacionaba con un peligro de muerte inminente. O dormían

con la cabecera de la cama orientada hacia la puerta, desoyendo la creencia popular que lo consideraba un paso previo a salir por la misma puerta con los pies por delante. Tendían la colada entre Navidad y Año Nuevo desoyendo los consejos de Elsbeth, que veía en ello un presagio de suicidio o de complicidad en un asesinato. No se asustaban cuando oían ulular a los mochuelos por la no che, cuando veían sudar mucho a un caballo en el establo o cuando por la noche un perro aullaba agachando la cabeza.

Sin embargo, los sueños de Selma sí tenían consecuencias. Cuando se le aparecía un okapi en sueños, la muerte hacía acto de presencia, de manera que todo el pueblo empezó a actuar asumiendo su aparición como si se tratara de un hecho insólito, como si la muerte no estuviera siempre presente, desde el primer momento, siempre acechando a una cierta distancia, como esas madrinas que a partir del bautizo aparecen de vez en cuando para entregar un obsequio a sus ahijados.

Los vecinos del pueblo estaban inquietos, se les notaba por mucho que intentaran ocultarlo. Esa mañana, pocas horas después del sueño, la gente se movía como si las calles se hubieran helado, y no sólo por fuera, sino también dentro de las casas. Era como si el hielo se hubiera apoderado de las cocinas y las salas de estar, porque la gente se movía como si no estuviera acostumbrada a sus cuerpos, como si tuvieran las extremidades inflamadas, como si lo estuvieran también todos los objetos que manipulaban. Pasaron el día entero sufriendo por sus vidas y, dado el caso, por las de los demás. Se volvían una y otra vez para ver lo que tenían detrás, para comprobar que no los acechara nadie con intenciones asesinas, alguien que hubiera perdido el juicio después de haber perdido todo lo demás que se puede perder. Luego volvían a dirigir la vista al frente enseguida: al fin y al cabo, alguien que hubiera perdido el juicio también podía atacarlos de frente. Miraban hacia arriba para asegurarse de que no les caería en la cabeza una teja suelta, una rama de árbol o la pantalla de una lámpara especialmente pesada. Rehuían a to dos los animales, creyéndolos más capaces de causar muertes que las personas. Para no cruzarse con vacas, por muy mansas que fueran, tomaban la precaución de dar un rodeo, tanto como hiciera falta, y lo mismo con los perros, por muy viejos que fueran y muy enfermos que estuvieran, por si cabía la más mínima posibilidad de que se les lanzaran a la yugular. En días como ésos, todo era posible. Bien mirado, que un viejo perro salchicha te cercenara la yugular con los colmillos no era más descabellado que soñar con un okapi.

Todos estaban inquietos, pero a excepción de Fried helm, el hermano del tendero, tampoco llegaban al punto de estar aterrorizados, porque para aterrorizarse es necesario que haya un motivo más evidente. Friedhelm, en cambio, estaba tan horrorizado como si el okapi hubiera susurrado su nombre durante el sueño. Corría de un lado para otro, gritando y temblando, dando tumbos por el bosque, hasta que por fin el óptico lo encontró y se lo llevó a mi padre. Mi padre era médico y le puso una inyección que lo animó hasta tal punto que Friedhelm se pasó el resto del día bailando por el pueblo y cantando O du schöner Westerwald, una especie de himno popular de la región.

La gente empezó a temer la posibilidad de sufrir un ata que al corazón, porque no lo tenían acostumbrado a esa tensión que tanto aceleraba el ritmo de sus latidos. Sabían que el aviso de un infarto es el hormigueo en un brazo pero no recordaban cuál era, por lo que creían notarlo en los dos. Temían perder la cabeza porque tampoco la tenían acostumbrada a tanta tensión y les daba vueltas siguiendo el mismo ritmo frenético de los latidos del corazón. Cuando se sentaban en un coche, cuando agarraban la horca para levantar la paja o cuando retiraban el agua hirviendo del fuego, se preguntaban si no habrían perdido ya la razón. Temían sentir, de improviso y fruto de la desesperación, el impulso irrefrenable de pisar el gas a fondo, de ensartarse con la horca o de verterse el agua hirviendo por encima. O el impulso irrefrenable de co meter esos disparates no contra sí mismos, sino contra los que tuvieran cerca, y arrollar, ensartar o escaldar a una vecina, a un cuñado o a la propia esposa.

Hubo quien evitó realizar cualquier movimiento a lo largo del día, algunos hasta durante más tiempo. Elsbeth nos contó a Martin y a mí que, años atrás, al día siguiente de que Selma hubiera tenido uno de esos sueños, el cartero jubilado había tomado la decisión de no moverse, por que estaba convencido de que el más mínimo movimiento podía costarle la vida. El caso es que días e incluso meses después del sueño y de que alguien hubiera muerto a continuación —la madre del zapatero—, seguía igual de convencido y también igual de quieto. El cartero simple mente se quedó sentado para siempre. Las articulaciones se le inflamaron por la falta de movimiento, la sangre se le coaguló y le paralizó la parte inferior del cuerpo y, finalmente, también el corazón. El cartero jubilado perdió la vida por miedo a perder la vida.

Hubo gente en el pueblo que juzgó ese momento como el más oportuno para desembuchar verdades que habían callado hasta entonces. Escribieron cartas más largas de lo normal, con frases que empezaban por palabras como siempre o nunca, convencidos de que el último minuto antes de morir era el más adecuado para desembuchar las verdades acalladas. Y es que ésas eran, según la gente, las verdades más verdaderas: porque se conservaban intactas, porque la discreción las había condenado a la inmovilidad, porque el tiempo las había cebado durante años y habían engordado y mucho. Y no sólo la gente sentía la necesidad de revelar verdades acalladas y corpulentas, también las verdades mismas creían en la veracidad de las revelaciones que se dejan para el último instante. También las verdades deseaban salir justo antes del último aliento, y conminaban a todo aquel que falleciera sin revelar una verdad ocultada a una muerte especialmente ardua y tortuosa, con la parca tirando de un extremo de la soga y la corpulenta verdad, del otro, negándose a sucumbir silenciada tras haber pasado ya toda la vida enterrada, dispuesta a emerger a cualquier precio y a extender su terrible hedor, o al menos decidida a constatar que en realidad no era ni tan terrible ni tan temible. Poco antes de ese supuesto final, la verdad acallada reclamaba una segunda opinión.

El único que se alegró de que Selma hubiera vuelto a soñar con un okapi fue un granjero: el viejo Häubel. Había vivido tantos años que se había consumido hasta volverse casi transparente. Cuando su bisnieto le contó lo del sueño, el viejo Häubel se levantó de la mesa del desayuno, se despidió de su bisnieto y subió las escaleras hasta su cuarto, en la buhardilla de la casa. Allí se tendió en la cama y clavó la mirada en la puerta. Era como un niño el día de su cumpleaños, al que la expectación ha despertado más temprano que de costumbre y espera con impaciencia que sus padres entren de una vez con el pastel.

El viejo Häubel estaba convencido de que la muerte lo trataría con la misma cortesía que él había demostrado con todo el mundo a lo largo de su vida. Estaba seguro de que no le arrancaría la vida de cualquier manera, sino que más bien se adueñaría de ella con sumo cuidado. Se imaginaba a la muerte llamando discretamente a la puerta, abriéndola apenas un resquicio y preguntando: «¿Pue do…?». «Por supuesto —respondería Häubel—. Adelante, por favor.» Y la muerte entraría, se plantaría frente a la cama del granjero y preguntaría: «¿Le parece bien ahora? Si le molesto, puedo volver a pasar en cualquier otro momento». El granjero Häubel se incorporaría y responde ría: «No, no, ahora es perfecto. Es mejor no posponerlo más. Quién sabe cuánto tardaría usted en encontrar otro momento para venir». Y la muerte se sentaría en la silla que ya estaba preparada junto a la cabecera del lecho, se disculparía por lo frías que tenía las manos, alegaría que, como bien sabía Häubel, no podía hacer nada al respecto, y acto seguido posaría una mano sobre el rostro del granjero y le cerraría los ojos para siempre.

Así es cómo se lo imaginaba el granjero Häubel. Se levantó de nuevo al ver que había olvidado abrir la clara boya. De este modo, su alma podría salir volando más fácilmente.

Libro: El día que Selma soñó con un okapi

Autora: Mariana Leky

Editorial: Seix Barral

Número de páginas: 376