Reportajes

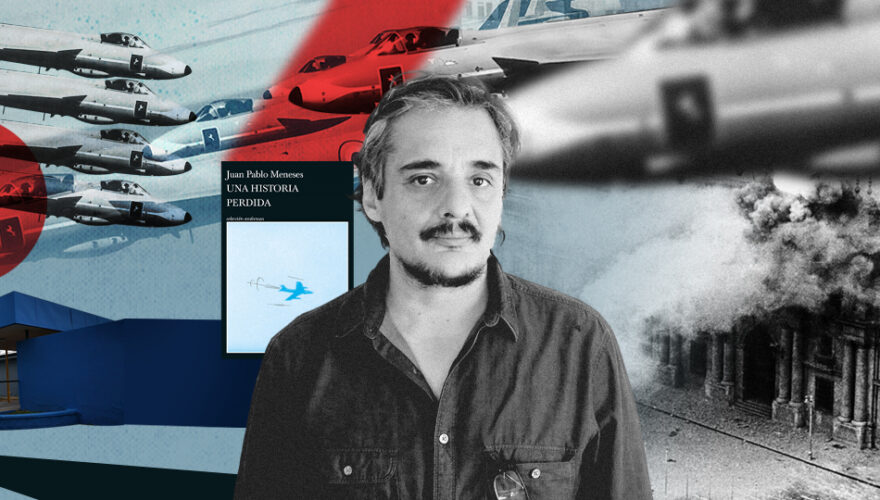

8 de Julio de 2022Juan Pablo Meneses, cronista detrás de “Una historia perdida”: “Este libro me hizo descubrir que soy un niño bombardeado”

"Uno empieza a nacer realmente cuando empieza a tener recuerdos", dice Pablo, el protagonista de "Una historia perdida", el último trabajo del periodista Juan Pablo Meneses. Y, si esto es así, tanto Pablo como el cronista nacieron el 11 de septiembre de 1973, el día del Golpe. Con un bombardeo. En conversación con The Clinic, Juan Pablo Meneses cuenta esa historia, reflexiona sobre la memoria y habla de cómo quiere seguir acoplando la ficción y la no ficción.

“Me gustaría que esta novela les dispare cosas en su memoria”, dice Juan Pablo Meneses (1969), reconocido autor de no ficción, sin pensarlo.

Sin pensarlo porque probablemente no le gustaría que nadie asociara la palabra disparo como él lo hace con su primer recuerdo. El del disparo de una bomba muy cerca de su casa. Tan cerca que una de las ventanas no resistió el estruendo y estalló.

Su memoria empezó a funcionar ese día. El 11 de septiembre de 1973. Tenía solo cuatro años, y pese a que contó esa historia muchas veces con su familia, nunca supo la verdad. Probablemente, nunca la llegue a saber.

Pero, al menos, su teoría sobre qué ocurrió ese día ahora está plasmada en un libro. “Una historia perdida” (Planeta, 2022), es la primera novela del cronista, y narra cómo Pablo decide investigar la historia de un militar que disparó un cohete contra el hospital de la Fuerza Aérea, contra su propio bando, el día del Golpe Militar.

Pese a las similitudes con su vida personal, Juan Pablo Meneses, autor de 10 libros de no ficción, dice que no le gustan las fronteras y que se está transformando en un ser híbrido. “No estoy en tránsito de un género a otro, sino que estoy ampliando mi registro porque me interesa como autor. Estoy trabajando algunos proyectos en ese registro y me interesa profundizar esto de ficción-no ficción-ficción-no ficción, que sería un género demasiado largo de explicar, pero que se cruza”, cuenta, en entrevista con The Clinic.

-Empiezas el libro con dos citas. Una de ellas es de Gonzalo Millán y se refiere a regímenes de represión. Otra es una de Jack Kerouac que dice “no sabía a dónde ir excepto a todas partes”. ¿Estabas aludiendo a los viajes del protagonista y también a ti mismo, por tu viaje de la no ficción a la ficción?

-No fue intencional. Me he dado cuenta de que en la ficción aparecen muchas cosas que no han sido intencionales y que en la no ficción uno tiene más control que en la ficción… Pero de todas maneras siempre he entendido este viaje más como acoplar los géneros que saltar de uno al otro. De hecho, es una paradoja total, pero en mi primera novela de ficción el protagonista es un actor de no ficción. Entonces traté de acoplar los dos mundos más que saltar de uno al otro. Es cierto que estamos en un mundo donde los géneros se cruzan, se mezclan, se fusionan, se amplían y en ese sentido siento que la novela va en esa dirección, pero es verdad lo que dices y lo voy a analizar.

-Tus crónicas siempre han jugado un poco en el límite de la ficción y no ficción. Pero ahora igual optaste por calificar tu obra como una novela y no como una crónica de no ficción o una historia de no ficción, ¿por qué lo haces?

-Es una cosa de rigor periodístico porque -al igual que al protagonista- esta historia me afecta personalmente. Mi primer recuerdo efectivamente fueron unos Hawker Hunter arriba de mi cabeza, unos aviones bombarderos sobre la casa de mis padres, yo voy a abrir la puerta, mi mamá me grita “no salgas”, yo lo intento hacer igual y cae una bomba. Eso pasó tal cual. Antes de este libro yo contaba siempre esta anécdota, después de este libro he entendido incluso algunas consecuencias que tuvo para mí ser un niño bombardeado.

“Pero rápidamente, cuando empiezo a investigar por primera vez ese ataque me doy cuenta de que hay cuatro versiones dando vueltas, tres de las cuales se han publicado en libros y las empiezo a investigar un poco y me doy cuenta de que no tienen ningún sustento periodístico. Son como rumores puestos en libros de investigación. Y había una cuarta versión que no estaba publicada en ningún libro, entonces yo dije “bueno, esta la voy a publicar yo para que exista”, pero no tengo la cara de ponerla en un libro de investigación o un libro de no ficción porque –al igual que las otras tres- son historias que corren. Cuando no existe una verdad clara empiezan a aparecer distintas verdades porque se van colando por otro lado y en ese sentido me interesó hacerlo de ficción”.

-Sin embargo, mucho de lo que pasa en el libro ha ocurrido contigo. La edad del protagonista es la misma que la tuya, no se llama Juan Pablo, pero sí Pablo, el entorno en el que se mueve es el tuyo… ¿Cómo distingues Juan Pablo del protagonista y del narrador?

-No lo distingo. En el fondo, hay un famoso pacto que siempre recordaba García Márquez -un pacto que yo nunca he visto dónde está escrito para firmarlo-: cuando hace un libro de no ficción es todo verdad y que cuando uno hace un libro de ficción es todo mentira. Este libro es una novela y desde la primera palabra que sale estoy inventando. Yo puedo decir que son todos reales, pero dentro de una novela, ya es todo mentira. Ese es el famoso pacto, pero ahora está todo más que cruzado: el protagonista tiene cosas mías, de partida tiene la misma anécdota mía, pero muchas cosas que no son mías tampoco. A mí no me gustaría ser como el protagonista y yo estoy casi seguro de que al protagonista no le gustaría ser como yo.

-Como bien dice el narrador en alguna parte del libro, “que cada lector se salve por su cuenta”.

-Jajaja. Claro. Es que al final es un poco así. Me encantaría que el próximo año, cuando se cumplen 50 años del Golpe, aparezca un periodista de investigación y diga: “miren lo que pasó fue esto, los pilotos que bombardearon fueron estos, lo que paso ese día fue esto”, pero con una investigación real. Mucha gente me cuestiona a mí esta teoría (de que un aviador decidió ir contra las órdenes y disparar contra su propio bando, contra el hospital de la Fuerza Aérea) y me menciona cualquiera de las otras tres y yo le digo “¿de dónde la sacaste tú?”. Y me contestan: “la leí en un portal, la leí en…”, pero no existe un rigor.

-Tampoco la realidad es tan rígida como una fórmula matemática… Pareciera que siempre que narramos estamos bordeando esas rigideces de lo que tiene que ser de una forma o de otra. ¿Por qué acá dices que es tan importante esa investigación sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 contra el hospital de la FACH?

–Eduardo Halfon, un escritor guatemalteco que me encanta, dice que toda la no ficción es ficción y todos los textos son en primera persona, aunque los hagas en tercera y por ahí algo de razón tiene. Yo quería hacer una novela. Las relaciones del personaje son de ficción, hay muchas cosas que son de ficción, entonces en realidad no es que yo me esté escondiendo en la novela, yo creo que más que nada me estoy escondiendo de la no ficción. Todas las partes de investigación que hay en el libro son de alguna manera reales, pero fueron distintas a como son y me he puesto a pensar además que haber hecho este libro de no ficción o tratar de investigar qué pasó con este tipo (el aviador) habría sido una lata.

-¿Por qué?

-Porque me hubiese pasado la mitad del tiempo pidiendo documentos a transparencia, que no me los van a dar. Hay periodistas que llevan 50 años en esto y todavía no se puede decir concretamente qué piloto iba arriba de los aviones. Además, me interesaba esto de ser testigo, un testigo que en el fondo cuenta esta anécdota como divertida y en la medida que empieza a investigar se da cuenta de que cada vez es menos divertida y cada vez lo afecta más. Tuve muchas repercusiones personales por ser un niño bombardeado y nunca nadie se dio cuenta. Es divertido que uno pueda contar que su primer recuerdo es que están bombardeando la ciudad o que cae una bomba a 100 metros de tu casa, pero después uno lo analiza de otra manera y quizás ya no es tan divertido. Siento que de alguna manera el libro trata de poner una bandera ahí: se bombardeó Santiago, se bombardearon distintos puntos de Santiago y no tenemos la dimensión de eso.

-Te hago una pregunta personal, ¿tu madre falleció recientemente, como la de Pablo, el protagonista?

-No, mi madre falleció hace unos años…

-Te pregunto porque a medida que iba leyendo el libro sentía que para el protagonista hacer esta investigación era reconectarse con ella. Me preguntaba si quizás pasaste por un proceso parecido, de escribir este libro para reconectarte con la memoria de qué ocurrió el 11 de septiembre en el hospital de la FACH y que es una memoria que solo tu mamá y tu papá tenían…

-Cuando uno está escribiendo sobre un padre, sobre una madre y un hijo que viven cosas parecidas a las que uno vive, uno no se puede desligar, hay algo de uno ahí. Solo que también quería escribir un poco de ficción por eso. Siento que una de las grandes diferencias de escribir no ficción y ficción en mi caso ha sido técnica. Todos mis libros de no ficción han sido escritos en primera persona. Este está escrito en tercera persona. Además, cuando uno está escribiendo no ficción está mucho más encorsetado. Todo tiene que estar respaldado –al menos en la no ficción que me interesa a mí-, todo tiene que estar chequeado, estar contado narrativamente, pero muy, muy comprobado. Y acá era mucho más libre, entonces seguramente es todo lo que tú dices, pero nada es premeditado.

-¿Te gustó esa libertad?

– Sí, me gustó, me sentí muy cómodo, pero a la vez muy inseguro. Yo quería hacer ficción, pero relacionada con lo que vengo haciendo. Continuar mi obra. No partir una ficción totalmente distinta… Pero era como retomar un idioma que había dejado de hablar hace 20 años. Yo partí escribiendo ficción, la primera vez que aparecí en un diario fue en el diario La Nación en una contratapa que me publicaron un cuento (Vacaciones en Katmandú), entré a trabajar publicando cuentos. Pero con la crónica me olvidé de la ficción y ahora que empecé estaba muy inseguro porque era retomar una lengua muerta. Estaba tan inseguro que no le mostré a nadie la novela y lo único que se me ocurrió fue imprimirla y mandarla a un premio, al Premio Herralde de Novela.

-Del que fuiste finalista.

-¡Sí! Y de repente, para mi sorpresa, me encuentro que fue finalista siendo además el único de los finalistas que no era ya autor de Anagrama. Entonces recién ahí la empecé a mostrar y dije “parece que hay algo”. Ahora, si no hubiese sido finalista, capaz que nunca la hubiera mostrado y seguiría guardada en un cajón con el pudor de hablar mal esta lengua que dejé de hablar hace 20 años.

Eduardo Halfon, un escritor guatemalteco que me encanta, dice que toda la no ficción es ficción y todos los textos son en primera persona, aunque los hagas en tercera y por ahí algo de razón tiene.

-Se dice que cuando los presos salen de la cárcel muchas veces se abruman con el exceso de libertad. ¿Te pasó algo similar con la ficción?

-Interesante… No quiero ver el tema de la no ficción como una cárcel porque en realidad es otro tipo de libertad y me ha permitido precisamente ser muy libre, y durante mucho tiempo -sobre todo durante los años del boom de la crónica latinoamericana- me permitió ser absolutamente libre. O por lo menos eso pensaba yo, porque después terminé siendo prisionero de mi vida de hotel. Pero insisto: me interesa unir dos mundos y mezclarlos más que saltar de un lugar a otro. Además, es divertido, porque todos los nuevos autores de ficción lo único que hacen es reportear para sus libros. El otro día leía una novelista chilena que para hacer su novela -que tenía que ver con unos marinos coreanos- había viajado a Corea o Patricio Pron, que hizo una novela sobre el amor y había investigado 5 años reportajes sobre el amor. Entonces la no ficción, los datos, la ficción… Está todo mezclado.

Ficción e historias perdidas

-Si hay algo transversal en el libro, es que todos los personajes, de una u otra manera, en algún momento tienen que tomar decisiones y se arriesgan, independientemente de que ese cambio de rumbo signifique que su historia se pierda…

-Siento que ahí hay están las historias que a mí me interesa contar. No me interesa tanto esas historias que se han llamado como las historias mínimas, que realmente son más pintorescas, sino que me interesan las historias perdidas. Y con las historias perdidas incluyo a gente que de repente se abandona o se suelta y terminan viviendo vidas que no eran las que les interesaban. Hay un valor en rescatar historias que se pierden, salirnos de la historia inicial…

-Es también un ejercicio de memoria… ¿Cómo definirías lo que es la memoria?

-El protagonista lo dice en una parte, uno empieza a nacer realmente cuando empieza a tener recuerdos. Y su primer recuerdo es ese día, y en eso coincidimos: nacimos el día del Golpe. Durante mucho tiempo yo insistí y trataba de buscar recuerdos que fueran anteriores y no los podía encontrar, no encontré nunca. Yo no veo esta novela como una denuncia, sino que la veo como la oportunidad de contar una historia que fue real, la de un niño que termina siendo un niño bombardeado cuando se bombardea Santiago y trasmitir que, de alguna manera, en su memoria está la única imagen de ese hospital destruido. En su memoria está el único sonido de ese avión bombardero a baja altura disparando. Y si no se trasmite, eso se va a perder, porque se ha intentado ocultar esa historia durante mucho tiempo. Es muy fuerte, y esto lo digo ahora como autor de no ficción: es muy fuerte que en mitad del bombardeo de Santiago se haya bombardeado un hospital en el centro de Las Condes, en la mitad de una zona de civiles, que nadie haya sabido nada durante muchos años y que hasta el día de hoy no haya imagen. Quizás, si yo no pusiera ese énfasis en el libro, esa historia se perdería.

-¿Qué consecuencias tendría eso?

-Quizás no tienen ninguna, no me interesa reescribir la historia. Pero sí me interesa el valor de la ficción como un aclarador de la historia que pasó. El periodismo narrativo le debe mucho a la novela. Dickens tiene una novela que se llama Nicholas Nickleby, que es sobre un internado en Londres y esa novela terminó generando un cambio en las políticas educativas de Londres. Entonces, de alguna manera, ese valor, ese cruce entre ficción, aportar a la historia oficial a través de la memoria personal, me interesa.

-¿Crees que con tu memoria ayudas a otras personas a recordar momentos o historias perdidos?

-La verdad es que me ha pasado mucho sin darme cuenta porque no lo hice con ese propósito, pero me ha pasado que ya me ha hablado gente que vivía cerca de allí y que se acuerda de una cosa. Otra gente que vivía en otra parte de la ciudad y se acuerda que bombardearon antenas que estaban cerca de la casa donde vivían ellos… Se ha generado como un recuerdo personal a partir de un libro de otra persona y eso me gusta como autor, que pueda terminar siendo un ejercicio de memoria colectiva, una cosa más como “dónde estabas tú el día que pasó esto”. Pero como la mayoría de la gente ni siquiera había nacido cuando pasó, eso también es trasmitir una historia personal de lo que podría haber pasado, de lo que puede pasar de nuevo en otros lugares y que podría estar ocurriendo en otros lugares… Yo escribí el libro antes de que pasara todo lo de Ucrania y era imposible no pensar, cada vez que veía un edificio bombardeado, en los niños que están ahí. Pensar en cuántas memorias están empezando a funcionar ahí y de alguna manera van a nacer torcidas porque que tu memoria empiece a funcionar por una bomba te genera un registro torcido, de alguna manera, no es natural, es como despertar con una cachetada en la cara.

-A lo largo del libro varios personajes van comentando que también tuvieron experiencias asociadas a bombardeos aéreos. ¿En algún momento de tu vida -teniendo en consideración que fue un avión el que bombardeó el hospital o La Moneda- te dieron miedo los aviones?

-Nunca me dieron miedo los aviones, pero siempre tuve una conexión con ellos. Siempre tuve una conexión en el sentido de que cuando uno está arriba de un avión está como fuera del mundo de alguna manera. Muy rara vez asociaba a que mi primer recuerdo es un ruido de un avión. Después de escribir el libro sí me ha pasado, me ha pasado que estoy viendo en todos lados bombarderos, aviones, niños de guerra y entro en esa dinámica. Entonces ahí me doy cuenta de hay toda una generación que fuimos niños de la guerra y nunca lo supimos. Yo me estoy dando cuenta ahora que fui niño de la guerra, nunca lo supe.

Uno empieza a nacer realmente cuando empieza a tener recuerdos.

-Los aviones, tanto para ti como para el protagonista, son los que te pueden conectar con otros países y con otras historias. ¿Lograste entonces separar el avión que puede ser asesino del avión que te conecta con distintas partes?

-Sí, lo logré separar. Ahora, después que escribí el libro es que puede ser más complejo, pero durante mucho tiempo el aeropuerto y el avión fueron los lugares donde yo me sentía más en calma. Yo estando arriba de un avión estaba en un lugar adecuado, si estaba en una oficina no estaba en un lugar adecuado, si estaba en casa –con una pareja, quizás en un proyecto- no estaba en un lugar adecuado. Pero estando arriba de un avión siempre sentía que estaba en el lugar adecuado, me llevara a donde me llevara…

-¿Temes no volver a sentirte así después de haber escrito este libro?

-Este libro me ha ayudado a entender muchas cosas… No me he vuelto a subir un avión desde hace años, por la pandemia, y no sé lo que va a significar, pero el libro me ayudó a entender, sobre todo el lugar donde pasé todos mis primeros años, que fue un lugar muy loco.

-¿Cómo ves hoy esa casa, donde viviste y donde nació tu primera memoria?

-No la veo como un museo, no tengo recuerdos así… Pero sí mi relación con Chile siempre ha sido compleja. Yo me he ido muchas veces de este país y siempre termino volviendo, de alguna manera más que esa casa, entender la casa como Santiago, como mi país… Yo siempre decía “siempre salgo del horroroso Chile”, pero en el fondo este libro me ha ayudado a entender que nunca salí y que todas las veces que lo intente no lo voy a poder hacer porque es parte de mi historia.

-Algo similar pasa con ser migrante: una vez que migras eres migrante por siempre.

-Claro, el migrante es como un drogadicto, es como un alcohólico, dipsómano. Puedes pensar que lo dejaste atrás, puedes pensar que estás contento, que rehiciste tu vida y que eres una persona única. Yo he sido mucho tiempo migrante, he conocido distintos tipos de migrantes. Esos que dicen “no, yo no soy migrante, yo vine a estudiar acá” y en realidad el trato que le dio la ciudad fue un trato de migrante. Conozco muchos temas de migrantes porque además yo muchas veces me sentí migrante acá… Yo creo que Santiago es una ciudad especial para hacerte sentir migrante. Es muy fácil que un santiaguino se sienta migrante aquí en Santiago, porque es una ciudad tan segregada que cambiarte de comuna es como cambiarte de país. Te hacen sentir de esa manera o tú lo haces sentir al otro de esa manera.

Pensar en cuántas memorias están empezando a funcionar ahí y de alguna manera van a nacer torcidas porque que tu memoria empiece a funcionar por una bomba te genera un registro torcido, de alguna manera, no es natural, es como despertar con una cachetada en la cara.

Una historia en base a rumores

-¿Crees que los efectos de este libro sobre ti todavía están por verse?

-Yo creo que este libro me hizo descubrir que soy un niño bombardeado, del bombardeo de Santiago, y eso me trajo consecuencias que yo no me había dado cuenta. Desde cosas domésticas hasta lo más amplio.

“También me dado cuenta de una cosa muy brutal: que mucha gente está convencida y me dice ‘oye, pero eso que tú dices es mentira, la historia fue esta otra de acá, lo leí en un sitio web, lo leí en un libro’, pero yo hablé con el autor de ese libro y me dijo que se lo había dicho alguien… Entonces, toda la historia de Chile en los últimos años ha estado pésimamente contada, en base a rumores, a teorías. Además de que en todos los libros del Golpe en los que sale mencionado este ataque, sale mencionado en media página o en tres líneas, una cosa que para mí y para el protagonista era el centro de nuestras vidas… Eso para mí era muy loco.

-Y que además no se sabe hasta hoy qué fue lo que pasó con las personas que estaban al interior del recinto hospitalario…

-Claro. Hay versiones de que les pasó algo, hay versiones, pero no se sabe, ni con ese piloto. Ahora hay una teoría nueva que se suma, ahora están las cuatro teorías por fin publicadas. Porque hasta ahora había solo tres, pero la real, real, real, no se sabe y no se va a saber nunca seguramente, pero por lo menos ahora están las cuatro publicadas.

-¿Te frustra eso o te gusta al menos haber sembrado la duda a través de tu novela?

-O sea, me parece… Teniendo tan buen periodismo de investigación o por lo menos tantos periodistas de investigación que dicen que hacen tan bien la pega, que haya cosas tan básicas que no sepamos… Que no sepamos quiénes fueron los pilotos, que no se haya cubierto cuando esos mismos pilotos sobrevolaron en Santiago en la vuelta a la democracia los Hawker Hunter por última vez, que no sepamos quién bombardeó el hospital de la Fuerza Aérea o no tengamos una sola versión… Hay cuatro versiones de un ataque en la mitad de Las Condes, en una zona civil, disparando rockets –en un día de semana- donde un niño estaba mirando por la ventana, pero como ese debe haber miles de niños y no se sabe. Es muy raro.

-¿Te da rabia?

-Yo ahora lo veo raro, cuando yo hice el libro no me parecía tan raro porque me parecía normal.

-Definitivamente no es normal.

-Exactamente.